原创 尼克松访华时,在西湖和一位小女孩交谈留影,后来她发展怎么样?

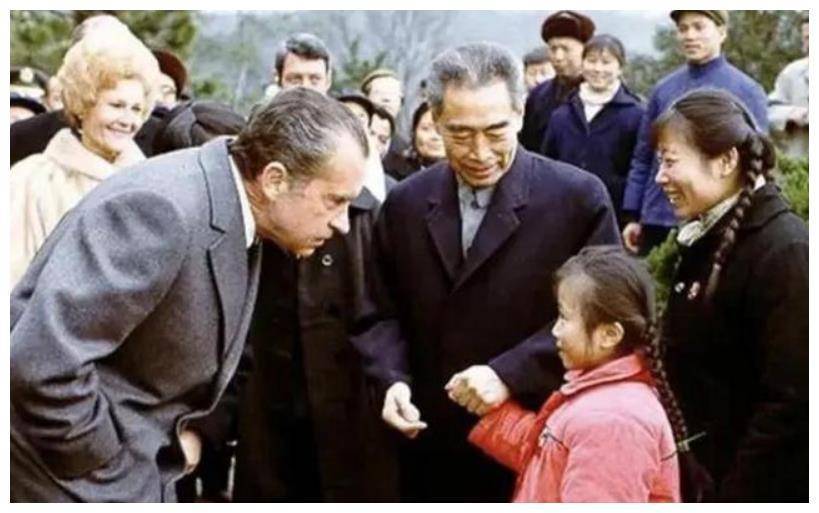

1972年初春的杭州西湖边,发生了一段温馨的跨文化交流故事。阳光洒在湖面上,波光粼粼中,一个扎着羊角辫的小女孩正紧张地望着眼前这位特殊的外国客人。她穿着崭新的红色棉袄,小手不自觉地绞着衣角,却还是鼓起勇气用稚嫩的声音问候:尼克松先生好!

这位金发碧眼的外国友人听到问候,立即弯下高大的身躯,带着亲切的笑容回应道:Hello!他湛蓝的眼睛里满是慈爱,瞬间化解了小女孩的紧张。随着相机快门咔嚓响起,这个充满历史意义的瞬间被永远定格。谁能想到,这个普通杭州女孩与美国总统的邂逅,会成为中美关系史上的一抹亮色。

要理解这个瞬间的意义,我们需要回溯当时的历史背景。1949年新中国成立后,由于意识形态差异和冷战格局,中美两国长期处于对立状态。美国拒绝承认新中国,两国间筑起了一道无形的冰墙。

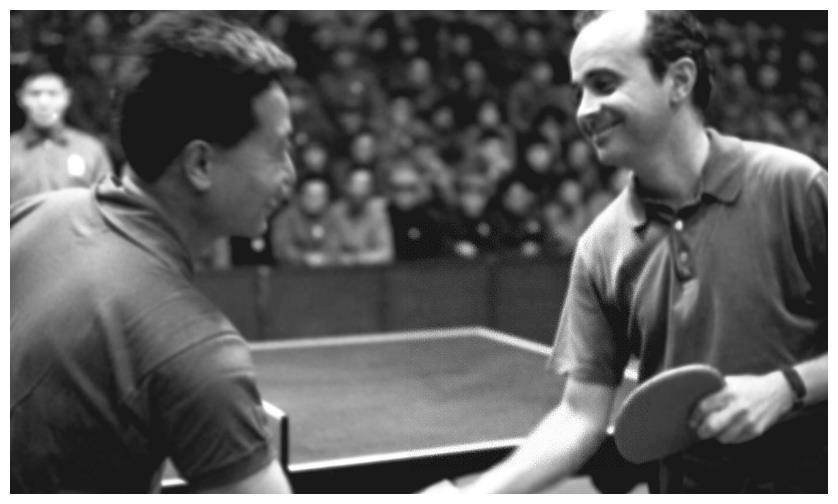

时间来到20世纪70年代,国际形势风云变幻。毛主席和周总理高瞻远瞩,决定打开中美交往的大门。1971年乒乓外交率先破冰,小小乒乓球弹开了两国紧闭多年的大门。与此同时,深陷越战泥潭的美国也急需外交突破,尼克松总统敏锐地捕捉到这个历史机遇。

经过基辛格博士的秘密访华铺路,1972年2月,尼克松总统乘坐空军一号专机抵达北京,开启了举世瞩目的破冰之旅。在紧张的正式会谈之余,杭州西湖的游览行程中,发生了那个动人的小插曲。

对10岁的胡宁芳来说,那天早晨的一切都不同寻常。几个佩戴毛主席像章的干部突然造访她家,通知她将有机会见到来访的美国总统。胡妈妈手忙脚乱地为女儿梳妆打扮,两条乌黑的辫子扎得整整齐齐,配上绣着牡丹花的红色棉袄,活脱脱一个中国娃娃的经典形象。

在西湖边的会面现场,胡宁芳第一眼就被尼克松总统的样貌吸引了——高挺的鼻梁、深邃的眼窝,还有那在阳光下闪闪发亮的金发,都与她平时见到的中国人截然不同。在周总理慈爱的鼓励下,她终于克服羞涩,完成了那次跨越太平洋的问候。

这张珍贵的照片不仅记录了一个小女孩的成长瞬间,更象征着两个伟大国家间友谊的萌芽。胡宁芳后来的人生轨迹也颇具传奇色彩:她先是投身军旅,在海军部队奉献青春;退伍后又将热情倾注在舞蹈教育事业上,培养了一批又一批的艺术人才。而当年那个与美国总统握手的经历,始终是她人生中最闪亮的记忆之一。