“原汤化原食”,这碗汤竟然还能消积?蕴含在饮食文化中的大智慧

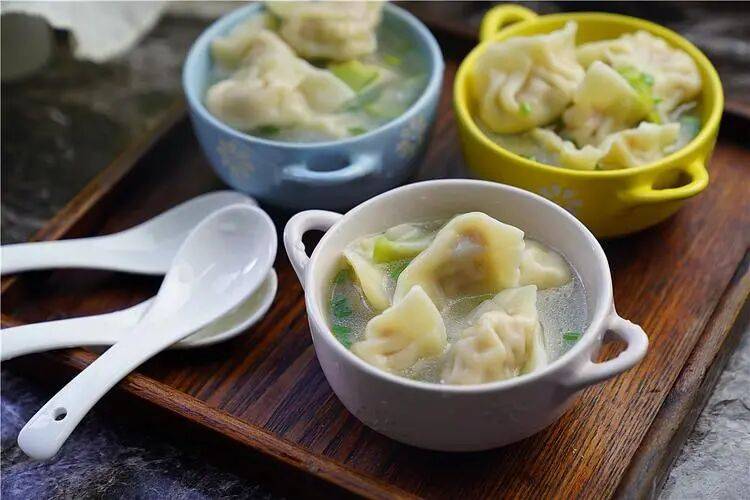

饺子是北方逢年过节都会搬上餐桌的美食,每到这时候,总有长辈叮嘱“盛点汤,把汤喝了”——这不仅是长辈的随口叮嘱,更是刻在饮食里的养生智慧!

核心都在那句“原汤化原食”里。

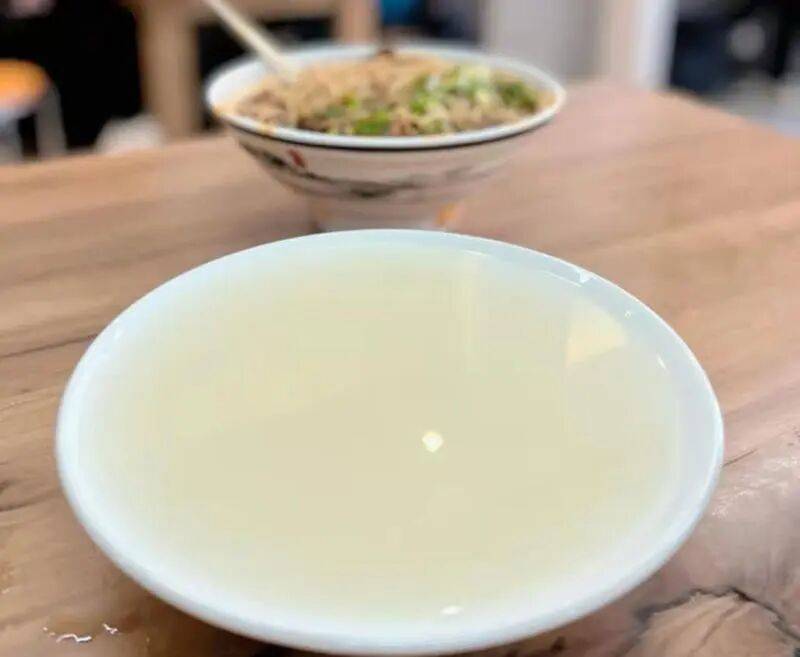

一般来讲,“原汤”,通常指的是淀粉类食物熬煮时所留之汤汁,与“原食”同出一源,譬如饺子汤之于饺子,面条汤之于面条,粥汤之于米粥。

而“化”有“消化”的意思,原汤看似平淡无奇,实则暗藏玄机,有助食消积之奥妙。

从现代营养学的角度分析,这个说法也是有一定科学依据的。

1

一方面,煮淀粉类食物时,其表面的淀粉会散落到汤中,当加热到100℃时,淀粉颗粒就会糊化,一部分溶解到汤中,在外观上看起来有浑浊、黏腻的感觉,这些淀粉的消化吸收速率比较快,可以促进胃酸和消化酶的分泌,更利于“原食”中淀粉的消化吸收,从而减少积食的危险。

2

另一方面,喝原汤还可以补充营养素的摄入。这是因为,粮食中富含水溶性的B族维生素,如维生素B1、B2,和烟酸等。但在煮食的过程当中,B族维生素会溶解到汤里。如果吃完食物不喝汤,就相当于白白浪费了这些宝贵的营养。

比如在煮饺子时,饺子皮和馅料中的B族维生素融入汤中,喝饺子汤就会一定程度上弥补这部分流失。维生素B1参与碳水化合物的代谢,能促进食欲,对消化道的正常运作也有间接帮助。

3

此外,原汤还具有独特的滋润功效。当我们吃了大量干的食物后,肠胃内的环境会变得干涩,就如同干涸的河床,食物的移动会受到阻碍,消化功能也会大打折扣。

原汤就像一场滋润的甘霖,它能够增加肠胃内的水分含量,使食物残渣能够更顺滑地在肠胃中移动,避免因食物停滞而造成积食。

其实看现在大多人的饮食习惯,经常是重“食”而轻“汤”,吃饺子不喝汤,面条煮熟把水倒掉,这样实在可惜。殊不知那看似寡淡的汤水,实则是化解积食的钥匙。

当然,“原汤”也要有选择的喝

01

喝“汤”有"度”

饭后可以饮用原汤,但不宜过量,以100~150毫升为宜。汤的温度也不宜过烫,60°C~70°C为宜,这样才能避免对食管和胃肠产生伤害。如果饭后大汗淋漓地灌上一大碗热汤,效果就适得其反了。

02

喝“汤”有“选”

有一种“原汤”非但不能“化原食”,甚至还会适得其反,那就是吃涮羊肉和涮海鲜的火锅汤。现代营养学研究证明,经过反复煮沸的火锅汤,其中不仅溶解了许多油脂,还含有大量的嘌呤。

前者对人体的血压、血脂和胆固醇等都会产生不良影响,而后者则有可能引发痛风症,严重危害我们的身体健康。

中国的饮食文化,往往蕴含着很多古老的智慧,非常普通的食材,非常普通的汤水,也是讲究生克制化的。

当您下次品尝美食时,不妨来碗原汤,徐徐喝下,感受那温热顺着食道而下,在胃中轻轻化开那份饱胀,仿佛春阳融雪般自然而不着痕迹。