原创 老祖宗常说:“日不晒根,口不吞阳”,晒根与吞阳究竟是什么意思

中华传统文化博大精深,其中确实蕴含着许多值得后人传承的智慧结晶,但也不可否认,随着时代的发展,部分传统观念已经与当今社会格格不入。那些根植于封建社会的思想糟粕,不仅无益于社会进步,更可能成为阻碍平等发展的绊脚石。令人欣慰的是,在现代化进程中,这些陈腐观念已被逐步摒弃。不过我们也要清醒地认识到,并非所有传统都一无是处,特别是那些流传于民间的俗语谚语,往往蕴含着朴素的生活智慧。

这些看似简单直白的民间俗语,有些确实包含着深刻的生活哲理,但也有一些因掺杂着封建迷信色彩而被现代人所淡忘。比如日不晒根,口不吞阳这句俗语,就是典型的封建时代产物。在古代,人们对此奉若圭臬,而在今天,它早已淡出人们的视野。

关于日不晒根这一说法,主要涉及房屋建造的风水讲究。自古以来,无论是王公贵族还是平民百姓,都将住宅视为安身立命的根本,因此在建房时都格外慎重。古人建房不仅要挑选黄道吉日,对房屋结构更是讲究至极。日不晒根就是指太阳升起后,光线不能直射到房屋的内墙根部。这种讲究源于古人对气运的执着信仰。

在古人的世界观里,一个家族的兴衰荣辱全系于气运二字。他们认为,一旦气运受损,轻则家道中落,重则家破人亡。而阳光照射墙根之所以被视为不祥之兆,是因为这打破了阴阳平衡的玄学理论。古人相信,阳光直射内墙会破坏房屋的气场平衡,不仅影响家族运势,更会扰乱家宅安宁,进而波及每个家庭成员的命运。

为了避免这种不祥之兆,古人在建房时对窗户的设计有着严苛标准——既不能开得过高,也不能做得过大。如此一来,即便阳光再强烈,也不会出现日晒墙根的情况。然而时至今日,这种观念早已无人问津。现代建筑设计中,窗户的大小高低完全取决于建筑美学和实用功能,至于阳光是否会照到墙根,根本不在考虑之列。相反,现代人普遍青睐阳光充足的居所,甚至特意追求阳光满屋的效果,对日晒墙根之说更是不屑一顾。

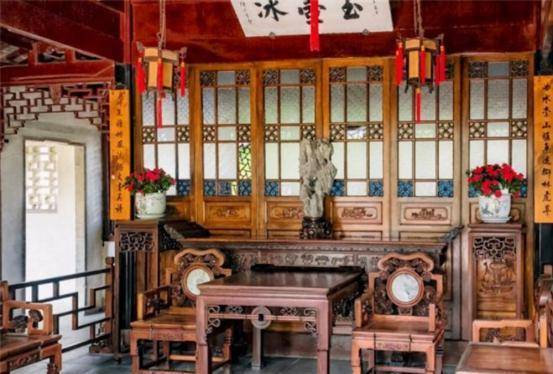

至于口不吞阳这一说法,同样与房屋建造相关。这句俗语的意思是阳光不能从正门直射入内。这种禁忌源于古代的祖先崇拜习俗。古人常在堂屋供奉祖先牌位,若让阳光直射门口,就相当于让先人曝晒于烈日之下。在古人的鬼神观念中,亡灵最忌阳光直射,因此这种建筑布局被视为大不敬。此外,古代祠堂通常将牌位安置在正对大门的位置,更强化了这一禁忌。

正因如此,古人在建房时都会严格控制门窗的尺寸,既不能过高也不能过大,以此避免阳光直射。这种建筑规范代代相传,最终形成了特定的建筑风格。这也是为什么传统祠堂总是显得阴森昏暗——刻意回避阳光的设计理念,自然造就了这样的空间氛围。

从实用角度来说,这种避光设计其实弊大于利。长期缺乏阳光照射的房屋容易滋生霉菌,不仅危害居住者健康,还会加速建筑老化。潮湿的环境会使木质结构腐朽,墙面剥落。因此现代建筑完全摒弃了这种观念,反而追求最大化的采光效果。如今人们在购房或建房时,首要考虑的就是采光条件。那些阴暗潮湿的房子不仅售价低廉,在市场上也少人问津。

现代建筑理念已经彻底摆脱了这些陈规陋习。随着祖先崇拜习俗的式微,房屋设计获得了前所未有的自由度。门窗的样式、尺寸不再受传统束缚,建筑造型也突破了传统的方正格局,呈现出百花齐放的设计风格。人们可以根据个人喜好自由设计居所,在满足实用功能的同时,更能获得心理上的满足感。

这些在古代被视为金科玉律的建筑禁忌,在现代人眼中已毫无价值。若强行要求今人遵守这些陈腐规矩,只会招致反感。住宅不仅是遮风挡雨的居所,更是承载着家的情感寄托。一个理想的居所,应当充分体现居住者的个性化需求,这才是现代人追求的生活品质。也许这些俗语对古人而言意义重大,但在今天,它们早已失去了存在的价值。

真正的美好生活应当充满阳光与活力,而不是被封建思想所束缚。在住宅设计上,每个人都应该根据自己的实际需求来规划。虽然仍有一些传统俗语在现代社会流传,但那些充满迷信色彩的陈腐观念终将被时代淘汰。中华五千年文明积淀了无数智慧瑰宝,而现代人的可贵之处,就在于懂得取其精华、去其糟粕,让优秀的传统文化继续滋养后世。

总结来看,对待传统文化我们应当保持理性态度:既不一味否定,也不盲目崇拜。那些有益的生活智慧值得传承发扬,而那些阻碍社会进步的陈规陋习,则应该果断摒弃。唯有如此,我们才能在继承传统的同时,创造出更美好的现代生活。