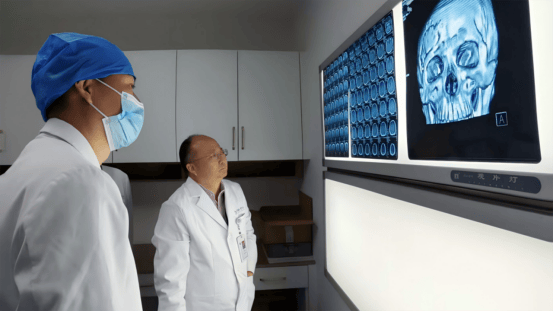

36岁飞行员确诊局部晚期鼻咽癌,精准放疗让他最终重返蓝天!

你知道吗?每10个癌症患者中,就有7个人在治疗过程中离不开放疗。

这不是危言耸听,而是临床现实。

很多人一听说放疗,想到的还是副作用大、效果不佳的老印象。但现在的放疗技术早已今非昔比,特别是像TOMO螺旋断层放疗系统这样的“精准放疗利器”,已经能创造许多传统治疗难以企及的奇迹。

数据显示,高达70%的癌症患者在治疗过程中需要接受放疗。它就像一把“隐形的手术刀”,能无创地消灭肿瘤。然而,这把刀是否锋利,直接决定了患者的生存质量和治疗效果。

根据国际癌症研究机构(IARC)2025年发布的最新数据,全球每年新增近1900万癌症病例,其中约70%的恶性肿瘤患者在其治疗周期中需要接受放射治疗。在中国,这一比例同样高达60%-70%。

但很多人对放疗的印象还停留在“电烤火”“副作用大”“治不了多久”的阶段。事实上,随着技术的飞速发展,现代放疗早已不是“伤敌一千自损八百”的粗放模式,而是一把能精准打击肿瘤的“隐形手术刀”。

今天,圈叔就来揭开这把“刀”背后的秘密——TOMO螺旋断层放疗系统,以及它如何改变千万癌症患者的命运。

从“广撒网”到“精准狙击”

上世纪的放疗,更像是“地毯式轰炸”。医生通过X光定位肿瘤大致位置,然后用高能射线照射整个区域。问题是:肿瘤没打干净,周围的正常组织却先遭了殃。

比如鼻咽癌患者,传统放疗常常损伤唾液腺,导致终身口干;肺癌患者可能因照射范围过大,引发放射性肺炎;胰腺癌更是因为位置深、周围器官多,几乎无法有效放疗。

直到立体定向精准放疗出现,局面才被扭转。

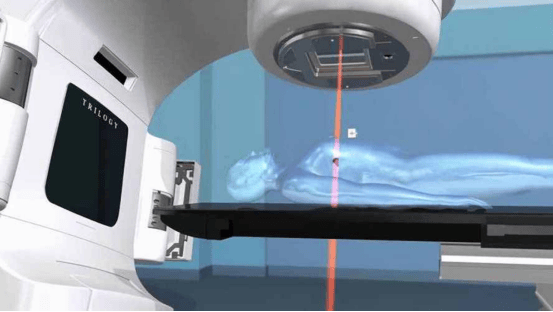

这种新技术的核心理念是:定位精准、靶区精细、剂量精确。它不再“扫一片”,而是像导弹一样,锁定肿瘤的每一个角落,集中火力,快速歼灭。

而实现这一目标的关键武器,就是TOMO螺旋断层放疗系统。

TOMO:放疗界的“全能战士”

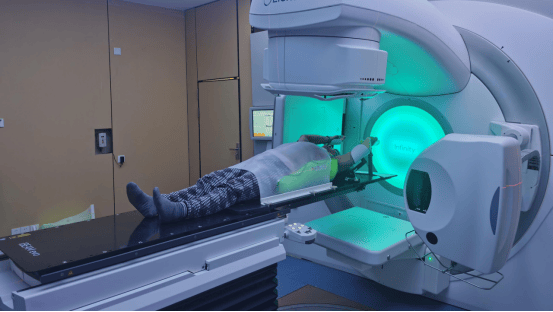

2011年,空军特色医学中心率先在国内引进TOMO设备,成为中国放疗技术升级的重要里程碑。

TOMO集成了影像引导放疗(IGRT)、调强适形放疗(IMRT)和剂量引导放疗(DGRT)三大核心技术;能像CT一样,每天治疗前先扫描一遍,确保肿瘤位置没变;然后像3D打印机一样,一层一层地“雕刻”肿瘤,连毫米级的微小病灶都不放过。

最关键的是,它能实现从头到脚的全覆盖治疗——无论是脑瘤、肺癌、胰腺癌,还是复杂的多发转移瘤,都能一机搞定。

TOMO就像一个“智能狙击手”,不仅能看清目标,还能根据目标的移动实时调整射击角度,最大限度保护周边健康组织。”

重返蓝天的飞行员

一位36岁的飞行员杨先生,确诊局部晚期鼻咽癌。对于飞行员而言,任何听力、视力或神经功能的损伤都意味着职业生涯的终结。2015年,空军特色医学中心利用TOMO为他量身定制了精准放疗计划,在彻底杀灭肿瘤的同时,完美保护了他的关键器官功能。最终,他成功重返蓝天。这背后,是TOMO对照射剂量和范围的极致掌控。

保住双肾的肾癌患者

一位56岁的患者,双肾均发现肾细胞癌。按传统方案,需要切除双肾,终身依赖透析,等待肾移植。患者不愿接受这个结果。空军特色医学中心王颖杰团队决定挑战极限,采用立体定向精准放疗(SBRT) 技术,同时对他双侧肾脏的肿瘤进行高剂量照射。结果令人惊喜:治疗副作用极小(仅轻度胃肠道反应),且双肾功能完美保留,术后5年复查,肿瘤消失,生活质量未受任何影响。

生存期翻倍的胰腺癌患者

一位30多岁的晚期胰腺癌患者,伴有肝转移,传统预估生存期仅2-3个月,且疼痛剧烈。在几乎绝望的情况下,他接受了TOMO放疗。治疗后,他的疼痛迅速缓解,生存期延长至10个月。对于晚期胰腺癌来说,这已是巨大的成功。

这些案例背后,是TOMO带来的三大变革:传统放疗需30次以上,TOMO只需5-10次;精准照射减少对正常组织的损伤;尤其对胰腺癌、肝癌等难治肿瘤,生存率明显提高。

设备有了,人才跟不上

目前,全国已有近150家医院引进TOMO设备,但问题也随之而来:设备利用率参差不齐,治疗方案不统一,有些医院甚至“买得起,用不好”。

这是因为TOMO不是“傻瓜相机”,它需要经验丰富的医生、物理师和技师团队共同操作。剂量怎么设?靶区怎么划?这些细节直接决定疗效。

正因如此,2025年初,由中国放疗领域两位院士——于金明和马骏牵头,成立了中国TOMO联盟,王颖杰当选秘书长。联盟的目标很明确:建立统一的技术规范和培训体系;推动多中心临床研究,积累中国人群数据;打造TOMO的科研、临床、培训三大中心。

空军特色医学中心已与国内头部厂商中核安科锐合作,致力于将自身经验复制到全国,让更多患者在家门口就能享受到顶级放疗服务。

未来,放疗不再是“备选”,而是“首选”

随着TOMO等先进设备的普及,放疗正在从“辅助手段”走向“核心治疗”。

对早期肺癌,TOMO可替代手术,实现微创治愈;对局部晚期肿瘤,联合化疗或免疫治疗,显著延长生存期;甚至在某些癌症类型中,放疗已成为根治性治疗的首选方案。

未来,放疗将更加智能化、个体化。AI算法会自动规划最佳照射路径,机器人会完成精准摆位,患者只需躺下,肿瘤就被“精准蒸发”。

70%的希望,藏在这把“隐形手术刀”里

放疗,不再是癌症治疗的“配角”。

它是一门融合了影像学、物理学、生物学和临床医学的尖端技术,更是无数患者重获新生的希望所在。

从二维放疗到三维适形,再到今天的TOMO精准放疗,中国放疗人用了25年,走完了发达国家40年的路。

现在,我们有理由相信:只要技术不断进步,越来越多的“绝症”,终将变成“可治之症”。

你身边有接受放疗的亲友吗?你对现代放疗有什么新认识?欢迎在评论区分享你的故事。