胶质瘤为什么切不干净?

创始人

2025-09-09 15:10:40

0次

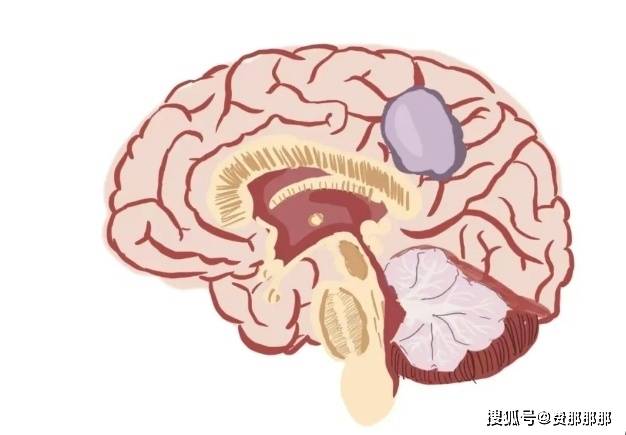

胶质瘤是一组具有星形细胞、少突胶质细胞及室管膜细胞表型特征的神经上皮肿瘤总称。 胶质瘤起源于神经胶质细胞,这些细胞原本是神经元的“守护者”,为神经元提供支持、营养和保护。然而,当某些因素导致神经胶质细胞发生恶变,它们就会像脱缰的野马,不受控制地疯狂增殖,形成肿瘤,这便是胶质瘤。

胶质瘤难以切干净,主要由以下原因导致:

1. 肿瘤生长特性

- 浸润性生长:绝大多数胶质瘤(除少数如毛细胞星形细胞瘤外)呈弥漫性浸润性生长,与周围脑组织无明显边界。肿瘤细胞像树根一样深入正常脑组织,与神经纤维、血管等交织,术中难以精准区分肿瘤与正常组织的边界,强行扩大切除易损伤正常脑组织。

- 多中心起源:部分胶质瘤由多个起始点形成,这些起始点可能分布在不同位置,手术难以一次性彻底清除所有病变组织。

2. 生长部位限制

- 功能区肿瘤:若胶质瘤位于脑干、丘脑、基底节、视神经等重要功能区,手术切除范围受限。为避免术后出现严重神经功能障碍(如偏瘫、失语、视力丧失等),医生无法将肿瘤完全切除,只能在保证患者基本功能的前提下尽量切除可见肿瘤。

- 深部肿瘤:位于大脑深部或颅底的胶质瘤,因周围解剖结构复杂,手术操作空间狭小,器械难以到达,增加了完全切除的难度。

3. 术中技术局限

- 边界识别困难:尽管现代神经外科技术(如术中磁共振、神经导航、荧光显影等)有所进步,但仍难以在术中实时、精准地显示所有肿瘤细胞的分布范围,尤其是微小的浸润灶。

- 肿瘤质地与血供:部分胶质瘤质地较软或血供丰富,手术中易出血,影响视野,增加切除难度,且过度止血可能影响对肿瘤边界判断。

综上,胶质瘤的生物学特性、生长部位及手术技术的局限性共同导致其难以完全切除,但随着医疗技术的不断进步,通过多学科综合治疗(手术+放化疗+靶向治疗等),仍可有效控制肿瘤进展,延长患者生存期。

相关内容

热门资讯

心脏病的隐形真凶:细菌和病毒竟...

心脏病的隐形真凶:细菌和病毒竟是幕后黑手? 你是否一直认为心脏病的罪魁祸首是胆固醇?最新研究却表明,...

半场-U22国足暂0-0澳大利...

直播吧9月9日讯 北京时间9月9日晚19时35分,U23亚洲杯预选赛第3轮在西安国际足球中心展开角逐...

江苏出现霍乱确诊病例!

9日,江苏南通通州区疾病预防控制中心发布通报: 关于通州区二甲镇 一例急性肠道传染病处置情况的通报 ...

每日一膳|益气血、润秋燥,尤宜...

【每日一膳】或汤,或菜,或粥,或糖水,或茶。广东省名中医、知名养生专家杨志敏教授带领团队,携手《南方...

芋头再次被关注!医生发现:糖尿...

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72...

“白露吃六白,一年病不来”!白...

“凉风至,白露降,寒蝉鸣”,白露节气是秋季由热转凉的转折点,此间秋燥严重,昼夜温差大,夜间空气中的水...

柿子、葡萄靠边站!秋天常吃这4...

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72...

频繁烧心反酸别忽视!可能是胃癌...

饭后胸口发闷、喉咙泛酸水,吃点辛辣食物就烧心 —— 这些看似 “小毛病” 的不适,很多人都曾经历过。...

白露后仍暑热缠身?专家支招熬过...

白露过后 天气总算有了点秋味 早晚温差拉大 风里也带了丝凉意 但广东地区仍暑热未消 气温还能飙到32...

婚姻中男人真正害怕的不是争吵,...

作品声明:个人观点、仅供参考 在婚姻这场漫长的旅程里,夫妻间的磕绊与争执似乎难以避免。很多人以为男人...

秋天补气常吃这3样,润而不燥,...

秋天是一个干燥的季节,随着气温逐渐转凉,人体容易出现气虚、干燥等症状,尤其是在换季时节,如何调养身体...

治疗早醒、多梦的5个中成药:辨...

早醒、多梦的核心病机是“心神失养”或“心神被扰”,中医认为需根据“心脾两虚、阴虚火旺、肝郁化火”等不...

秋天把它端上桌!生吃熟吃都养身...

秋季是吃莲藕的好时机,在这个时间段的莲藕,是最清脆甘甜的,不管是清炒、凉拌,还是炖汤,都深受人们的喜...

医生调查发现:坚持散步的肺病患...

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72...

肺癌≠绝症!了解不同分期的治疗...

肺癌是一种常见的恶性肿瘤,起源于肺部支气管黏膜和腺体,随着病情进展,患者可出现咳嗽、痰中带血或者咳血...

肿瘤病灶消退!CAR-T疗法在...

近年来,免疫疗法逐渐成为癌症治疗领域的重要手段,这种疗法利用人体的免疫系统来识别和消除恶性细胞。其中...

原创 袋...

中国U23遭遇严峻挑战!同组劲敌澳大利亚狂揽20粒净胜球 在9月6日下午进行的U23亚洲杯预选赛中,...

承岐黄薪火,BTV《生活面对面...

在中医千年传承的脉络中,有一位医者以精湛医术为甲状腺患者点亮希望,他便是国医大师李佃贵亲传弟子、“甲...

白露过后要注意,多吃这3种果,...

白露节气过后,气温逐渐下降,昼夜温差增大,人体的免疫力和抵抗力也容易受到影响。此时,养生尤为重要。中...

原创 当...

01 先别急着吵架,他早就把“分手”写在了日常里 很多姑娘以为,分手一定是大吵大闹、摔门而去。其实,...