原创 肺炎克雷伯氏菌慢性感染的后果比想象更严重

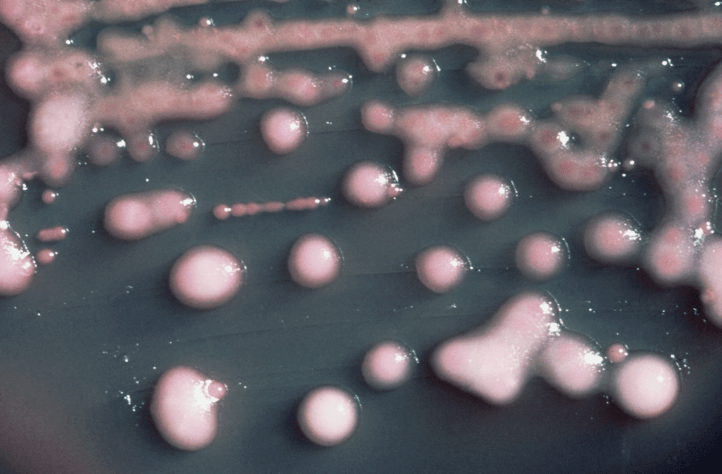

克雷伯氏菌在很多人眼里都是不容置疑的致病菌,因为医生告诉你,这类微生物(特别是其中的肺炎克雷伯氏菌)感染人体组织后可引发包括肺炎、败血病、脑膜炎、泌尿感染等多种感染症。

不过事实上,克雷伯氏菌确实是一种极为常见的人类共生菌,通常可在人的呼吸道、口腔和胃肠道黏膜表面检测到。它们一般情况下并不会致病,更像条件性致病的中性菌一样,甚至有时候也能为人体做一点好事。

克雷伯氏菌进入到体内和组织中与没有进入到组织内部(比如血液、肺组织)是有巨大差别的。进到体内组织内的情况下可能会改写人类的遗传密码,造成难以控制的局面;而正常情况下,它们大多数只是在呼吸道肠道等黏膜表面(人体组织外部),人们更关注它们悄悄扩增时,会造成什么影响?

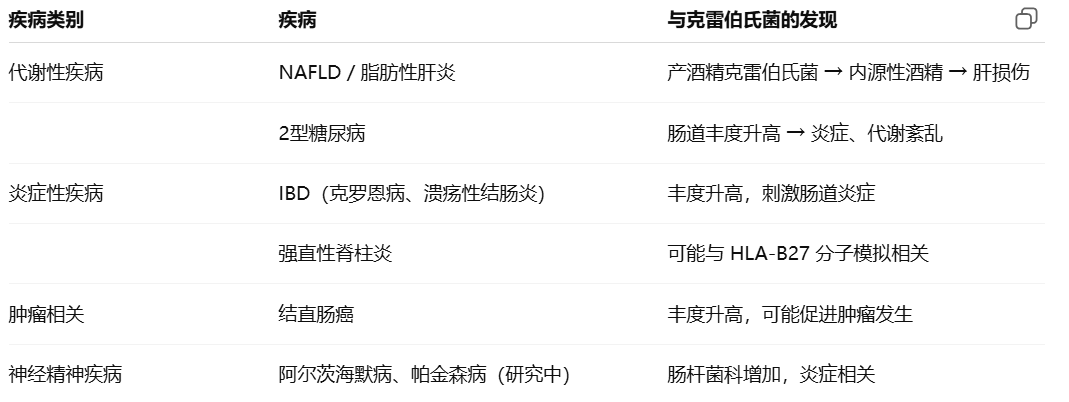

近年来的研究发现,肠道克雷伯氏菌增多与多种慢性疾病(比如强直性脊柱炎、脂肪肝、肿瘤)存在关联。

本期食与心就结合最新研究,来聊聊克雷伯氏菌与常见慢性病的那些些意想不到的关联。

——桀骜不驯的克雷伯氏菌

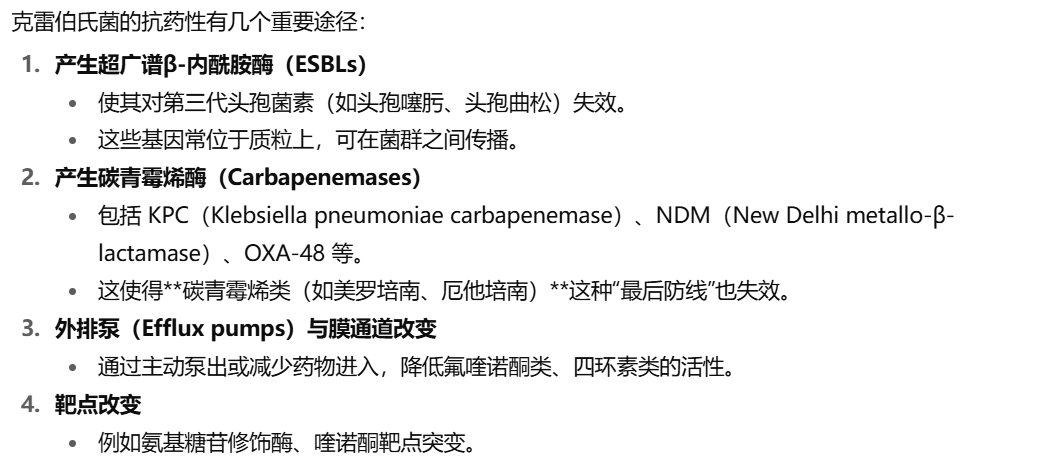

相对于其他条件致病菌,克雷伯氏菌有一种得天独厚的优势,就是其抗药性。它们是一群难以管教的坏蛋,跟恶棍在一起就会变得更坏,造起反来会急转直下彻底毁灭自己共生的世界,这点甚至比起病毒来说也有过之而无不及。

克雷伯氏菌天生具有产生人类染色体编码的β-内酰胺酶(SHV型)的能力,使其对氨苄西林(ampicillin)、阿莫西林(amoxicillin)等早期青霉素类药物本身就耐药。它还可以形成荚膜和生物膜,增加药物进入细胞的难度。

除了它们自身的天然耐药性,在长期使用抗生素的“药物胁迫”下,克雷伯氏菌能够通过基因突变和水平基因转移(质粒、转座子、噬菌体等)获得新的耐药机制。克雷伯氏菌属于最擅长转移耐药基因的肠杆菌家族。过去医院中常常听说“院内感染”,那是金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌以及粪肠球菌的“杰作”。这类感染通常会给医院带来巨大应对负担,而克雷伯氏菌和白色念珠菌以及肺炎球菌这毙命的三剑客至今都是各种慢性炎症患者的直接死因。其中克雷伯氏菌可以说是成年人身上裹满了的炸弹一样,不知道什么时候爆炸。因此在日本,成年人到50岁很多人都被要求去做克雷伯氏菌的检测,根据结果来考虑是否予以部分清除。

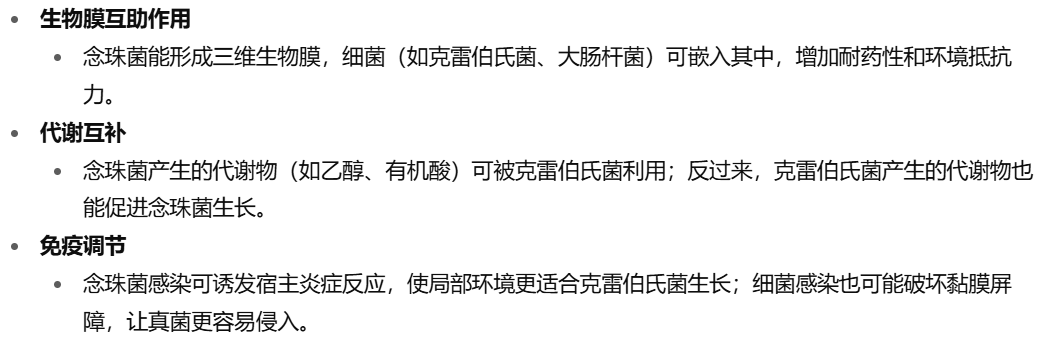

除了耐药性,克雷伯氏菌感染时还经常有帮手,比如念珠菌。

因此临床上单独分离出念珠菌(特别是痰液、尿液)时,往往还需要检测克雷伯氏菌等致病菌,判断是否存在协同感染。两者共存时,治疗更复杂:需要同时考虑抗菌药和抗真菌药;生物膜存在会降低药物效果。

根据2024年的耐药性报告,新冠疫情期间,碳青霉烯类耐药和高毒力肺炎克雷伯氏菌变体 (CR-hvKp)在全球不同大陆的感染率都有增加。【1】

中国的报告也显示,儿科耐药性高毒力克雷伯氏菌感染非常常见。【2】

目前,世界卫生组织(WHO) 已将耐碳青霉烯克雷伯氏菌列为“最紧急的耐药病原体之一”。

——肺炎克雷伯氏菌与关节炎

在再谈强直性脊柱炎:第一基因组 VS 第二基因组,食与心介绍了肺炎克雷伯氏菌慢性感染在强直性脊柱炎发病和疾病发展中的关键作用。实际上,肺炎克雷伯氏菌不单与这一种关节疾病相关联。

多项病例研究显示,一些化脓性关节炎病例由肺炎克雷伯氏菌感染引起。

——克雷伯氏菌与炎症性肠病

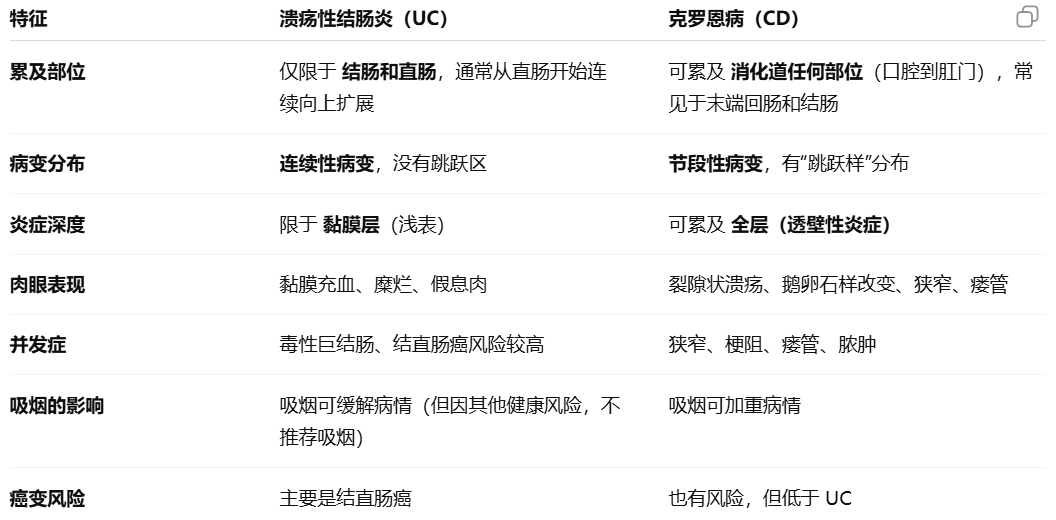

炎症性肠病(英语:Inflammatory bowel disease,IBD,台湾作发炎性肠道疾病)是一组特定的肠道慢性疾病的统称,主要包括溃疡性结肠炎(Ulcerative Colitis, UC)和克罗恩病(Crohn’s Disease, CD)两种类型。

这是一类全球范围内快速上升的慢性免疫相关疾病,由遗传、菌群、免疫和环境因素共同作用引起,发病机制涉及涉及 异常的免疫-微生物相互作用 和 肠道屏障功能缺陷。

除了明显的肠漏(肠道屏障渗透性增加),在炎症性肠病相关的菌群中,不仅有益微生物(产丁酸菌)显著减少,条件致病微生物也显著增加,比如肠杆菌科的黏膜侵袭性大肠杆菌和克雷伯氏菌,念珠菌及一些噬菌体。

研究发现,IBD 患者肠道内克雷伯氏菌及其他肠杆菌科细菌显著增多。尤其是在活动期的IBD,克雷伯氏菌(特别是肺炎克雷伯氏菌)的丰度往往更高。

IBD 患者肠道内分离到的克雷伯氏菌菌株,常带有 强黏附性、生物膜形成能力,并能 侵入上皮细胞。一些菌株有 高耐药性,在抗生素治疗过程中更易存活,可能改变菌群平衡。

克雷伯氏菌可通过释放内毒素、增加肠粘膜渗透性、诱发免疫交叉反应等引起明显的肠道炎症。

虽然目前不能说克雷伯氏菌是 IBD 的唯一“致病菌”,但它被认为是 “促炎菌群(pathobiont)” 的重要成员,在疾病发生和加重中起作用。

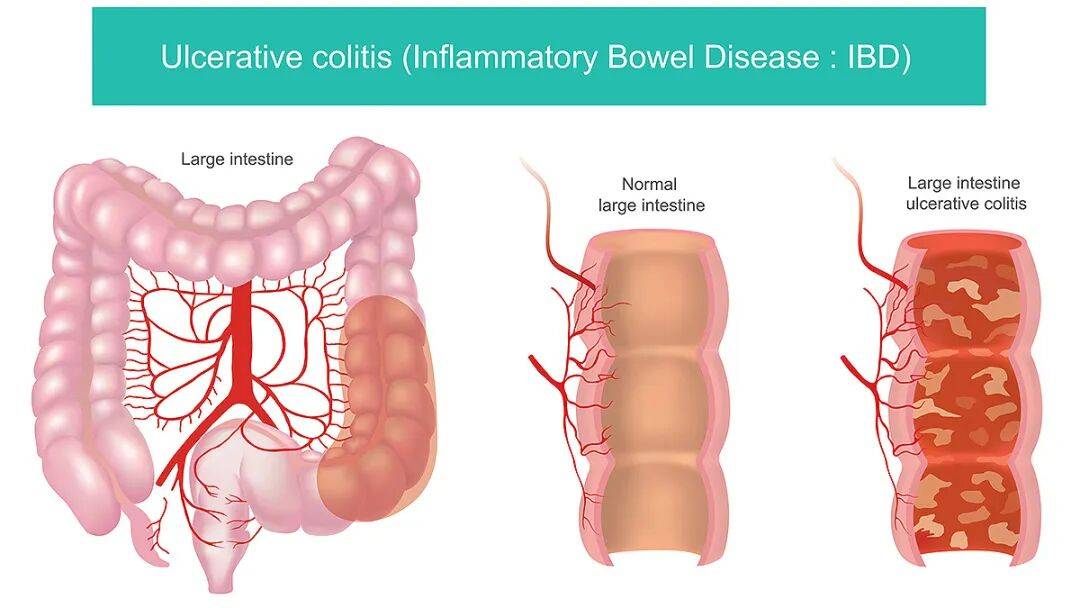

——克雷伯氏菌与非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝病(NAFLD)目前已成为全球最常见的慢性肝病,成人患病率约 25–30%;在肥胖、2型糖尿病患者中可高达 50–70%。

NAFLD与菌群紊乱密切关联,患者常见 厚壁菌/拟杆菌比例升高,以及克雷伯氏菌、大肠杆菌、肠杆菌等条件致病菌过度生长,而益生菌(如乳酸杆菌、双歧杆菌)相对减少。

克雷伯氏菌促进NAFLD主要机制集中在“内源性酒精生成”和“炎症反应激活”。

由于肺炎克雷伯氏菌能利用人吃下去的淀粉类食物发酵产生酒精,肠道中定植大量肺炎克雷伯氏菌的人可能罹患“自动酿酒综合征”,即便没有饮酒,也能检测出体内酒精含量超标。

此时即便不饮酒,只是爱吃高淀粉食物,同样可能导致脂肪肝的后果。

——克雷伯氏菌与糖尿病

大部分人都知道,爱吃高淀粉/糖食物是糖尿病的主要诱因之一。长期大量的高GI食物摄入损害了人体的血糖调节能力,导致血糖水平持续居高不下,这也是糖尿病的主要症状。

近年来的研究发现,在高GI食物和血糖调节能力下降之间的还存在一个关键环节——这就是肠道菌群异常。糖尿病不仅仅是“胰岛素与血糖”的问题,更是“肠道-免疫-代谢轴”的疾病。肠道菌群失衡通过 能量代谢紊乱 + 内毒素炎症 + 胆汁酸异常 + 免疫反应失衡 等机制,深度参与糖尿病的发生发展。

对于糖尿病,除了产短链脂肪酸的有益微生物缺失(膳食纤维缺乏导致),产内毒素/脂多糖的条件致病菌(如克雷伯氏菌和大肠杆菌)过量增殖及其诱发的肠漏都是关键诱因。

克雷伯氏菌既是糖尿病发生发展的“推手”,又是糖尿病患者感染的常见元凶。其在糖尿病中的作用主要体现在:

- 菌群水平:增加肠道炎症和内毒素负担 → 胰岛素抵抗。

- 代谢水平:产生酒精等代谢物 → 损伤肝脏、加重代谢异常。

- 临床水平:是糖尿病并发感染的重要病原体。

——克雷伯氏菌与结肠癌和肝癌

近年来的研究发现,克雷伯氏菌还与消化道癌症密切相关。

在结直肠癌患者的肠道中,常检测到克雷伯氏菌丰度升高。一些克雷伯氏菌携带colibactin 基因簇(pks island),可合成基因毒素。colibactin 能直接诱导宿主DNA双链断裂,导致基因突变 → 结直肠癌。

酒精与肝癌的关联人人都知道,但即便不喝酒,当肠道内存在大量能自动酿酒的克雷伯氏菌时,同样会促进 脂肪肝 → 炎症 → 肝硬化 → 肝癌 的进程。

肝细胞癌(HCC)约占原发性肝癌的75–85%,是癌症相关死亡的第三大原因。《Nat Microbiol.》2025年1月的一项研究发现,把肝细胞癌患者的粪便菌群移植给小鼠,可诱发野生型小鼠的肝脏炎症、纤维化和异型增生,并加速 HCC 模型小鼠中的疾病进展。来自肝癌的粪便菌群会导致肠道屏障损伤和活细菌易位到肝脏。【3】

宏基因组分析和肝组织细菌培养显示,肠道肺炎克雷伯菌在肝细胞癌患者和移植肝细胞癌菌群的小鼠中富集。

单独定植肺炎克雷伯菌也足以引起肝细胞癌菌群在促进肝脏炎症和肝癌发生方面的作用。从机制上讲,肺炎克雷伯菌表面蛋白 PBP1B 与 HCC 细胞上的 TLR4 相互作用并激活,导致细胞增殖增加和致癌信号传导激活。给克雷伯氏菌引入竞争菌或者靶向抑制TLR4能抑制肺炎克雷伯氏菌诱导的 HCC 进展。

还有研究提示,克雷伯氏菌慢性感染与食管癌、肺癌和泌尿系统癌存在关联,不过这类证据还不如肠道-肝脏明确。

——克雷伯氏菌与神经退行性疾病

肠道菌群失衡在神经退行性疾病(如帕金森症、阿尔兹海默症和多发性硬化)等疾病中发挥着关键作用。

而在这些疾病中异常增殖的肠道微生物类型中就包括肠杆菌科细菌,特别是肺炎克雷伯氏菌。

以克雷伯氏菌在内的肠杆菌科,其过度增殖常与肠道炎症、黏膜通透性增加(肠漏) 相关。导致内毒素和炎症因子更易进入血液,引发系统性炎症,并影响脑组织。

克雷伯氏菌产生的脂多糖(LPS) 是强效免疫激活物,可促进小胶质细胞过度活化,还可能引发免疫交叉反应。在动物实验中,外周 LPS 刺激就能导致脑内炎症反应增强、β-淀粉样蛋白沉积、以及神经元损伤。

此外,克雷伯氏菌的产酒精能力也会导致喝酒类似的大脑损伤。乙醇 → 氧化应激、线粒体损伤;代谢紊乱 → 干扰神经递质合成。

总体而言,克雷伯氏菌在神经退行性疾病中的作用目前属于假说和间接证据阶段,但已被认为是肠–脑轴病理学的重要环节。

食与心温馨总结:虽然肺炎克雷伯氏菌经常被作为一种上呼吸道致病菌,越来越多的研究发现,这种微生物在多种慢性疾病中也发挥着重要作用。

不管是强直性脊柱炎、炎症性肠病、非酒精性脂肪肝、2型糖尿病、结直肠癌、肝癌、帕金森症、阿尔兹海默症还是多发性硬化,肠道内过多增殖的克雷伯氏菌都是不容忽视的关键推手。

由于克雷伯氏菌最爱的食物就是淀粉和简单糖,而这类营养又是人类本能就喜爱的食物,不管是爱吃甜的人、爱吃主食的人还是爱吃糖油混合物的人,享用美食之余往往也会在肚子里养出一群克雷伯氏菌。

这类微生物不仅天生就具有一定抗药性,还能通过多种方式获得新的耐药机制,因此在人类使用抗生素后,不仅不受损害,反而会进一步扩张。

而克雷伯氏菌的扩张不仅会扰乱肠道菌群,抑制有益微生物生长,还会诱发肠漏。且克雷伯氏菌释放的内毒素还具有强效免疫激活效果,引起长期持续的免疫反应,从而埋下上述疾病的隐患。

虽然人们都知道饮食太精细了容易三高和慢性病,实际上从高淀粉的精细饮食到疾病之间的一个关键步骤就是克雷伯氏菌,只要控制了这种微生物,很多问题都能迎刃而解。

而控制体内克雷伯氏菌的方法靠药物有一定难度,因为它们有狡猾的抗药功能,有时候用药可能会杀敌三千,自损一万甚至十万。不过饮食干预就很简单,可以通过进食发酵食品,补充它们不喜欢的益生菌,还有就是吃碳水化合物类食物时不要只吃淀粉和简单糖,多选择含有复杂纤维的豆类、全谷物、蔬菜等食物。

补充微生物的机理是通过高质量的、能够竞争营养物的乳酸杆菌来与克雷伯氏菌和白色念珠菌争夺人类的第一阶段营养,让更多的乳酸杆菌受益。

补充难消化膳食的机理是让食物在消化过程中延续消化时间,降低吸收速度,免得肝脏中的黑酒作坊获得原料并开工;消化过程中的膳食纤维会被肠道有益微生物转化为丰富的短链脂肪酸。我们可以将短链脂肪酸视为人体中的保护屏障的涂料,有它们的存在,有害的菌群极其物质难以穿过这些屏障而进入体内。

参考材料

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1368764624000827?via%3Dihub

2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11545200/

3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11726454/