老年人脉压别差太小,太小有危险?医生建议:尽量别低于这个值

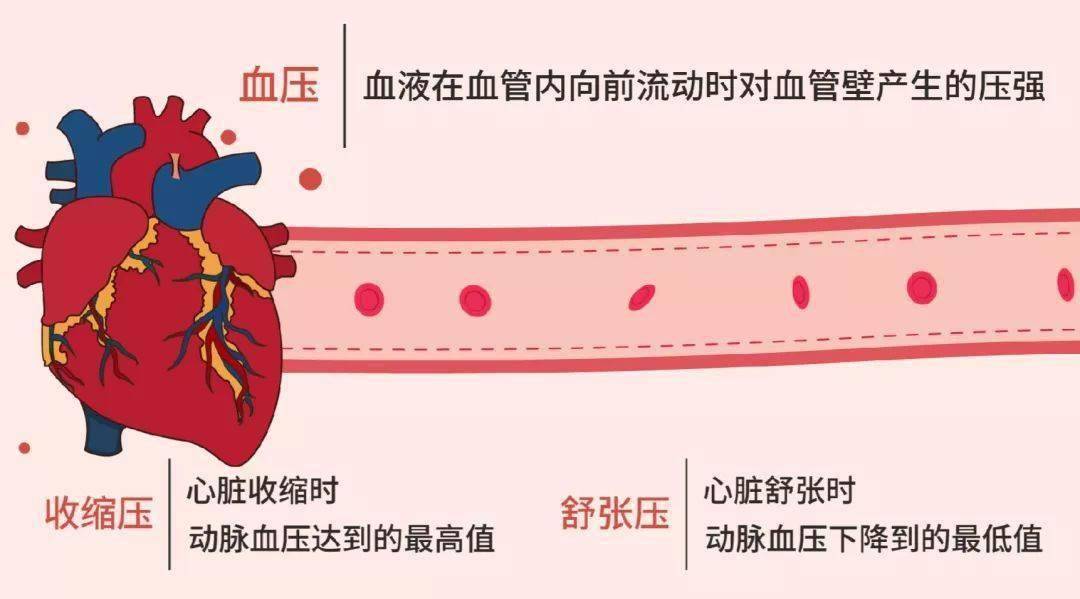

你肯定有过这样的经历:用电子血压计一量,屏幕上跳出两个数,一个高点儿,一个低点儿。比如“145/75 mmHg”。这个高的145,我们叫它“收缩压”,俗称“高压”;这个低的75,叫“舒张压”,俗称“低压”。而这两个数之间的差额,145减去75等于70,这个“70”,就是咱们今天要说的主角——脉压差,也叫“脉压”。

大多数人,包括很多医生,平时关注的重点都在高压不能太高,低压不能太低。这当然没错。但这个看似不起眼的“差值”,其实像一面镜子,悄悄地反映着我们血管的健康状况,尤其是对老年人来说,它给出的警示信号,可能比单纯的高血压还要重要。

通常,一个健康的成年人在静息状态下,脉压差大约在30到50毫米汞柱(mmHg)之间。随着年龄增长,我们的血管会不可避免地慢慢变硬,弹性会下降,这个脉压差就会逐渐增大。所以,在老年人群里,看到一个偏大的脉压差(比如超过60 mmHg)是比较常见的现象,这往往提示动脉血管的硬度增加了。

但是,您可能会问:“既然大了不好,那是不是小一点更好呢?” 事情没那么简单。今天,我要跟你重点聊的,恰恰是这个容易被忽视的“脉压差变小”的问题。它虽然不常见,但一旦出现,往往意味着一些更复杂、更需要我们警惕的情况。

一、脉压差太小,到底意味着什么?

我们说脉压差“太小”或者“过窄”,通常是指这个差值小于30 mmHg,甚至更小。比如,一个人的血压读数是125/100 mmHg,他的脉压差就是25 mmHg,这就属于偏小了。

为什么会出现这种情况呢?这得从高压和低压是怎么形成的说起。简单理解:

- 高压(收缩压):主要取决于心脏收缩时往外泵血的力度,以及大动脉血管的弹性。心脏劲儿越大,血管弹性越好,收缩压就能维持在一个理想的高度。

- 低压(舒张压):主要取决于外周血管的阻力,以及心脏舒张时,大动脉血管回弹维持压力的能力。血管阻力越大,舒张压就容易偏高。

所以,一个过窄的脉压差,通常是高压相对不高,而低压却相对不低共同导致的结果。这背后可能暗示着以下几种问题:

1. 心脏的“泵”可能乏力了

这是最需要关注的一点。心脏这个泵,如果因为种种原因(比如长期高血压、冠心病、心肌病等)导致功能减退,收缩时没有足够的力量把血液大量地、有力地泵出去,就会导致高压上不去(收缩压偏低)。但同时,身体为了保障重要器官的供血,会让外周血管收缩,这又会导致低压降不下来(舒张压偏高)。这一低一高,脉压差就缩窄了。这在医学上被称为“心功能不全”或“心力衰竭”的一种表现。

2. 身体里的“水”不够了

也就是血容量严重不足。比如因为腹泻、呕吐、出汗太多又没及时补水,或者是用了过强的利尿剂,导致身体处于脱水状态。全身的血量减少了,心脏泵血时遇到的“前负荷”就轻了,同样会导致高压不高;而身体又会拼命收缩血管来维持血压,保证大脑供血,这就使得低压相对维持得住。结果也是高压和低压的数字被迫“挤”到了一起。

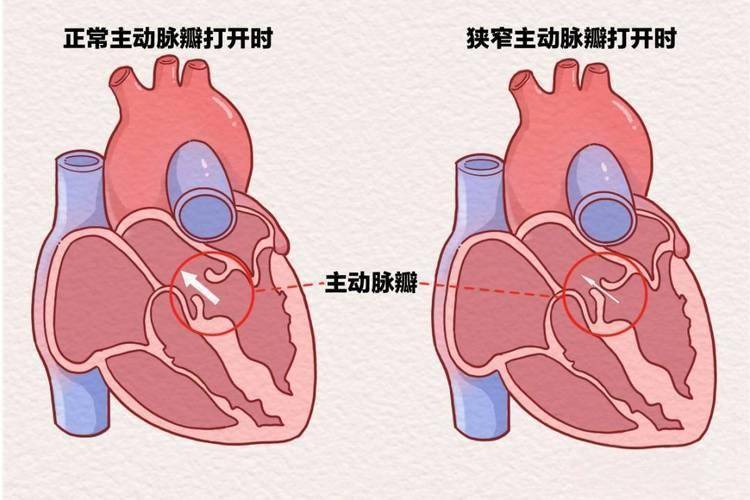

3. 血管的“门”关得太紧了

这指的是外周小血管过度收缩,阻力异常增高。在某些疾病状态下,比如严重的主动脉瓣狭窄(心脏出口的一道门开不全了),血液泵出去受阻,也会导致高压升高受限,而低压变化不大,从而使脉压差减小。这是一种非常危险的情况。

二、医生建议:尽量别低于这个值

虽然没有一个绝对“一刀切”的致命红线,但广泛的临床共识是:对于老年人,静息状态下的脉压差持续低于30 mmHg,就是一个需要高度重视的警示信号。

这并不意味着一旦低于30就一定是得了重病,但它绝对是一个强有力的提示,告诉你:是时候去找医生好好查一查原因了。

你不需要为这个数字每天焦虑,但你应该具备这个意识。当你或家人常规测量血压时,除了看高压和低压,不妨也花一秒钟心算一下两者的差值。如果发现脉压差经常性地处于很窄的状态,尤其是还伴随着以下一些症状时,就更应该提高警惕:

- 活动后感觉气不够用,心慌、气喘吁吁(可能提示心功能问题)

- 莫名其妙的疲劳、乏力、精神萎靡

- 头晕,尤其是在站起来时突然发晕(可能提示容量不足或心输出量问题)

- 尿量明显减少

- 有水肿的情况

三、发现了脉压差窄,该怎么办?

首先,也是最重要的一点:不要自己下诊断,更不要自行调整药物!

你的正确做法是:

连续监测、做好记录:不要在一天只测一次就下结论。选择每天固定的几个时间点(如早、晚),在安静状态下测量血压,并同时记录下高压、低压以及计算出的脉压差。连续监测几天,看看是否是一个持续存在的现象。

带上记录,去看医生:拿着你的血压记录去找医生(心内科或老年科最合适)。告诉医生你的发现和担忧。

配合医生进行检查:医生会像侦探一样,结合你的症状、病史和体格检查,来推断可能的原因。他可能会建议你做一系列检查来验证他的判断,比如:

- 心脏超声:这是看心脏结构和功能最重要、最直观的检查,能评估心脏的“泵”力如何,瓣膜有没有问题。

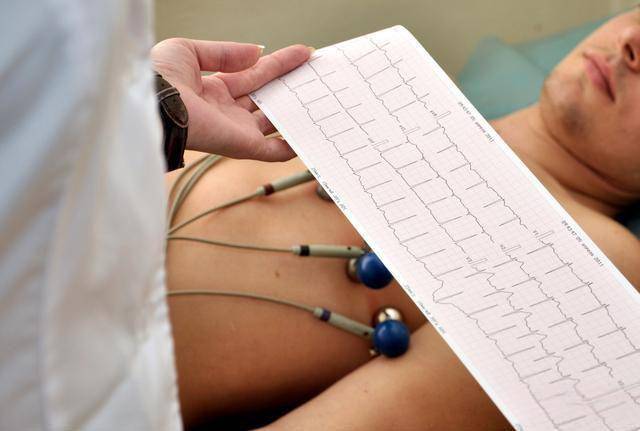

- 心电图:查看心跳节律和心肌有无缺血。

- 血常规、电解质、肾功能检查:可以评估有无脱水、贫血或电解质紊乱。

总之,脉压差就像一个沉默的哨兵,它不会像高血压那样用剧烈的头痛、头晕来提醒你,但它持续偏低的状态,却在默默地提醒你身体的某个重要系统可能亮起了黄灯。学会观察它,读懂它背后的信号,并及时寻求专业的帮助,是我们管理好自身健康,尤其是老年健康非常智慧的一步。

请注意:本文内容旨在进行科普教育,不能替代专业医生的个体化诊疗建议。任何关于健康的疑虑,请务必及时就医咨询。