原创 犹太人总不受待见有何隐情?黑格尔的话一针见血,说出来你别不信

在世界民族之林中,犹太人似乎一直都处于一个“不受待见”的尴尬位置。无论是在欧洲,还是在其他地区,他们常常面临各种形式的排斥与偏见。早在1841年,普鲁士国王弗里德里希·威尔海姆四世就曾颁布一项法律草案,试图恢复中世纪时期犹太人专属的同业行会制度,意在将犹太人彻底与基督教社会隔离开来。这便是德国当时所谓的“犹太人问题”的具体表现。到了二战时期,犹太人更是遭遇了惨绝人寰的大屠杀,而在整个欧洲,反犹主义一度甚嚣尘上,成为一种公开的社会思潮。

为什么犹太民族在历史上如此难以找到一个安稳的“容身之所”?这与他们自身的民族性格,以及长期以来所信奉的犹太教有着紧密的关系。关于犹太人的民族特质,哲学家黑格尔在《耶稣传》中就曾明确指出,他们身上存在骄傲、狭隘和顽固不化等特点。他认为,耶稣曾试图以自由和理性的光芒来感化犹太人,借此扫除他们深藏在内心的民族偏见和过度的自我骄傲。然而,犹太人依旧固守传统,沉溺于血统和宗教仪式所带来的优越感之中。他们骄傲于自己是亚伯拉罕的子孙,雅各的后裔,并以遵守割礼与摩西律法为荣耀。黑格尔认为,这些狭隘的自豪感正是他们无法真正理解理性与普遍真理的主要障碍。

在《民众宗教和基督教》中,黑格尔更进一步指出,犹太人文化深受“服从权威”的影响。他们不像希腊人那样拥有自由讨论、优雅辩论的传统,而更习惯于遵循外在权威的训诫。早在摩西颁布上帝律法时,那种权威性的命令语气就已定下了基调,使得犹太人与上帝的关系更接近于主仆,而不是朋友或救赎者与被救赎者的关系。这种民族文化特性,使得犹太人在面对问题时,往往缺乏内心自由的判断力,而是采取一种外在、甚至粗暴的方式来应对。

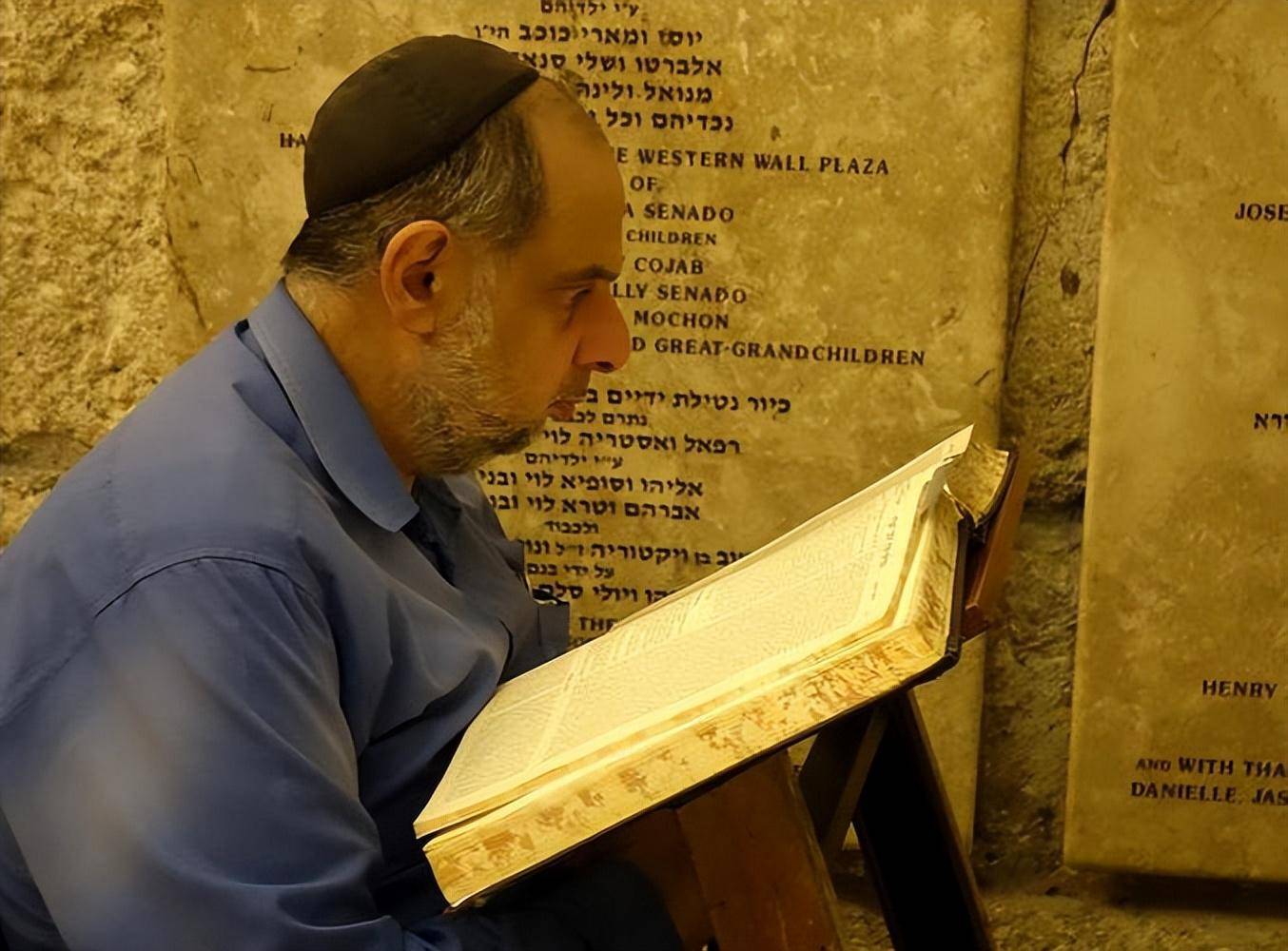

犹太教的宗教体系更深刻地体现了这种特点。作为犹太民族的核心信仰,犹太教强调法律与戒律的至高地位,把盲目服从这些外在规范视作唯一的“美德”。在日常生活中,犹太人必须严格遵守繁琐的宗教仪式和规则,几乎像修道士一样过着严苛的生活。他们与上帝的联系,不是出于真诚的内心信仰,而更多是依靠法律与义务来维系。黑格尔批评这种宗教模式缺乏真正的精神性,他甚至认为这种对权威的盲从反映出一种“奴性意识”。

进一步而言,犹太教的排他性特质,也让犹太人与世界格格不入。黑格尔指出,犹太教以强烈的外在性和否定性为特征,这不仅剥夺了犹太人内心的自由和道德自觉,也使他们天然带有与世界对立的倾向。后来的学者鲍威尔也延续了这一观点,他认为犹太人自视为耶和华“拣选的民族”,从而在本质上把自己与外邦人区别开来。犹太人不认为他们与外邦人之间存在真正的平等关系,而是把自己定义为“特殊”的存在。这种自我意识,导致他们把自己排除在人类共同体之外。于是,不管是基督教国家,还是一些非基督教国家,都对犹太人产生了排斥。更重要的是,即便外界没有主动排斥他们,他们自己也常常把自己孤立起来。

在宗教层面,基督教与犹太教相比,似乎表现出更大的普遍性和开放性。基督教突破了民族宗教的局限,试图建立一个世界性的信仰共同体,把国家和民族的界限削弱到最低限度。然而,鲍威尔提醒人们注意,基督教的“普遍性”背后,同样包含排他性。基督教强调“不是朋友就是敌人”,意味着只有基督徒才被纳入“朋友”的范畴,而犹太教信徒则必然被归类为“敌人”。因此,在基督教国家,犹太人自然无法被真正接纳。

进入资本主义发展的特殊时期,犹太人更是被当作社会矛盾的“替罪羊”。统治者们把犹太人当作虚假的投射对象,把自身制度和统治中存在的问题转嫁到犹太人身上。他们认为犹太教中的宗教因素,以及犹太人所谓的“天赋特质”,折射出一种对社会秩序的威胁。正因为这种虚假的认知,犹太人才更加被视为异己,被推向社会边缘,成为普遍排斥的对象。

综上所述,犹太人在历史上之所以频繁遭到排斥,既有他们民族性格与宗教信仰带来的排他性因素,也有外部强权者的虚假投射与偏见的原因。内外因素交织,使得犹太人长期被困于“孤立”的处境之中。