为啥农村得脑出血的人越来越多?医生表示:大多数是因为这5习惯

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。

“我爹明明干活干得挺利索的,怎么说脑袋一晕,躺下就没醒了?”这话是个中年人跟医生讲的,神情慌得不知所措。

很多人总觉得农村人身子骨硬朗,干惯了重活,不会像城里人那样娇气,吃得差,锻炼得多,咋还会突然倒下?

但偏偏就是这样一类人,反而越来越多成了脑出血的高发群体。这种反差背后,藏着的不是体力问题,而是生活方式和健康观念的盲区。

最明显的一点,就是盐吃得太多。在多数农村家庭里,做饭放盐是不计量的,有时咸菜腌得一年都不坏,一口下去,齁得喉咙发干。长期高盐饮食,最直接的后果是血压被拉高。

很多人不信,说自己年轻时也这么吃,照样活得好好的,可忽略的是,那个时候环境不一样、劳作方式也不一样,身边的发病率也未必被重视记录过。

吃盐多会让血管长期处于高压状态,动脉壁的内皮细胞反复受损,久而久之变得僵硬、脆弱。当某一天血压突然飙升,血管就容易像被撑破的皮筋那样断裂,引发出血。

不是一口咸菜的问题,是日积月累地“挤压”出来的代价。而农村人的餐桌上,很难有低盐这回事,习惯一旦养成,就很难转过来。盐,是最廉价的调味,却也是埋在血管里最深的隐患。

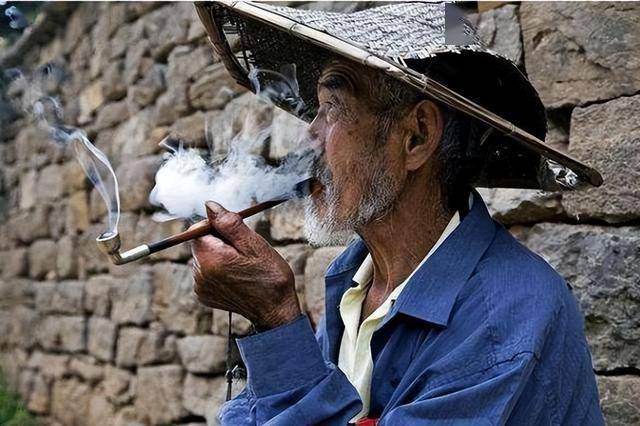

烟和酒,简直就是农闲时的标配。一根烟,一口酒,是招呼朋友的方式,是犒劳自己的手段。没人觉得这是问题,反而觉得不抽不喝才是怪事。

可偏偏这两样东西,就是促使脑血管病变的催化剂。烟里的尼古丁会导致血管收缩,破坏血管弹性,长期吸烟的人,血压波动极大,血管壁逐渐变薄,一旦碰上高血压爆发,破裂几率大大增加。

而酒呢,更是血压波动的导火索,尤其是高度白酒,饮用后短时间内血压飙升,造成血管负担。很多农村人喝酒是成斤地喝,饭桌上劝酒劝烟更是常态,谁拒绝了还会被认为不合群。

这种氛围之下,长期下来身体的代谢功能就被慢慢拉垮,最先受害的就是脑部那些细小但至关重要的血管。

最被低估的一环,那就是健康意识普遍偏弱。多数农村老人根本不知道啥叫“三高”,更不会定期测血压、查血脂。

一些人根本不承认自己有病,说自己年轻时干活不带喘的,现在不过是年纪大了腿脚慢了。可问题是,三高本身不会自己喊疼,它就是一天天悄悄加重的过程。

等到某一天,脑子一热,血管一爆,就成了压垮整个系统的最后一根稻草。有些人甚至在倒下送去医院后才第一次知道,自己血压常年高过180。

这不是单纯缺少检查设备的问题,而是根本没有形成风险意识。在他们眼里,病就是发了烧、咳了嗽才叫病,血压高不高根本不当回事。观念上这道坎不过去,别说治疗,连防都没法防。

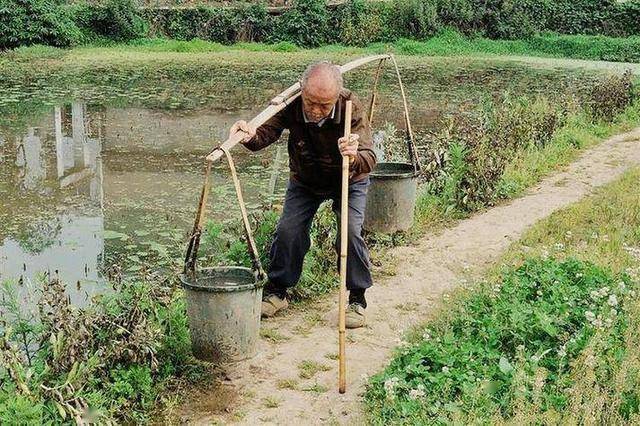

一个常被忽略的生活状态,就是体力劳动强度大,但身体检查极少。农村生活节奏表面慢,其实劳动强度并不轻。不管是地里干活,还是家里上房修瓦,都是负荷不小的活计。

而当一个人带病劳动,心血管系统处于高压下还硬撑着去干活,这种状态无异于给已经病变的血管火上浇油。

短时间内可能没事,但在高强度劳作中,血压突然升高,就像一根绷紧的线被猛地一拉,随时可能崩断。

很多农村中老年人都习惯于“扛着干”,哪怕头晕胸闷也不愿意停下来,这种“硬挺”心态,正是疾病发展的温床。

身体本来是一个需要精细调节的系统,不是靠意志力就能扛过去的机器,透支不是勇气,而是风险的放大。

还有一点,更现实但也更无奈,就是病了也不及时去医院。很多人小病不管,中病拖着,大病熬一熬。

这种想法太常见。农村人怕花钱,也怕被确诊成啥大病,觉得一旦进了医院,钱就像水一样流走,所以能不去就不去。

结果就是,明明早期只要吃点药就能控制的病,拖到最后变成了大病、急病,甚至致命病。脑出血很多时候不是突如其来,而是长时间血压控制不良、血管病变反复积累的结果。

若在前期就介入管理,结果可能完全不同。但很多农村老人倒下前的几个月,其实早有头晕、乏力、视力模糊等前兆,只是没人在意,连自己都觉得没啥大不了。

这些习惯,不是个体选择的问题,而是长期形成的集体认知。改变不容易,但不改变,恶果还会继续发生。

从生活方式到就医观念,从饮食到用药,每一步都牵着下一步。不是说农村人就不该得病,而是说很多病,其实本不该来得这么快、这么猛、这么难救。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于脑出血您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料

网络药理学结合GEO数据库的三七-大黄治疗脑出血铁死亡药效物质筛选及验证研究网络首发贺江华:罗闽:张尉江:胡颖博;杨洁>沈阳药科大学学报2025-08-27