原创 李世民一生求贤若渴,却为何杀了单雄信?5年后才知李世民太精明

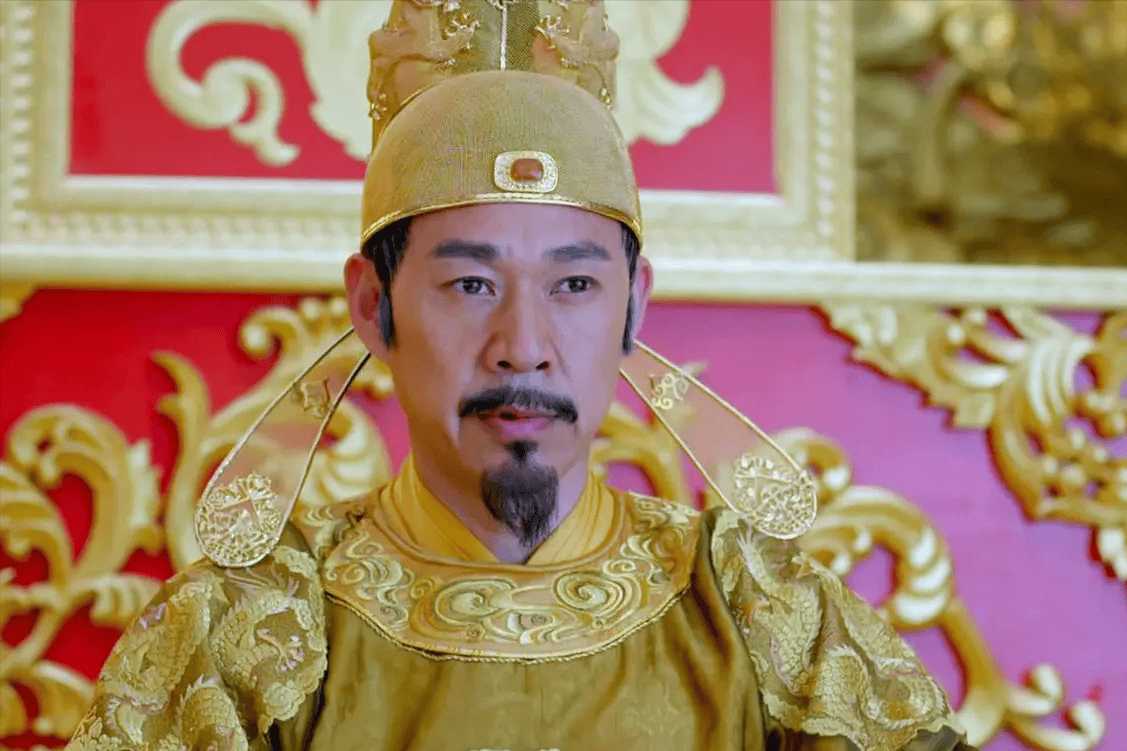

李世民,唐朝的开国皇帝,以其治国才能和雄才伟略名垂千古,被誉为“贞观之治”的缔造者。他一生极其重视人才,广纳贤士,致力于为国家选拔和培养治国能臣。无数后人称赞他所创立的贞观盛世,认为这是中国历史上最为辉煌的时期之一。然而,在他众多功臣之中,有一个人却被李世民亲手杀害,他就是单雄信。

单雄信,号称一代猛将,英勇无畏,曾为隋朝及其后来的各个起义军效力。在隋朝末年,他参与了与李密、王世充等人的战斗,多次屡立战功,令敌人畏惧。与李世民的数次交锋,更是让李世民心生畏惧。不过,最终当王世充投降唐朝后,单雄信也成为了唐朝的俘虏。那究竟是什么原因让这个英雄人物最终落得如此下场?李世民又为何会对他下手?

答案的揭示需要回溯到五年之后的时局。隋朝末年,随着社会动荡不安,瓦岗寨成为了反抗隋朝统治的巨大力量。最初由翟让领导,后有单雄信、徐世绩等猛将的加入,瓦岗军迅速壮大,成为威胁隋朝的重大力量。李密出身贵族,见隋朝腐败横行,决心参加起义。起初,他在瓦岗军中屡次提出具有战略眼光的建议,最终帮助瓦岗军获得了显著的战果,攻破了多个城市。然而,随着李密的声望逐渐攀升,瓦岗军内部的权力斗争也愈发复杂,李密甚至准备了鸿门宴,意图除掉翟让及其亲信单雄信和徐茂公。

在这种内外夹击的局面下,单雄信和徐茂公主动投向李密,密谋除去翟让,最终成功将翟让处死。这一行为显现出单雄信的复杂性——他并非忠诚的义士,而是见风使舵、权力至上的人物。接着,他加入李密阵营,继续参与各种战斗。

然而,随着瓦岗军的逐渐衰弱,李密未能及时稳定局势,最终在与隋军的对抗中败下阵来,瓦岗军分崩离析。李密的一部分部队投降了唐朝,另一部分则投靠了王世充。而单雄信和徐茂公选择了后者,迅速成为王世充的重要将领。在接下来的战斗中,单雄信再次表现出非凡的勇气,一度差点致使李世民丧命,他曾在一次突袭中直指李世民的要害,差点让这位未来的帝王死于非命。幸运的是,及时的阻止避免了李世民的遇刺。

随着王世充军队的失败,他带着单雄信投降了李渊,唐朝终于稳住了局势,逐步开始了统一大业。就在这一切似乎尘埃落定时,李世民却做出了一个出人意料的决定——他要杀掉单雄信!这一决定,表面看似冷酷无情,实则深藏智慧。

李世民何以如此决绝?他不仅要维护自身的尊严,更重要的是,单雄信曾两次意图夺取李世民的性命。若此人被宽待,难免其他将领也会效仿,甚至出现更多的谋反之心。李世民深知,天下已定,自己所需要的是绝对忠诚的部下,而非一个心思摇摆、随时可能倒戈的人物。

单雄信的结局,不仅是个人命运的悲剧,也反映了李世民的政治眼光和治国之道。此时正是唐朝统一之时,需要树立威信,以震慑未来的叛乱和野心。李世民深知,一旦宽容单雄信,可能会给未来留下隐患。通过处决单雄信,不仅消除了潜在威胁,更给所有谋反之心敲响了警钟,充分显示了他作为帝王的果断和远见。

五年后,李世民发动了震惊一时的玄武门之变,杀死了太子李建成和齐王李元吉,顺利登上皇位。回望历史,若当年未曾处决单雄信,他的见利而倒戈的性格,很可能会使得李建成的势力更加雄厚,给李世民的登位之路带来巨大的阻碍。李世民的成功不仅是战略布局的胜利,更是他超凡政治智慧的体现。

李世民的伟大,不仅在于他卓越的军事才能和治国理政的智慧,更在于他超凡的眼光和果敢的决策。他从一位帝王的角度,冷静思考了未来的局势,为了国家的长远利益,毫不犹豫地做出了艰难的选择。这种全局观念和深远考虑,为后世君主提供了宝贵的政治智慧。而唐朝的盛世,也正是因为有了李世民的卓越领导,才得以如日中天,成为中国历史上的黄金时代之一。