残疾预防日|言语障碍康复:从“说不清”到“说清楚”的进阶之路

当“话到嘴边却含糊不清”成为日常

言语障碍不仅影响沟通

更可能悄悄拉远人与世界的距离

从“说不清”到“说清楚”

并非单纯“多练习说话”那么简单

而是一场需要

科学方法、专业指导和 耐心坚持的

康复之旅

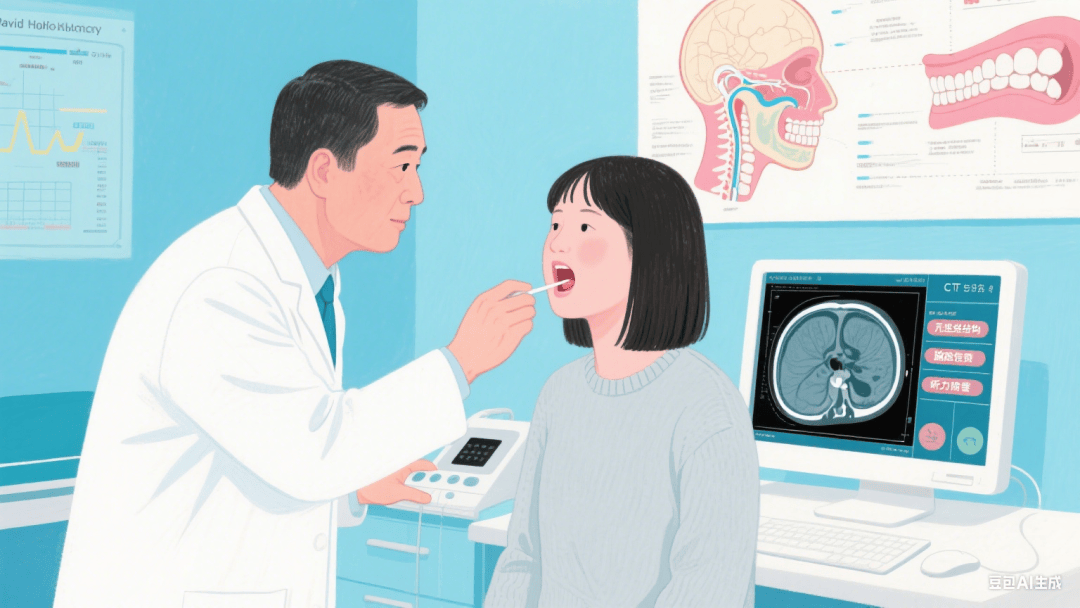

第一步:找准根源,让康复“有的放矢”

言语康复的第一步,绝不是急着练发音,而是先给言语功能做个“全面体检”。这就像修机器,得先知道哪个零件出了问题。

首先要由康复科医生排查病因——是先天的口腔结构问题、后天的脑损伤,还是听力障碍引发的“学不会”?明确病因后,言语治疗师会进行更细致的评估:

看看舌头、嘴唇、下颌这些“发音工具”够不够灵活有力;

测测呼吸能不能支撑长句子(比如一口气能说几个字);

听听音质是否沙哑、音量是否适中;

找出具体哪些音发不准(比如把“哥哥”说成“得得”);

排除听力问题(毕竟听不清,自然说不准)。只有摸清“病灶”,康复训练才能不盲目。

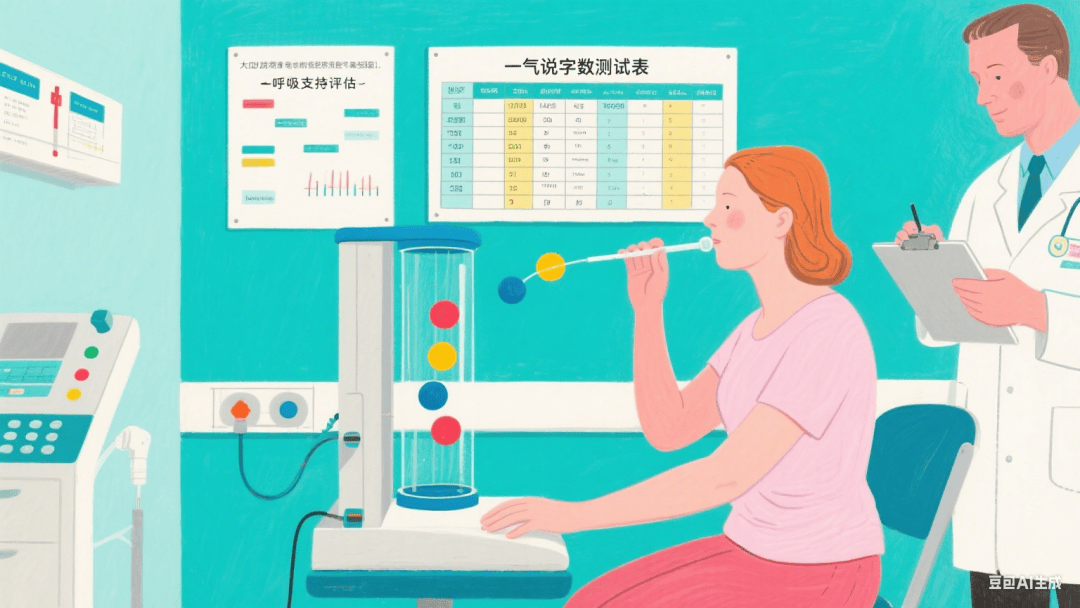

第二步:打好基础,让身体“准备好说话”

就像盖房子要先打地基,言语康复也需要先练“基本功”——让参与说话的身体部位“听话”。

放松训练:先让紧绷的肩颈、下颌肌肉“松下来”,说话时才不会僵硬;

呼吸训练:用腹式呼吸(像给气球慢慢充气一样)练出平稳的气流,这是“说长句不喘气”的关键;

发声训练:从拉长“a——”音开始,慢慢练出清晰、有力的声音;

口腔“健身”:嘴唇练咧嘴、撅嘴、鼓气(比如含口水不漏),舌头练伸卷、舔嘴角、顶压舌板(增强力量),下颌练张合、左右动(保证开合灵活)。这些训练看似简单,却是发音准确的“硬件保障”。

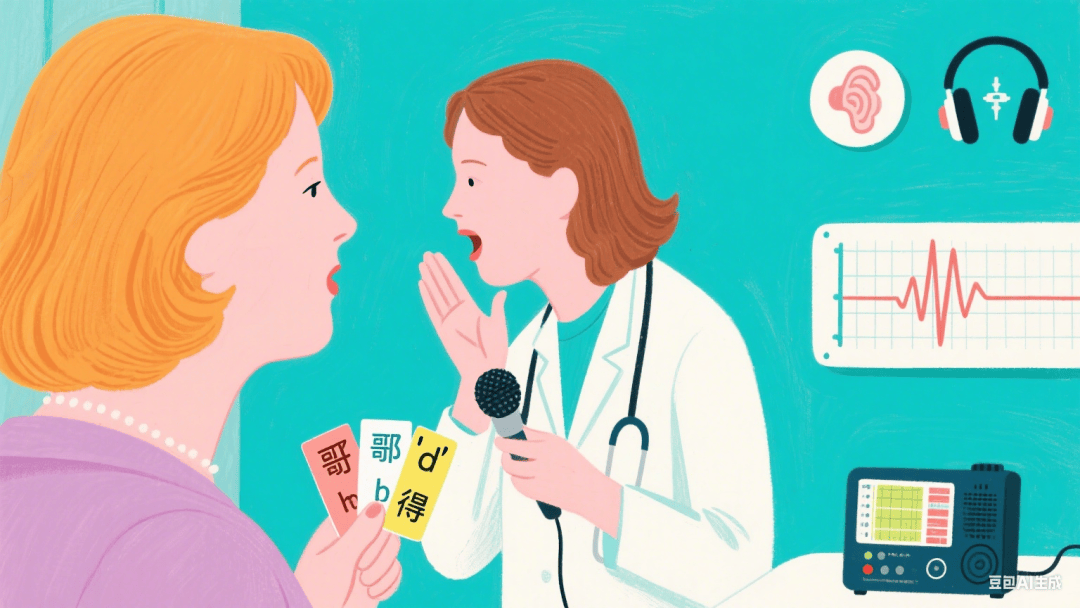

第三步:构音训练,从“单音”到“流利对话”

当身体“准备就绪”,就可以进入核心的发音训练了,这就像学走路,得从“站稳”到“迈步”再到“跑起来”。

先从最容易纠正的音入手(比如/m/“妈妈”、/b/“爸爸”),对着镜子看口型,在治疗师指导下找对发音位置;

学会单音后,组合元音练音节(比如“b”+“a”=“ba”,“b”+“o”=“bo”);

再把音节放进单词,在不同位置练习(比如“b”在开头的“爸爸”、中间的“喇叭”、结尾的“面包”);

接着用这些单词说句子(“爸爸吃面包”),再扩展到短文;

最后要“走出练习室”——在超市、电话里自然用上这些发音,才算真的学会。

第四步:回归生活,让沟通“无障碍”

康复的终点不是“发音标准”,而是能在生活中轻松交流。

模拟真实场景练对话:比如打电话订外卖、和朋友聊天;

学些“沟通小技巧”:没听清就慢慢重复,或者用手势、写字辅助;

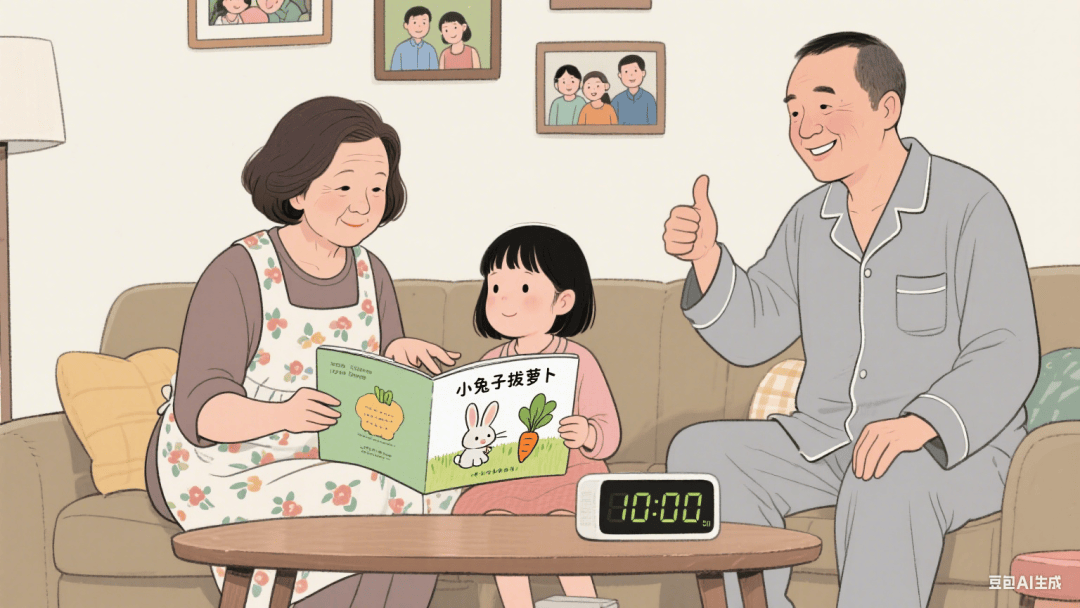

家人的作用至关重要:多给时间不打断,每天花10分钟陪练(比如读儿歌、说日常事),创造轻松的说话氛围;

更要给患者信心:每进步一点都值得鼓励,毕竟从“说不清”到“说清楚”,勇气和耐心比速度更重要。

记住这几个关键:

专业评估是前提,别自己瞎练;循序渐进是规律,从基础到流利不能跳步;坚持练习是王道,每天练比偶尔突击有效;耐心陪伴是底气,康复可能慢,但每一步都在靠近“说清楚”的目标。

言语障碍康复,从来不是一个人的战斗。有专业指导、家人支持,加上不放弃的坚持,从“说不清”到“说清楚”,这条路虽长,却一定能走到终点。

供稿|康复医学科 马淑敏

编辑|业务拓展部 谢钰(实习)

责编|业务拓展部 王茜