大脑的情绪重塑:迷幻剂如何修复我们的情感世界

曾经被严格限制的迷幻物质,如今正成为精神疾病治疗的新希望,它们可能帮助重建大脑中受损的情绪通路。

想象一下,抑郁症患者的大脑就像一片冬季的森林——神经元之间的连接如同凋零的树枝,变得稀疏而僵硬。常规抗抑郁药像是给这片森林缓慢施肥,需要数周才能见效;而迷幻剂则像一场春雨,快速唤醒沉睡的生机。

最新研究表明,迷幻剂不仅仅是产生幻觉的物质,它们可能正在重新连接我们大脑中处理情绪的核心回路。苏黎世大学的Katrin H. Preller团队在《认知科学趋势》上发表综述,系统阐述了迷幻剂如何影响我们的大脑情绪架构。

01 情绪障碍:当大脑的“情感电路”出现故障

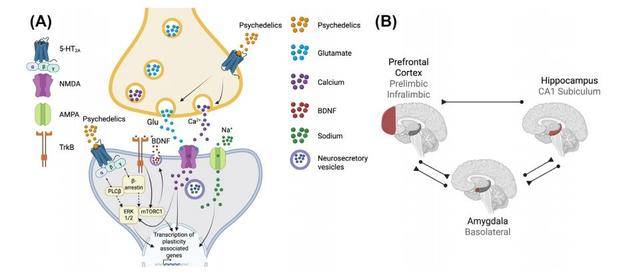

我们的大脑拥有复杂的情绪处理网络,包括杏仁核、海马体和前额叶皮层等区域。这些区域通过神经连接形成完整的“情感电路”,负责产生和调节我们的情绪。

在抑郁症和焦虑症等情绪障碍患者中,这个电路出现了问题:神经连接变得僵化,可塑性相关基因(如BDNF)表达减少,突触和树突的生成受损。

这就好比一条公路系统变得陈旧失修:道路狭窄(神经连接减少),交通信号失灵(神经传递效率低),导致交通拥堵(情绪停滞)和事故频发(情绪失控)。

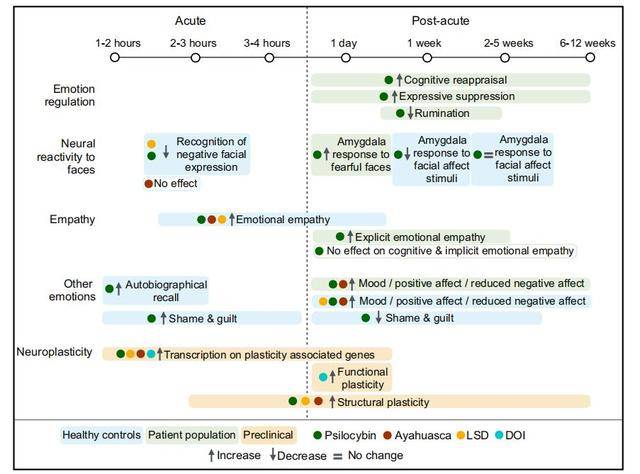

图1 致幻剂给药后情绪变化的相关研究

02 迷幻剂:大脑的“重启按钮”

迷幻剂如裸盖菇素和LSD,就像是给这个陈旧的公路系统派来了施工队:

它们能快速启动修复工程——几小时内就能上调可塑性基因表达;

促进新道路建设——增加树突和突触的形成;

优化交通流——重新组织神经连接。

临床前研究表明,单次给药后6小时内,迷幻剂就能启动突触可塑性相关基因的表达,24-48小时内出现树突新生,30天后仍可观察到突触密度增加。

03 迷幻剂如何影响我们的情绪体验?

迷幻剂对情绪的影响复杂而多维,效果因人而异:

降低负面情绪反应:迷幻剂可降低杏仁核对愤怒/恐惧面孔的反应性,减轻负面情绪的影响

增强共情能力:使用后不仅能更好地理解他人情绪,还能更真切地感受到他人的情感状态

改善情绪调节:治疗后患者更能够采用认知重评策略,减少反复思考负面想法的倾向

有趣的是,效果在不同人群中有所不同:健康人服用后杏仁核活动降低,而抑郁症患者却可能出现杏仁核激活增强,这可能反映了情绪重新参与而非抑制的机制。

04 时间维度:迷幻剂效果的“来与去”

迷幻剂的效果有着明显的时间动态性:

急性阶段(用药后2-4小时):情绪共情增强,自传体回忆变得鲜活,羞耻与内疚感可能暂时增强

亚急性阶段(用药后1周内):负性情绪显著降低,认知灵活性提高,表达抑制减少

中长期效果(用药后1-3个月):结构性可塑性增强,神经连接重新组织,但情绪改善效果可能逐渐消退

临床数据显示,裸盖菇素单次给药后负性情绪在1周内显著降低,但1个月后效应可能消退,这表明可能需要多次治疗或辅助心理治疗来维持效果。

图2 致幻剂诱导的可塑性及其相关情绪环路的突触表征

05 挑战性体验:艰难却可能有价值的旅程

约40%的高剂量迷幻剂体验者会经历中度以上的焦虑或恐慌,这种挑战性体验常被称为“糟糕的旅行”。

但研究表明,84%的受访者最终从这些艰难体验中获益。“自我溶解恐惧”与神经质人格正相关,而年长者体验强度通常较低。

关键在于“接纳重构”和“社会支持”——如果有专业的心理支持人员陪伴,帮助参与者理解和处理这些艰难体验,就能将挑战转化为情感突破。

这就好比心理治疗中的情绪加工,不是体验本身,而是我们对体验的反应方式决定了最终的治疗效果。

06 未来展望:精准测量与个性化治疗

当前迷幻剂研究面临的一大挑战是情绪测量的不精确性。传统问卷往往无法捕捉情绪的细微变化。

未来研究可能会采用:

个性化情绪线索:使用参与者自身重要记忆中的情感材料

实时情绪追踪:通过智能手机app或可穿戴设备持续监测情绪变化

神经活动映射:将情绪变化与大脑活动直接关联

这些改进将帮助我们更好地理解迷幻剂如何影响情绪,并最终开发出更有效的治疗方法。

最新动物研究显示,单剂量迷幻化合物可显著增强小鼠的认知灵活性,且效果可持续数周。即使在给药后2-3周,实验组小鼠在学习任务中的表现仍显著优于对照组。

这意味着单次迷幻剂体验可能引发大脑功能的持久有益变化,就像学习新技能能让老年大脑“年轻30岁”一样。

未来某天,我们或许能够像调节收音机频率一样,精准调谐大脑的情绪回路,让困扰多年的情绪障碍在神经可塑的浪潮中消散褪去。

迷幻剂辅助治疗不是简单地服药,而是一次有引导的自我探索之旅,目的是帮助大脑重新发现其内在的可塑性和自我修复能力。