糖尿病患者别没事自己吓自己,这5个指标正常,基本不会有并发症

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。

“医生说我糖化血红蛋白控制得挺好,可我还是担心自己会不会随时并发症。”

这句话出自一位确诊多年的糖尿病患者,听起来很平常,却代表了许多人的心态:即使检查结果正常,依旧会陷入自我恐慌。

人对疾病的恐惧,很多时候并不来自实际风险,而是来自对未知的想象。糖尿病确实会带来并发症,这一点没人否认,但并发症并不是必然结局。

医学早就明确,只要几个关键指标维持在理想范围内,风险可以大大降低。那些真正陷入并发症的人,多半是在长期忽视这些指标,或者明知异常却没有调整。

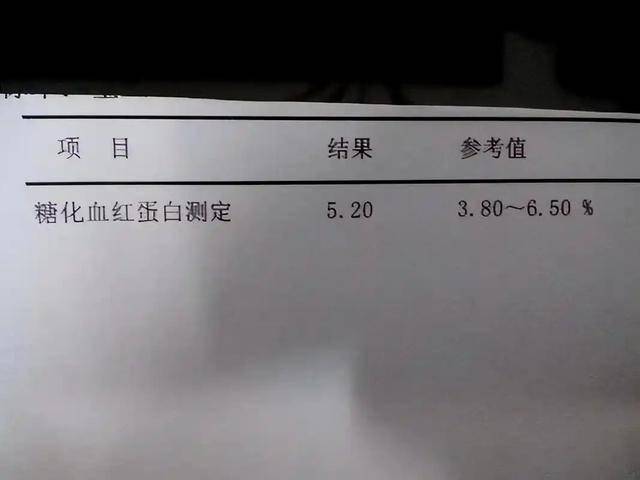

糖化血红蛋白堪称洞察长期血糖状况的"晴雨表",其数值能精准反映过去8-12周的平均血糖水平,相较于单次空腹血糖检测更具临床参考价值。

当该指标持续稳定在合理区间时,表明人体血糖波动幅度较小,可有效降低高血糖对血管内皮和神经组织的慢性损伤。

当前部分患者存在认知误区:过度聚焦每日血糖数值波动,甚至因单次测量结果异常产生焦虑情绪。

实际上,血糖的日间波动属于正常生理现象,真正影响糖尿病并发症发生风险的关键因素,在于血糖水平的长期稳定性。

医学研究表明,维持糖化血红蛋白达标状态,可使糖尿病微血管并发症的发生风险降低40%-60%。

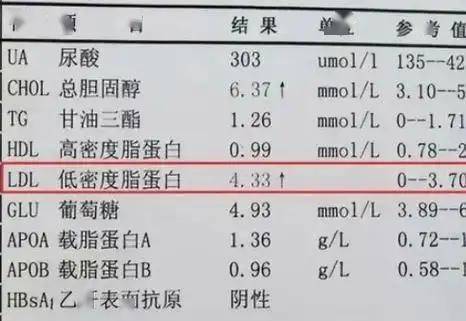

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是评估糖尿病患者心血管风险的核心生物标志物。临床数据显示,约七成糖尿病相关死亡源于心肌梗死、脑卒中等大血管并发症,而非血糖异常本身。

LDL-C水平与动脉粥样硬化进程呈正相关——其浓度每升高1mmol/L,心血管事件发生率将提升30%-50%。

当前诊疗中普遍存在认知偏差:部分患者将血糖达标等同于病情控制,却忽视了血脂管理的重要性。

实际上,即使糖化血红蛋白维持理想范围,若LDL-C未达标,心血管剩余风险仍可达60%-80%。

反之,通过他汀类药物等干预手段将LDL-C控制在目标值以下,可显著延缓动脉斑块进展,使心血管事件风险降低30%-40%,真正实现糖尿病患者的"心脑双护"。

这也是医学界强调“双达标”的原因,糖尿病不是单一的血糖病,而是全身代谢的综合挑战。

尿微量白蛋白/肌酐比值(UACR)是评估肾脏损伤的敏感预警指标。

糖尿病肾病具有隐匿性进展特征,约半数患者在出现明显蛋白尿或血肌酐升高前,肾小球滤过屏障已发生结构性损伤。

UACR检测可捕捉到早期肾小球基底膜电荷选择性屏障的破坏,其异常升高较传统肾功能指标提前3-5年发出预警信号。

当该比值持续处于正常范围(<30mg/g)时,提示肾小球毛细血管襻结构完整,未来10年内进展至终末期肾病的风险不足5%。

临床实践中常见认知误区:患者过度依赖血肌酐、估算肾小球滤过率(eGFR)等晚期指标,却忽视UACR这一早期侦察兵。

实际上,在微量白蛋白尿阶段实施血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)治疗,可使肾功能恶化速度降低40%-60%,部分患者甚至能实现长期(10-15年)肾功能稳定。

严格管控UACR达标,本质上是为肾脏功能构筑起一道坚实的保护屏障。

甘油三酯看似只是血脂的一部分,却往往与胰岛素抵抗密切相关。甘油三酯偏高的人,常常伴随高胰岛素血症,说明代谢压力已经存在。

它对胰腺、血管的负担,长期积累会加速并发症发生。很多人把注意力全部集中在胆固醇,却忽视了甘油三酯。

研究早已表明,糖尿病人群中,甘油三酯偏高者更容易出现视网膜病变和神经病变。保持甘油三酯在正常区间,不仅是为了心血管,也是为了全身的小血管系统。

它像一个隐藏的信号,往往比表面血糖更早揭示风险。

收缩压和舒张压,是糖尿病并发症的另一大决定因素。血压升高,会显著增加心梗、中风、肾衰的风险。

很多人只把血压高当作单独的病,却没意识到糖尿病和高血压叠加时,风险会成倍放大。如果血压始终稳定,心脏和肾脏就少了巨大的压力。

更重要的是,血压的平稳代表血管弹性依旧存在,这直接关系到寿命长短。

有趣的是,有些血糖并不理想的人,如果血压控制得很好,依旧能避免大多数严重并发症。这从侧面说明,糖尿病的危险不是单一血糖,而是多重因素的叠加。

糖化血红蛋白控制血糖趋势,LDL-C和甘油三酯守护大血管,尿微量白蛋白监测肾脏,血压维系循环系统稳定。当它们都在正常区间时,糖尿病的杀伤力就会被极大削弱。

很多人担心自己哪天突然失明、洗肾或瘫痪,其实只要这些指标没有突破底线,大多数恐惧都不会发生。

健康并不是绝对的状态,而是一种动态的平衡。糖尿病患者的命运,也不在于某一次血糖的波动,而在于长期是否保持平稳。

人类容易被个别数字吓到,却常常忽略了整体趋势的价值。医学提供的这五个指标,本质上就是对长期趋势的把握,它们提醒人们关注根本,而不是被偶然的波动左右。

保持警惕是必要的,但过度恐惧反而会带来心理负担,甚至干扰血糖控制。真正理性的做法,是定期检测这五个指标,采取科学的生活方式,让它们长期稳定。

这样一来,即使糖尿病无法治愈,并发症也未必会找上门。健康从来不是消灭疾病,而是学会与它长期共处并维持平衡。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生。

关于糖尿病您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料:

[1]母东生,蔡梦杰,王桂娟,等.基于生活习惯的糖尿病预测与可视分析[J].计算机技术与发展,2021,31(10):154-160.