原创 甘油三酯不超过这个值,一般不用控制饮食,别白费力气委屈自己!

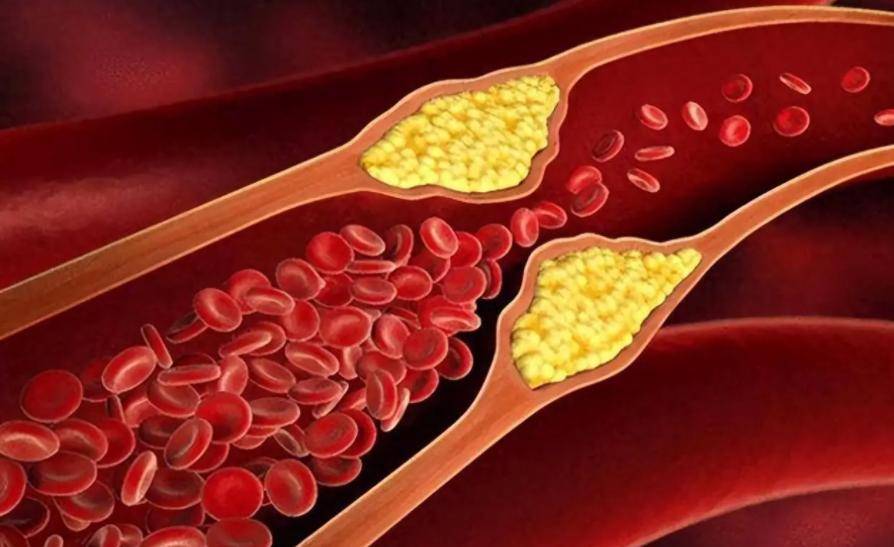

甘油三酯:别让“数字游戏” 绑架你的健康

村口李婶关切的声音,打断了老王的愁眉苦脸:“老王,你咋瘦成这样了?听说为了降甘油三酯,连馍都不敢吃了?”李婶的语气里带着一丝责备,更多的是心疼。“你才三点多,犯得着这么折腾吗?”

这句略带乡土气息的问候,道出了许多人在面对甘油三酯升高时的困惑和焦虑:究竟该如何正确对待这个健康指标,才能避免矫枉过正,适得其反?

事实上,甘油三酯并非洪水猛兽,并非所有“偏高”都需如临大敌。一个重要的“关键值”——2.3毫摩尔/升(mmol/L),是判断是否需要严格控制饮食的重要分水岭。 世界各国指南和临床共识普遍认为,甘油三酯水平在2.3mmol/L以内,通常属于“中等风险”以下,无需过度紧张,更不必盲目地“清汤寡水”。

被误读的“脂肪恐惧症”

现实生活中,太多人像老王一样,一旦听到“甘油三酯高”,便草木皆兵,视米饭如毒药,终日粗粮白水,结果导致营养不良,面色蜡黄。殊不知,甘油三酯只是血脂检测中的一项指标,且具有极强的“短期波动性”,极易受到饮食、情绪、运动等因素的影响。

我曾经遇到一位55岁的养蜂大叔,体检时甘油三酯显示3.1mmol/L,便如临大敌,将赖以生存的蜂蜜都戒掉了。结果两个月后,他面色苍白,浑身乏力,血糖甚至低至临界值。医生检查发现,他几乎戒断了所有含糖、含油食物,早餐仅仅是白水泡燕麦。这种极端的做法,无疑是本末倒置。

“猛药苦口”?适得其反!

真正需要“管住嘴”的,是那些甘油三酯超过5.6mmol/L的高风险人群。而对于甘油三酯在2.3mmol/L以下,甚至略微偏高至3mmol/L左右的人来说,多数情况下,通过规律作息、适量运动便能自然调节,根本无需采取“猛药苦口”式的极端手段。

那么,为什么很多人一查出甘油三酯偏高,就被“劝吃素”呢?说到底,是陈旧观念在作祟。过去人们普遍认为“油就是坏的”,但现代医学早已证明,人体需要适量的“好油”来维持激素合成、神经传导和细胞修复。尤其是中老年人,长期饮食过于清淡,反而容易导致身体机能“卡壳”,免疫力下降,精神萎靡。

降脂药物,并非“万能钥匙”

此外,还有一个常见的误区,就是擅自服用降脂药。以非诺贝特和普伐他汀为例,前者可能影响肝功能,后者与某些降糖药联用可能引发肌肉损伤。降脂药物的使用必须在医生的指导下进行,切不可“头痛医头,脚痛医脚”。

甘油三酯升高的幕后推手

那么,甘油三酯偏高究竟与哪些因素有关呢?除了摄入过多油腻食物,遗传、过量饮酒、超重、睡眠不足以及心理压力过大,都可能导致甘油三酯水平升高。

理性对待,方能“稳中求胜”

当然,甘油三酯在2.3mmol/L以内,也绝非“放飞自我”的通行证。关键在于“稳住”,而非“过度控制”。如果你本身血脂正常、体重适中、没有家族病史,那么保持均衡饮食即可,做到荤素搭配,避免暴饮暴食。

反之,如果你的甘油三酯在2.0mmol/L以上,且有肥胖趋势,那么就应该注意控制总热量,增加运动量,而不是一味地依赖苦瓜、绿茶等食物来“降脂”。

最“划算”的降脂方式:动起来!

事实上,增加中等强度的运动,才是控制甘油三酯最有效、最经济的方式。

此外,还有一个鲜为人知的“冷知识”:规律吃早餐,也有助于控制甘油三酯。长时间空腹容易导致肝脏加班“自产脂肪”,反而升高甘油三酯。而一份包含蛋白质和复合碳水的早餐,如鸡蛋、燕麦粥或玉米饼,则能有效避免这种情况。

饮食调整的“黄金法则”

很多人一听到“甘油三酯是脂肪”,就误以为不能吃肉。实际上,瘦肉、鱼肉、鸡蛋都是优质蛋白的来源,适量摄入反而有助于脂肪代谢。真正应该减少摄入的,是炸串、油条、肥肉、奶油蛋糕等“高热量、高糖、高脂”食物。

如果已经查出甘油三酯偏高,建议遵循以下饮食原则:早餐要吃好,午餐吃饱,晚餐吃少。

结语:健康,不在于“吃什么”,而在于“怎么活”

控制甘油三酯,绝非让人“吃苦受罪”,而是要让身体“动起来、稳下来”。别为了一个数字,把自己搞得像苦行僧——尤其是当那个数字根本没超过2.3mmol/L。

记住,该控制的时候别放纵,不该控制的时候别折腾。甘油三酯不仅仅是一个小小的指标,它背后反映的是一个人的生活节律和身体调节能力。关键不在于“吃不吃”,而在于“吃得对不对”,在于“身体动不动”,更在于“心情稳不稳”。

(声明:本文不构成诊疗建议,如有不适请及时就医。所有图片均来源于网络,旨在科普健康知识。涉及人物侵权、图片版权等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除。)

"