别让湿气黏上你!护关节、强脾胃,祛湿方法看这里

进入三伏天,全国多地雨水增多,潮湿闷热交织成“暑湿”气候。中医理论认为,此时天地间湿气弥漫,加之人体在夏季易贪凉饮冷,内外湿邪相搏,可能容易引发身体不适。了解湿邪特性,做好针对性调理,才能有助于在三伏天护好身体正气。如果你对艾灸感兴趣,欢迎加V:yimuai 交流艾灸。

湿邪缠身,身体会发出这些信号

中医讲“湿为阴邪,易伤阳气”,三伏天的湿邪常与暑热结合,形成“暑湿”,黏滞难去,易阻碍气血运行。不同体质的人,受湿邪影响的表现也各有不同:

有些人可能觉得关节发僵、酸胀,天气转潮容易加重,这可能是湿邪阻滞经络,气血流通不畅,就像河道被淤泥堵塞,水流自然放缓。这类不适在早晨可能较为明显,活动后会稍缓解,是湿邪“黏滞重浊”的特性所致。

脾胃功能弱的人,可能会感到身体沉重、没胃口,甚至吃完饭后腹胀明显。脾主运化水湿,三伏天里若贪凉吃冰饮、吹空调,可能会让脾阳受损,运化能力下降,湿气在体内堆积,进而可能影响全身状态。

中老年人或长期劳累的人,可能出现腰膝发软、浑身乏力,阴雨天可能觉得没精神。肾主骨生髓,湿邪久留易耗伤肾气,就像大树的根系被水泡久了,无法正常吸收养分,枝干自然无力。

还有些曾有跌打损伤的人,旧伤部位可能会隐隐作痛,位置固定。这可能是体内气血瘀滞,湿邪一来,如同在堵塞的河道上又加了淤泥,“不通则痛”的感觉便大概率会加剧。

三伏天祛湿,从这四方面着手

起居:防湿邪入侵

潮湿天气里,室内湿度通常会超标,可每天中午开窗通风半小时,用除湿机等保持室内干燥。避免直接睡在地板上,地砖的潮气会顺着毛孔渗入体内。衣服被雨淋湿后及时更换,别让湿衣贴在皮肤上“偷”走阳气。膝盖、腰部等部位最怕湿冷侵袭,可备上轻薄的护膝、护腰,在空调房时穿上。晚上睡前检查被褥是否干爽,潮湿的被褥不仅影响睡眠,更会让湿邪趁人熟睡时潜入。

饮食:助健脾化湿

脾喜温恶凉,三伏天调理的关键是给脾胃“添柴加火”。适当食用薏苡仁红豆粥,薏苡仁要提前炒过,减少寒性;炖茯苓山药鸡汤,山药健脾、茯苓利湿,搭配鸡肉的温热性,让湿气随气血运化而出;泡生姜红枣茶,暖身又不滋腻。尽量别贪嘴多吃冰镇西瓜、海鲜刺身,这些食物易让脾胃受寒;高糖水果也要少吃,糖分过多可能会加重体内湿浊。

运动:促气血流通

建议选择温和的运动如八段锦、太极或慢走,缓慢的动作能助力气血在经络中平稳运行,减少瘀堵。避免剧烈运动,以微微出汗为宜,别追求大汗淋漓,过度消耗阳气反而不利于祛湿。

外养:唤醒身体阳气

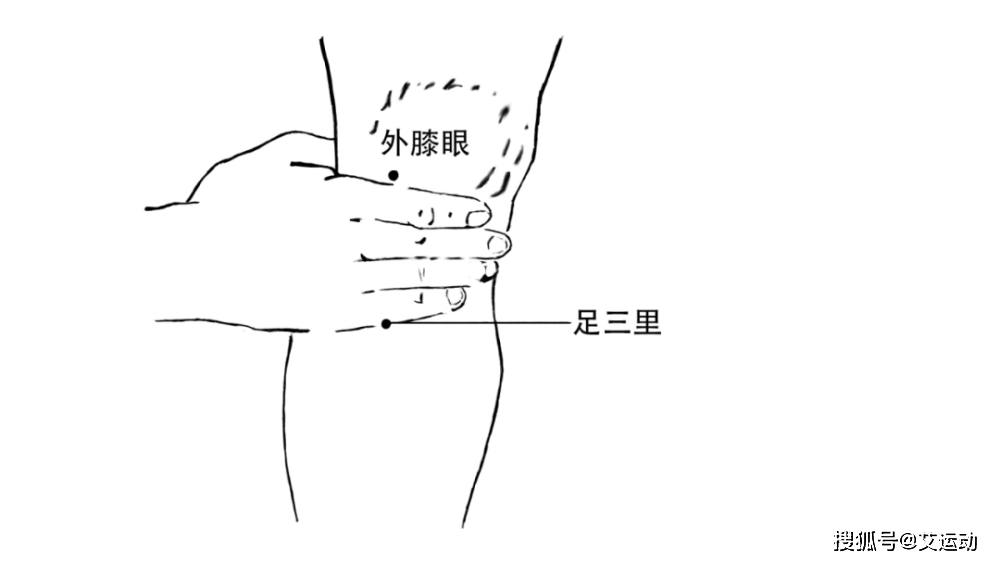

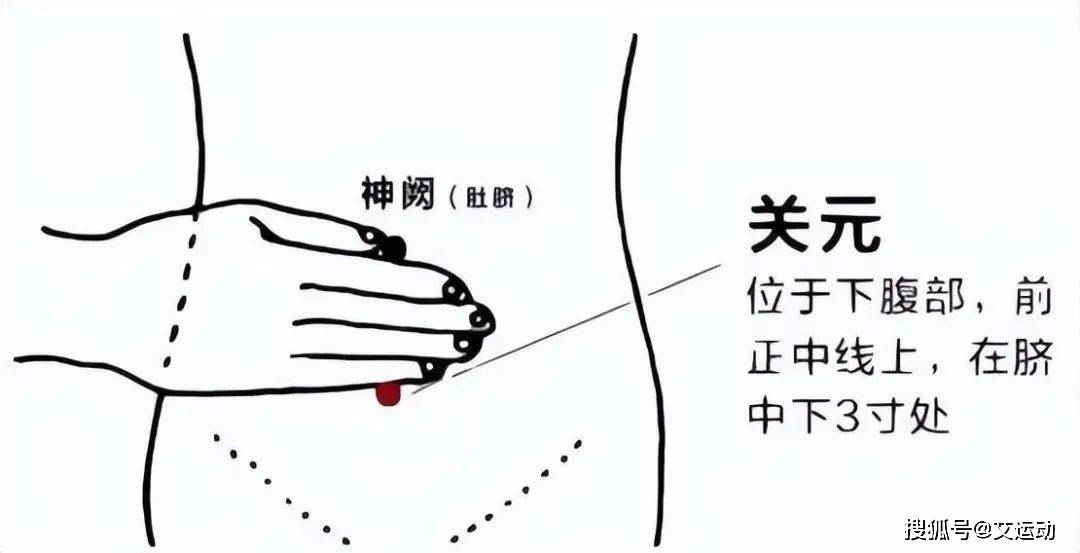

建议艾灸足三里、关元等穴。足三里穴被称为养生要穴,灸的时候可能会感到温热感顺着小腿蔓延,大概是阳气在疏通经络的表现,坚持艾灸有助于增强脾胃运化水湿的能力。关元穴在肚脐下三寸,是元气汇聚的地方,艾灸时热力会慢慢向腹部深处渗透,有助于温补肾阳、促进全身气血运行,进而在一定程度上有助于提升身体驱湿的“动力”。

晚上睡前用艾叶或花椒煮水泡脚,艾叶有助于利于散寒除湿,花椒有助温通经络。水温控制在40℃左右,泡的时候双脚互相搓揉,让热力从脚底的涌泉穴往上走,直到身上微微出汗。千万别泡到大汗淋漓,以免耗伤阳气。泡完后立刻用干毛巾擦干,别让脚晾着受凉。

三伏天人体阳气通常浮于体表,此时借天时之力祛湿排邪,通过上述几个方面的调理养护,或能让身体在潮湿天气里保持清爽通透,为秋冬健康打下好基础。