铅危害与检测失控的公共卫生警示,甘肃疾控中心严重违反操作规程

铅的阴影:从皮肤危害到检测失控的公共卫生警示

2025年7月,甘肃省疾控中心因血铅检测中的重大违规操作被推上风口浪尖。这场风波不仅暴露了机构管理的漏洞,更将铅这一重金属对健康的威胁重新拉回公众视野——从皮肤接触的局部伤害,到血液检测失控的系统性风险,铅的危害链条远比想象中复杂。

皮肤上的无声侵蚀:铅如何破坏健康第一道防线

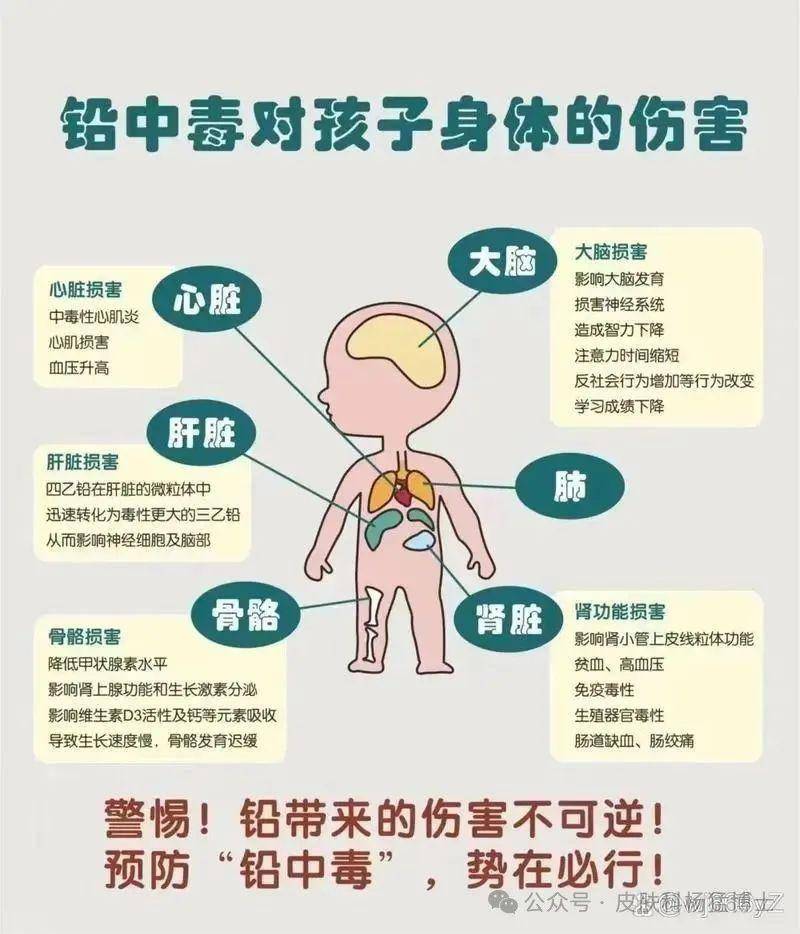

当含铅化妆品或工业品接触皮肤时,铅虽无法直接穿透皮肤屏障,却会引发一系列肉眼可见的损伤。接触部位可能出现色素异常,比如局部变黑或反白斑块,严重时甚至导致永久性色素脱失,如同皮肤被“漂白”出不规则空白。这种刺激反应源于铅干扰了皮肤细胞的黑色素代谢机制,类似于给正常运转的工厂突然断电,生产线陷入混乱。

更需警惕的是,皮肤接触仅是铅危害的起点。若未及时清洗,残留在手上的铅可能通过进食、揉眼等动作进入体内。铅离子一旦突破防线,便会像潜伏的特工,逐步破坏神经系统和造血功能,引发头晕、贫血甚至智力损伤。

甘肃血铅检测事件:一场本可避免的技术灾难

在甘肃某幼儿园的血铅检测中,267份样本因静置时间过长(2小时40分钟)导致血液分层,检测人员却直接取用上层血浆,完全忽略沉淀在底部的血细胞——而铅恰恰富集于红细胞内。这一操作如同测量一杯奶茶甜度时只尝表层清水,结果自然严重失真。

调查显示,该中心从方法验证到质控措施全线失守:未进行平行样检测、未复测异常值、甚至未对新建检测方法做充分评估。这种“蒙眼操作”使得数据偏差可能高达数十倍,直接导致后续公共卫生决策失去科学依据。更令人担忧的是,涉事机构在事件初期表现出推诿态度,暴露出应急体系中的责任意识淡漠。

铅中毒防控:个人防护与制度重建的双重命题

面对铅威胁,个体防护需把握三个关键点:

即时阻断接触链:皮肤沾染铅尘后,应立即用流动清水冲洗15秒以上,相当于“用物理冲刷代替化学渗透”;

高危场景防护:接触含铅材料时,应佩戴N95口罩及丁腈手套,避免“病从手入”;

定期筛查:高风险职业人群建议每半年检测血铅,如同给身体做“重金属审计”。

而制度层面,甘肃事件为全国疾控系统敲响警钟:

建立“双盲检测”机制,即样本编号与检测人员信息互不透明,避免人为干预;

引入区块链技术记录检测全流程,使每个操作步骤可追溯如“透明玻璃房”;

将第三方飞行检查(突击抽查)常态化,形成高压监管态势。

结语:在科学与责任的十字路口

铅中毒防治从来不只是医学课题。从化妆品监管到职业病防护,从检测标准到机构问责,每个环节的疏漏都可能让重金属危害层层放大。甘肃疾控中心的教训提醒我们:比铅更沉重的,是失职带来的信任流失;比检测技术更需校准的,是守护公共健康的初心。唯有各部门协同发力,填补监管漏洞,严格标准执行,强化责任落实,以敬畏之心对待公共健康,方能重塑信任,真正筑牢铅中毒防治的坚固防线。