读心医话 | 长期缺觉,抑郁风险上升40%!这4个“催眠”小妙招收好

【读心医话】专栏由广东省中医院心理睡眠科李艳主任团队打造,聚焦精神、心理、睡眠领域,用暖心文字解心结,以中医智慧融合现代医学助您筑牢心灵防线,拥抱身心健康。

本期作者

失眠、焦虑、抑郁等困扰日益普遍,情绪波动常与睡眠不足紧密相关。研究发现, 长期缺觉可能使抑郁或焦虑风险升高40%以上,连续熬夜后易出现烦躁、注意力涣散和记忆力下降。让我们一起了解睡眠如何守护情绪健康。

PART.01

睡眠不足:情绪的“隐形破坏者”

1.大脑情绪中枢过度活跃

熬夜或失眠时,大脑情绪中枢(杏仁核)活跃度显著提升,使人更易焦虑或愤怒,例如熬夜后,小事也能引发强烈情绪反应,俗称“一点就炸”。

2.理性控制区功能减弱

长期缺觉会抑制前额叶皮层(负责理性决策)的活动,降低情绪调节能力,导致应对压力时易冲动或情绪失控。

3.压力激素失衡

连续熬夜可能使“压力激素”皮质醇水平升高30%-50%,加剧日常情绪波动,如莫名烦躁、焦虑。

PART.02

深度睡眠:情绪的“修复黄金期”

1.稳定情绪的化学物质分泌

深度睡眠阶段,大脑加速合成血清素、γ-氨基丁酸等“情绪稳定剂”,帮助缓解日间焦虑,让人更平静。

2.淡化负面记忆

睡觉时,大脑选择性弱化负面记忆的情感强度,降低不快回忆的影响,同时强化积极体验。

3.大脑“排毒”机制

慢波睡眠中,脑脊液流量大幅增加,清除神经毒素(如β-淀粉样蛋白,保护情绪相关脑区健康)。

PART.03

科学建议:用睡眠滋养情绪

1.规律作息,稳定生物钟

相对固定上床和起床时间,如每晚23:00前入睡,早晨7:00起床,假期偏差不超过30分钟,避免“晚上睡不着、早上起不来”的恶性循环。

2.睡前90分钟放松

手机屏幕蓝光会抑制褪黑素的分泌,研究表明,睡前使用手机2小时,褪黑素分泌量下降55.7%,导致入睡延迟30分钟以上。建议减少屏幕使用,尝试冥想、八段锦或温水泡脚来促进入睡。

3.优化睡眠环境

保持卧室黑暗(遮光帘或眼罩)、安静(可借助白噪音)及温度(20-24℃),湿度控制在40-60%,床垫、枕头等寝具舒适柔软。

4.警惕持续情绪困扰

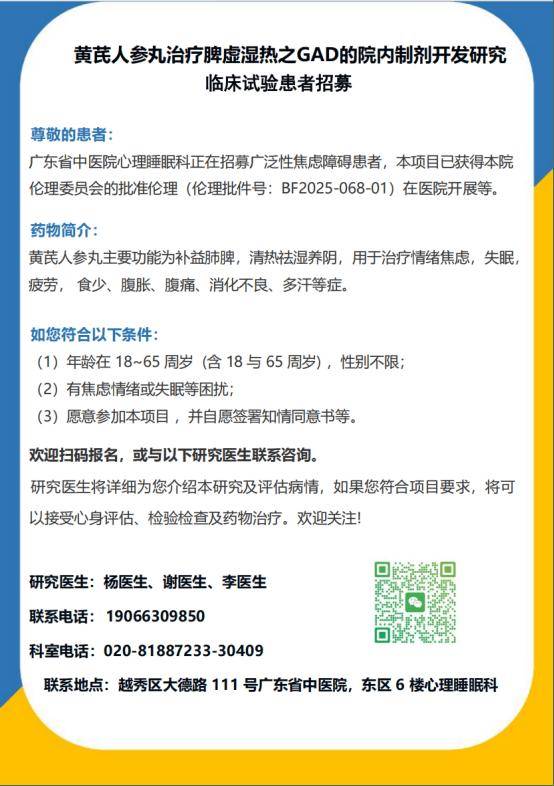

若焦虑、抑郁或失眠持续2周以上,建议及时到心理睡眠科专业评估,获取个性化治疗方案。

睡眠是情绪的“校准器”——充足深度的睡眠能重置大脑情绪回路,提升抗压韧性。今晚起,让我们放下手机,拥抱优质睡眠,为情绪筑起坚实的“防火墙”。

广东省中医院心理睡眠科

广东省中医院心理睡眠专科成立于2005年,诊疗病种全,综合服务能力强,全国影响力大。是国家中医药管理局最早建设的神志病重点专科及学科,系仝小林科技专家研究室、仝小林名中医学术传承工作室主要负责单位。

目前拥有临床医生14人,其中高级职称4人,中级职称4人,专职心理治疗师3人,年门诊近50000人次。

专科实施分级诊疗、心身同治、中西并重、优势互补。主攻失眠、焦虑障碍、抑郁发作、双相情感障碍,青少年、女性情绪障碍及各类心身疾病。

专科重视发挥中医药的治疗优势,开展中药、中医传统疗法(针灸、穴位贴敷、棍针、火熨等)、物理治疗(经颅磁刺激、电子生物反馈等)等多种疗法。

专科积极探索本土化心理治疗,目前开展个体心理治疗及调息、催眠、正念、家庭关系、亲子关系、人际关系、创伤等团体心理治疗。针对青少年、成人情绪障碍、亲子关系异常、婚姻问题、人际关系不良、学习障碍等问题提供对应的心理治疗。

初审 | 张靓雯

审核 | 王军飞

审定 | 陈佳佳