子宫内膜癌前病变和子宫内膜癌的胚系和体细胞突变谱,探索癌变发生的分子机制

本研究探讨了子宫内膜癌前病变(EP)和子宫内膜癌(EC)中的胚系突变与体细胞突变,旨在阐明子宫内膜癌发生发展的分子图景。在子宫内膜癌前病变队列患者(n=205)中,30.14%被检出胚系致病性变异。该队列中最常发生变异的基因是CHEK2、SOS1、NBN和SLX4。在子宫内膜癌队列(n=39)中,20.51%的患者存在胚系致病性变异。对子宫内膜肿瘤组织的体细胞突变分析显示,PTEN、PIK3CA、ARID1A和TP53基因存在频繁变异。值得注意的是,在两个队列中,携带胚系致病性变异的患者与不携带该变异的患者之间,平均年龄无显著差异。研究者观察到,在子宫内膜癌前病变队列中,与遗传性乳腺癌和卵巢癌相关的致病性变异的发生率高于与林奇综合征相关的致病性变异。本研究结果强调了对子宫内膜癌前病变个体进行全面基因检测的重要性,并有助于更深入地理解影响子宫内膜癌发生发展的基因因素。

研究背景

子宫内膜增生(EH)是一种妇科疾病,其特征是子宫内膜腺体和间质成分异常增殖,导致子宫内膜增厚。绝经后女性中该疾病的患病率约为15%,发病高峰出现在60岁年龄段(50-60岁)。子宫内膜增生最主要的临床表现是异常子宫出血。该疾病引发的最重大临床担忧在于其可能进展为子宫内膜癌(EC),尤其是子宫内膜样亚型。

为了优化风险分层并指导治疗干预,已开发出多种子宫内膜增生的分类系统(Sobczuk和Sobczuk对此进行了综述)。当前的共识分类将其分为非典型子宫内膜增生(或良性增生)和典型子宫内膜增生(或子宫内膜上皮内瘤变,EIN)。除患者年龄外,已确定的子宫内膜增生风险因素与子宫内膜癌的风险因素存在重叠,包括肥胖、无对抗的雌激素治疗、他莫昔芬使用、未产和不孕。值得注意的是,子宫内膜上皮内瘤变与子宫内膜癌具有显著的分子特征共性,例如微卫星不稳定性、PAX2失活、PTEN、KRAS和CTNNB1突变。此外,子宫内膜上皮内瘤变在考登综合征和林奇综合征(LS)患者中的发病率更高。

林奇综合征是与子宫内膜癌相关的最常见遗传性综合征。它以常染色体显性方式遗传,由MLH1、MSH2、MSH6、PMS2或EPCAM(林奇综合征相关基因)的胚系突变引起。除EPCAM基因外,其他林奇综合征基因均编码错配修复蛋白,这些蛋白在高度进化保守的DNA修复系统中发挥关键作用。错配修复系统的破坏会导致微卫星不稳定性(MSI),其特征是碱基对错配、插入和缺失,以及蛋白质编码区的移码突变。尽管EPCAM基因编码的蛋白质并不直接参与该通路(因其主要在上皮细胞中表达,功能与细胞黏附和信号传导相关),但其基因位点至关重要,因为其3'端的突变会导致MSH2基因下游17kb区域的表观遗传沉默。林奇综合征相关基因突变被认为是导致子宫内膜癌易感性的最重要基因因素。

遗传性乳腺癌和卵巢癌(HBOC)综合征是导致子宫内膜癌易感性的重要突变亚群。该综合征以常染色体显性方式遗传,主要与其他部位的癌症相关。最常发生突变的肿瘤抑制基因是BRCA1/2和CHEK2,而ATM、PALB2、BRIP1、BARD1、CDH1、NF1、PTEN、RAD51C、RAD51D、STK11和TP53等基因的突变则较为少见。这些基因的蛋白质产物参与DNA损伤应答,通过同源重组调控DNA双链断裂修复的关键过程。遗传性BRCA1/2突变主要与子宫内膜癌的浆液性组织学类型相关;然而,Kral等人发现,在子宫内膜样组织学类型的子宫内膜癌患者以及子宫内膜上皮内瘤变女性中,存在遗传性乳腺癌和卵巢癌相关基因的致病性变异。值得注意的是,与遗传性乳腺癌和卵巢癌相关的子宫内膜癌似乎并不在较年轻年龄发病。

本研究旨在探讨子宫内膜癌前病变女性的胚系突变,重点关注突变基因组的分子基础和影响。鉴于相对于子宫内膜癌而言,这些癌前病变的胚系变异特征研究有限,本研究旨在填补这一重要的知识空白。研究者还计划将这些研究结果与子宫内膜癌患者中检出的胚系突变进行比较,并通过分析子宫内膜癌组织中的体细胞突变来验证这些结果。

研究方法

本回顾性研究包含两个队列:EP队列(n=205)和EC队列(n=39)。EP 队列由经临床确诊为子宫内膜癌前病变的女性组成,具体包括子宫内膜息肉、增生以及伴有异常超声表现的异常子宫出血患者。EC 队列则由经临床和组织病理学确诊为子宫内膜癌的女性构成。EP 队列患者的年龄范围为 20-83 岁,平均年龄为 45.87 岁。EC 队列患者年龄较大,年龄范围为 34-84 岁,平均年龄为 65.20 岁。EC 队列中的大多数肿瘤为子宫内膜样组织学类型(n=37),其余 2 例为透明细胞癌。肿瘤多处于早期阶段:26 例为 IA 期,11 例为 IB 期,2 例为 II 期。所有样本均在 2021 年至 2023 年间收集。从 EP 队列的所有参与者中采集了外周血样本。对于 EC 队列,在手术切除后获取了健康的和肿瘤性的子宫组织样本。

研究结果

胚系突变频率分析:

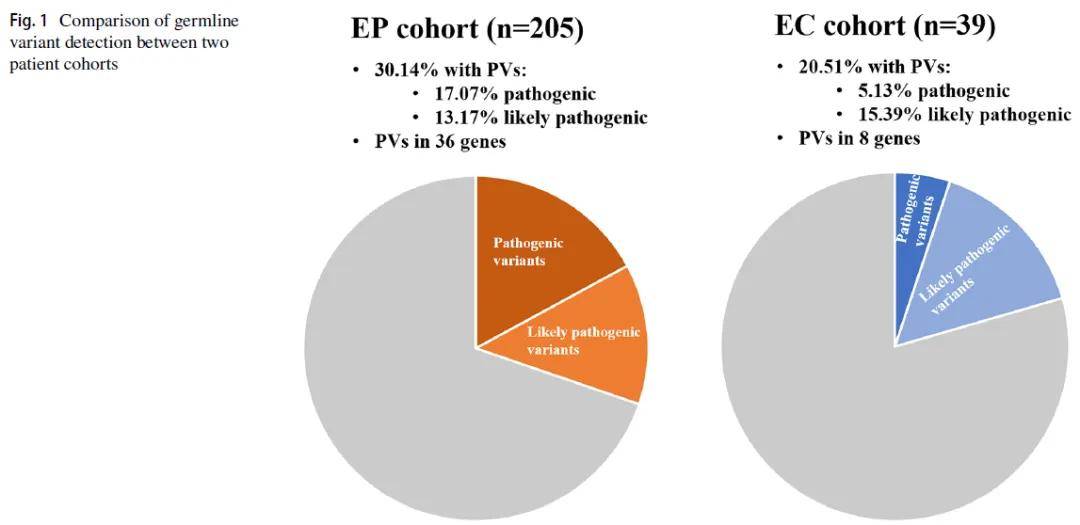

在EP队列中,30.14%的病例检出胚系致病性变异(PVs)。具体而言,该队列中17.07%的患者携带致病性变异,13.17%的患者携带可能致病性变异(图1)。观察到的主要癌前病变为各类子宫内膜增生和子宫内膜息肉。其他已报告的癌前病变(未进一步明确说明)包括子宫内膜增厚和异常子宫出血。携带致病性变异的女性平均年龄为46.03岁(年龄范围21-75岁),而不携带致病性变异的女性平均年龄为45.80岁。

图1

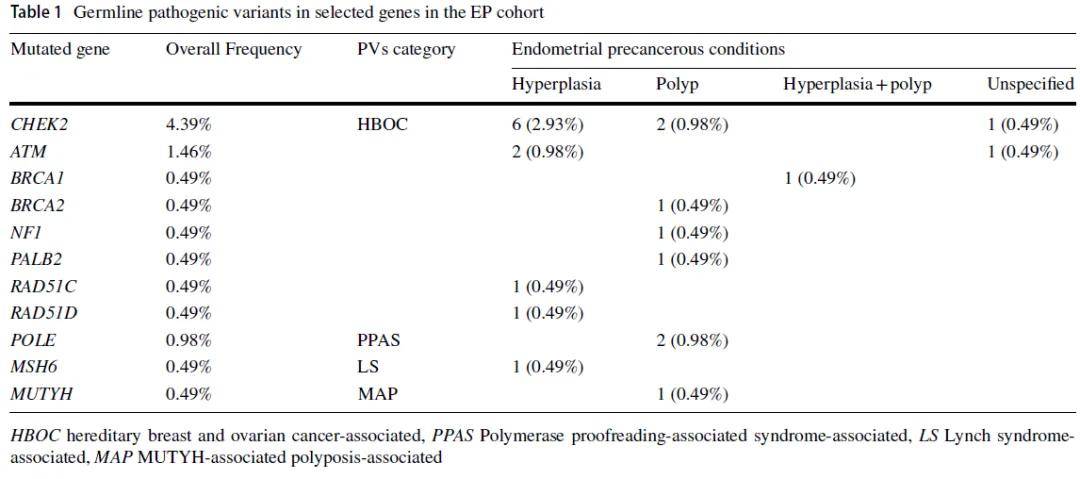

共有36个基因检出致病性变异。EP队列中最常见的致病性变异基因是CHEK2(4.39%)、SOS1(3.41%)、NBN(2.44%)和SLX4(1.95%)。此外,在2名子宫内膜息肉患者中检出POLE基因的致病性变异,在1名子宫内膜增生女性中检出与林奇综合征相关的MSH6基因致病性变异。在EP队列中检出的18个HBOC相关致病性变异中,9个位于CHEK2基因,3个位于ATM基因,BRCA1、BRCA2、NF1、PALB2、RAD51C和RAD51D基因各检出1个(表1)。

表1

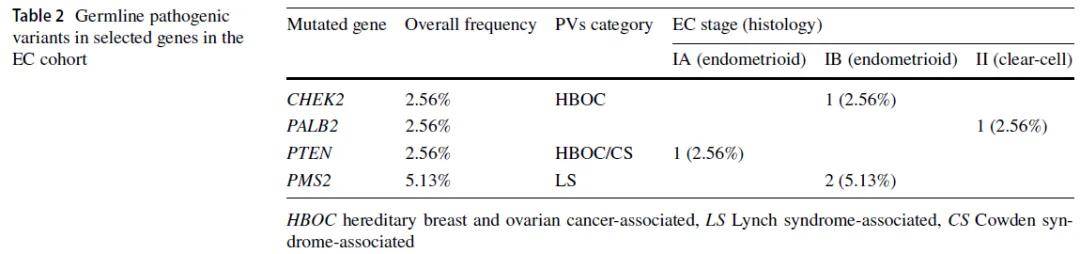

从EC队列的健康组织样本中,共在8个基因中检出致病性变异,分别是PMS2、CHEK2、PALB2、PTEN、ERCC2、NUP93、SLX4和WRAP53。在39名患者中,20.51%的患者至少携带一个被归类为致病性或可能致病性的变异。最常发生突变的基因是PMS2(5.13%),在2例病例中检出致病性变异。所有其他致病性变异均在单个患者中观察到。EC队列中7.69%的患者检出HBOC相关致病性变异(表2)。携带致病性变异的女性平均年龄为62岁(年龄范围45-79岁),而不携带致病性变异的女性平均年龄为66.03岁。两个队列中携带和不携带致病性变异的女性之间,平均年龄均无显著差异。致病性变异检出情况的对比见图1。

表2

肿瘤组织中体细胞突变频率分析:

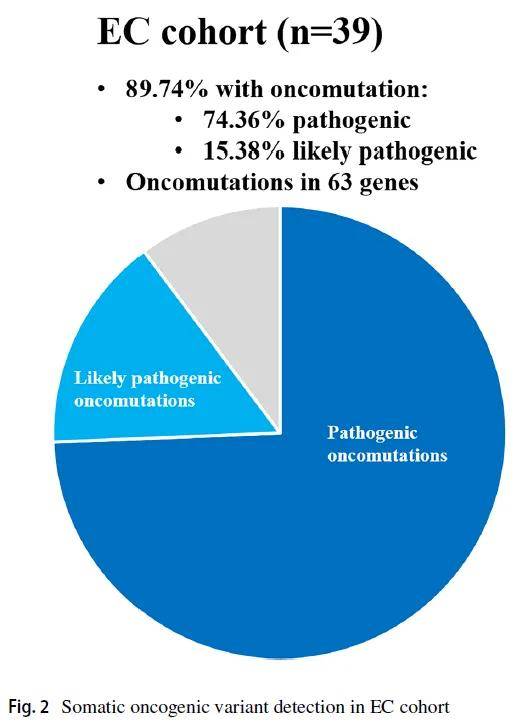

在EC队列患者的肿瘤组织中,63个不同的基因检出体细胞致癌性变异。值得注意的是,89.74%的肿瘤至少携带一个致病性或可能致病性的致癌性变异。最常见的变异基因是PTEN(58.97%)、PIK3CA(33.33%)、ARID1A(20.51%)和TP53(12.82%)。此外,在CTNNB1(5.13%)、POLE(5.13%)、PMS2(5.13%)、MSH2(2.56%)和MSH6(2.56%)基因中也检出具有临床意义的致癌性变异。肿瘤组织中体细胞致癌性变异检出情况的概述见图2。

图2

讨 论

尽管对子宫内膜增生的认识不断加深,但子宫内膜癌前病变(尤其是子宫内膜息肉)的分子特征仍有待深入研究。子宫内膜息肉是一种局限性病变,由上皮(腺体)和间质(富含成纤维细胞)成分组成,常合并子宫内膜增生。虽然子宫内膜息肉通常不被视为EC的直接癌前病变,但其存在是一个重要的风险因素。此外,近期研究表明,子宫内膜息肉中积累了与子宫内膜癌相关的体细胞驱动突变(包括CTNNB1、FGFR2、KRAS、PIK3CA、PIK3R1、ARID1A、MSH2、PTEN和TP53)。而且,息肉中还观察到基因表达谱的改变,特别是Wnt信号通路的失调,该通路在子宫内膜癌中也常被累及。因此,研究者将子宫内膜息肉患者纳入了EP队列。

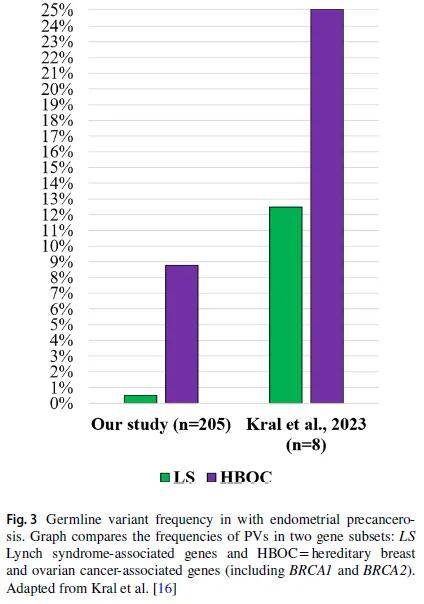

由于相关数据有限,癌前病变中致病性变异的对比分析受到阻碍。在本研究规模更大(就癌前病变的数量和范围而言)的EP队列中,观察到1例子宫内膜增生患者携带林奇综合征相关致病性变异(MSH6基因),这与Kral等人的研究结果一致。MSH6基因的胚系变异会使个体终生患子宫内膜癌的风险达到40-45%。尽管上述研究中包含8例子宫内膜上皮内瘤变患者,但研究者也观察到HBOC相关致病性变异的频率更高,尤其是CHEK2和ATM基因,高于林奇综合征相关致病性变异(表1,图3)。值得注意的是,已知子宫内膜上皮内瘤变与子宫内膜癌具有重叠的分子背景,这可能是除队列规模外,检测到的致病性变异频率更高的原因(图3)。遗憾的是,本研究EP队列中没有关于子宫内膜增生类型的信息。另一方面,研究者在POLE和MUTYH基因中检出了致病性变异,这些基因突变也与子宫内膜癌风险增加相关,但其发生率较低,因此需要更大规模的研究来准确量化其风险。

图3

本研究发现,子宫内膜癌前病变女性中致病性变异的发生率显著,涉及36个基因。值得注意的是,携带致病性变异的女性与不携带该变异的女性平均年龄无显著差异,这表明这些致病性变异未必会导致癌前病变更早出现。同样,正如先前对子宫内膜癌本身的观察结果。

不同研究中子宫内膜癌患者致病性变异的频率存在差异,林奇综合征和HBOC相关基因突变的占比也有所波动。然而,在有家族史或错配修复缺陷的高风险队列中,林奇综合征相关致病性变异占主导。

尽管本研究的子宫内膜癌队列规模相对较小,但观察到林奇综合征相关致病性变异(PMS2基因)的频率为5.13%,与更大规模的队列研究结果相当。此外,这些患者均为I期肿瘤,与先前的研究结果一致。本研究的子宫内膜癌队列中7.69%的患者检出HBOC相关致病性变异,这也与更大规模的研究结果相符。然而,研究者未检出BRCA1/2基因的致病性变异,而其他研究中该基因变异频率更高。值得注意的是,在本研究两个队列中,CHEK2基因的致病性变异最为常见,根据QCI平台的数据,该变异在欧洲人群中的发生率为0.76%。另一方面,PTEN基因的致病性变异可导致考登综合征,即使在不符合该综合征诊断标准的子宫内膜癌患者中也极为罕见(与体细胞突变不同)。然而,携带此类致病性变异的个体患子宫内膜癌的风险较高(约25%)。本研究中,携带致病性变异的子宫内膜癌患者平均年龄略低于不携带该变异的患者(尽管无统计学意义),这可能也与上述HBOC相关致病性变异的发生率有关。此外,两名携带林奇综合征相关致病性变异的患者年龄均超过60岁,这不符合林奇综合征的标准诊断标准。与先前文献一致,本研究中肿瘤的组织学类型并非关键因素,因为林奇综合征和HBOC相关致病性变异在子宫内膜样癌和透明细胞癌患者中均有报道。

已知HBOC和考登综合征均与子宫内膜癌相关,但目前尚无针对子宫内膜癌前病变女性的临床定义指南。此外,林奇综合征患者与子宫内膜增生的相关性较低。因此,需要对子宫内膜癌前病变进行更全面的基因检测,以明确这些致病性变异的重要性。

正如预期,子宫内膜癌患者健康组织中的所有致病性变异在肿瘤组织中均有检出。本研究的子宫内膜癌队列中观察到的体细胞突变频率,在一定程度上与上述数据集中报道的总体突变频率一致。差异可能源于队列规模以及斯洛伐克共和国患者的同质性。值得注意的是,多个基因的突变频率与欧洲血统的子宫内膜癌患者更为接近(PTEN、ARID1A、PIK3RI、TP53、CTCF、KMT2B)。

尽管本研究该部分的方法未能提供基因表达谱和肿瘤淋巴血管浸润程度的数据,但特定体细胞突变的检出使得我们能够根据9个肿瘤的预后意义进行分子亚型分类。2例患者(占队列的5.13%)中存在POLE致癌突变,这与良好的分子亚型相关;而与错配修复缺陷相关的基因突变或CTNNB1致癌突变,则提示中等风险分子谱(12.82%)。在2例患者(5.13%)中观察到,在无并发分类突变的情况下,TP53致癌突变与不良分子风险谱相关。尽管另外28例患者的肿瘤临床分期为I期,但由于可用基因组数据的限制,无法进行分子亚型分类。然而,关键致癌突变的缺失提示这些病例可能为中等风险谱。

本研究为子宫内膜癌前病变和子宫内膜癌中的胚系致病性变异图谱提供了有价值的见解。在癌前病变中检出多种致病性变异(尤其是HBOC相关基因),强调了对高风险个体进行综合基因检测的重要性。此外,通过比较癌前状态和癌变状态的胚系及体细胞突变频率,有助于更深入理解子宫内膜癌的发生发展。未来需要更大规模、地理上更多样化的队列研究来验证这些发现,并进一步阐明胚系变异在子宫内膜癌发病机制中的作用。

参考文献:

Kodada, D., Gergely, L., Krumpolec, P. et al. Multigene Analysis in Women with Precancerous Conditions of The Endometrium and in Patients with Endometrial Carcinoma. Bratisl. Med. J. 126, 1381–1387 (2025). https://doi.org/10.1007/s44411-025-00155-z