原创 解放前一共产特工将被处决,房东送断头饭时悄声道:这饭要仔细吃

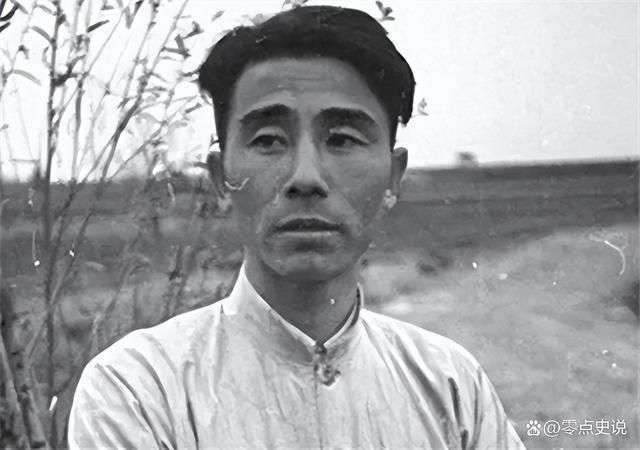

1947年寒冬的某个傍晚,淮安县城的街头依然充满了生气。路边的杂货铺散发着温暖的灯光,街市上人群熙熙攘攘,摊贩们的叫卖声此起彼伏,仿佛整个世界都沉浸在节日般的喧闹中。然而,在这热闹的场景中,一位年轻的侦查员——李凤岐却独自走在人群中,低着头,仿佛与周围的繁华毫不相干。

这次任务对李凤岐而言,不仅仅是一次普通的行动,而是关系到战局命运的关键。他的任务是潜入敌后,获取一份重要情报,虽然过程充满了艰难险阻,但他凭借着过人的智慧和决心,最终成功完成了任务。然而,真正的考验却是在如何安全返回自己的阵地。这一路上,他几乎遭遇了无数次生死考验,每一次都在极度危险的边缘徘徊,犹如走在刀锋之上。

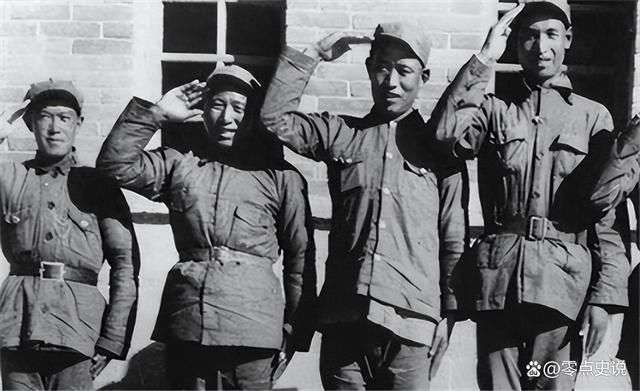

当他回到南马厂村的路上,夜色已经深沉,四周的田野中传来了蛙鸣和虫叫声。那种寂静的氛围让他稍微放松了警惕,认为自己终于可以平安回到阵地。然而,幸运并没有持续太久。忽然,一阵脚步声和轻松的说笑声从身后传来,李凤岐转过头,只见几名身着国民党制服的士兵朝他走来,领头的是当地赫赫有名的地主兼恶霸。

李凤岐的心跳顿时加速,握紧了自己身上的文件。他瞬间意识到,这群人是国民党的“还乡团”,与共产党之间的仇恨早已深植人心,他们对共产党人毫不手软。李凤岐迅速调整了呼吸,努力让自己保持冷静,决定继续向前行走,以避免引起注意。他低下头,拉紧帽檐,尽量掩盖住自己的面容,心中默默祈祷,希望这些人不要认出自己。

就在李凤岐即将与那群人擦肩而过时,其中一名士兵停下了脚步,盯着他看了好一会儿。李凤岐的心几乎跳到嗓子眼,冷汗浸湿了背脊。他强迫自己镇静,努力掩饰内心的紧张。最终,那些人似乎没有察觉到异常,继续走了过去。李凤岐松了一口气,但他知道,今天的这一遭经历,意味着他的生命已经悄然发生了翻天覆地的变化。

此时的淮安县城安静而神秘,冬风带着刺骨的寒意轻轻拂过。街头的灯光闪烁,显得格外朦胧。被还乡团捕获后的李凤岐,神情低沉,心中充满了无尽的担忧和不安,被他们带入了吴必荣的家中。吴家是当地的望族,拥有深厚的背景,而还乡团的人常常在这里得到热情的款待。

在那座寂静的房子里,李凤岐被带进了一间阴暗的房间,四周只有脚步声和偶尔的讥笑声。吴必荣当时正在厨房忙碌,正在为客人准备晚餐,然而他的内心却如同被撕裂一般。看着眼前的情形,他不禁回忆起儿时与李凤岐一同嬉戏的日子,心中满是苦涩和无奈。如今,命运让他们站在了对立的两方,天意弄人,吴必荣心如刀割。

虽然吴必荣的手上握着烹煮美食的锅铲,但他内心的纠结几乎让他难以忍受。他明知道如果贸然帮助李凤岐,自己和家人都将受到严重的连累。尽管如此,他依然无法放下心中的同情与友情,心中挣扎不已。

与此同时,李凤岐被关押在房间里,心情异常低落。外面的欢声笑语和碗筷碰撞的声音不断传来,仿佛提醒他这一切都不是真实的。尽管他感到生命即将走到尽头,但他决定无论如何都不泄露半点情报。每一分钟,他都在思考如何逃脱,如何避免暴露自己手中的机密。

外面的夜色愈发浓重,沉重的气氛如同一把无形的重锤,压得每个人喘不过气来。还乡团的人还在享受着轻松的谈话,丝毫没有意识到李凤岐和吴必荣心中暗潮涌动。就在这时,镇长与几名部下正在密谈。他深知李凤岐的固执和坚韧,即使遭遇极大的折磨,也绝不会透露任何情报。为了避免出现误导性的情报,他提议将李凤岐利用起来,警告那些反抗的联防队。

镇长的提议得到了还乡团领导的认可,他的每一个字都深刻打动了还乡团成员。当这一提议传入李凤岐和吴必荣的耳中时,李凤岐的心中猛然一紧。他感觉到自己生命的威胁更加迫近。吴必荣的心跳也加速了,然而他很快便反应过来,打算采取一种既能救人,又不让自己陷入困境的方法。

他准备了丰盛的美食,想借此机会引开那些还乡团成员的注意。对于那些久经战场的男人来说,美食的诱惑往往比金钱还要强烈。吴必荣端着一碗热腾腾的面条,带着鸡蛋,向看守们表示这是专门为李凤岐准备的。看守们见到这一桌美味,顿时露出了孩子般的笑容,毫不犹豫地接过了食物。

吴必荣趁机将面条送入李凤岐的牢房,李凤岐在看到那碗面时,内心满是感激。尽管他心情复杂,但他也明白这碗面条背后隐藏的深意。当他注意到面条中藏着一枚薄薄的刀片时,他的心跳不禁加速,明白了这一刻的意义。他知道,自己必须冷静,因为这将是他逃脱的唯一机会。

夜色逐渐变得更加深沉,李凤岐在心中做出了决定。他小心翼翼地起身,每一步都充满了小心和警觉。他知道,每一秒钟都可能决定生死。而当他走向那片乱葬岗时,他的心中充满了决心。那片寂静的土地,不仅埋葬着无数无辜的灵魂,也将是他最后的庇护所。

天边渐渐泛起了鱼肚白,李凤岐终于摆脱了眼前的困境,暂时脱离了险境。然而,战斗远未结束,他还必须返回敌工站,完成他的使命。在这一切发生后,他心中感激吴必荣的深情厚谊,也更加坚定了自己肩上的责任和使命。

敌后的岁月,注定充满了苦难和辛酸,但也正是这段岁月,铸就了无数英雄的传说。他们用鲜血和生命在历史的长河中留下了永恒的印记。