原创 远去的飞鹰:抗战时阵亡率最高的兵种,竟是富二代、官二代组成

电视剧《远去的飞鹰》讲述了中国早期空军的历史,基于高志航的真实故事,生动地描绘了中国在抗日战争时期的空中英勇抗战。这些飞行员大多出自上层社会,像张伯苓的儿子张锡祜、林徽因的弟弟林恒,他们的命运充满了英勇和牺牲。在民国时期的中国,飞行员是极为宝贵的资源,而这些飞行员的校训却让他们做出了巨大的牺牲,坚定地去迎战敌人,直至死去。在那个时代,空军是高技术兵种,要求不仅是勇气,更有极高的知识和学识,而飞行员的生命却常常只是为了保卫国家而消逝。

中国空军的起源

中国最早的飞行器出现在1885年的中法战争中,法国使用飞行气球进行侦查。这一技术的出现,在当时并没有引起中国的高度重视,直到1904年的日俄战争后,日本空军的飞行气球技术开始影响中国。当时,张之洞从日本购买了山田牌气球,并将其引进新军,湖北新军在1908年组建了中国的第一支飞行部队,尽管它的主要功能是侦察,而非参与直接战斗。

进入民国后,袁世凯在1913年开办了中国的第一所现代航空学校,但由于他专注于帝制复辟,空军的发展并未得到足够的关注。1920年,直系军阀联合奉系击败了皖系,奉系由此掌握了空军力量,逐渐发展出自己的飞行队伍,并派遣人员赴法、日学习先进的航空技术。到了1928年,奉系空军经过多次重组,已经成为中国当时最大的空军力量之一。

民国空军的艰难成长

1924年,随着国民党逐渐掌握权力,空军的草创工作开始。最初,苏联援助了飞机和训练,而空军司令部也在1926年设立。蒋介石致力于壮大空军,随着南京政府逐步统一全国,空军的规模和训练体系不断扩展,笕桥成为中国空军的主基地。飞行员多来自社会名门望族,他们的学识和背景无疑使他们成为社会精英,但国家战乱不断,他们不得不选择在这场空前的危机中献身,用青春和生命为民族的未来拼搏。

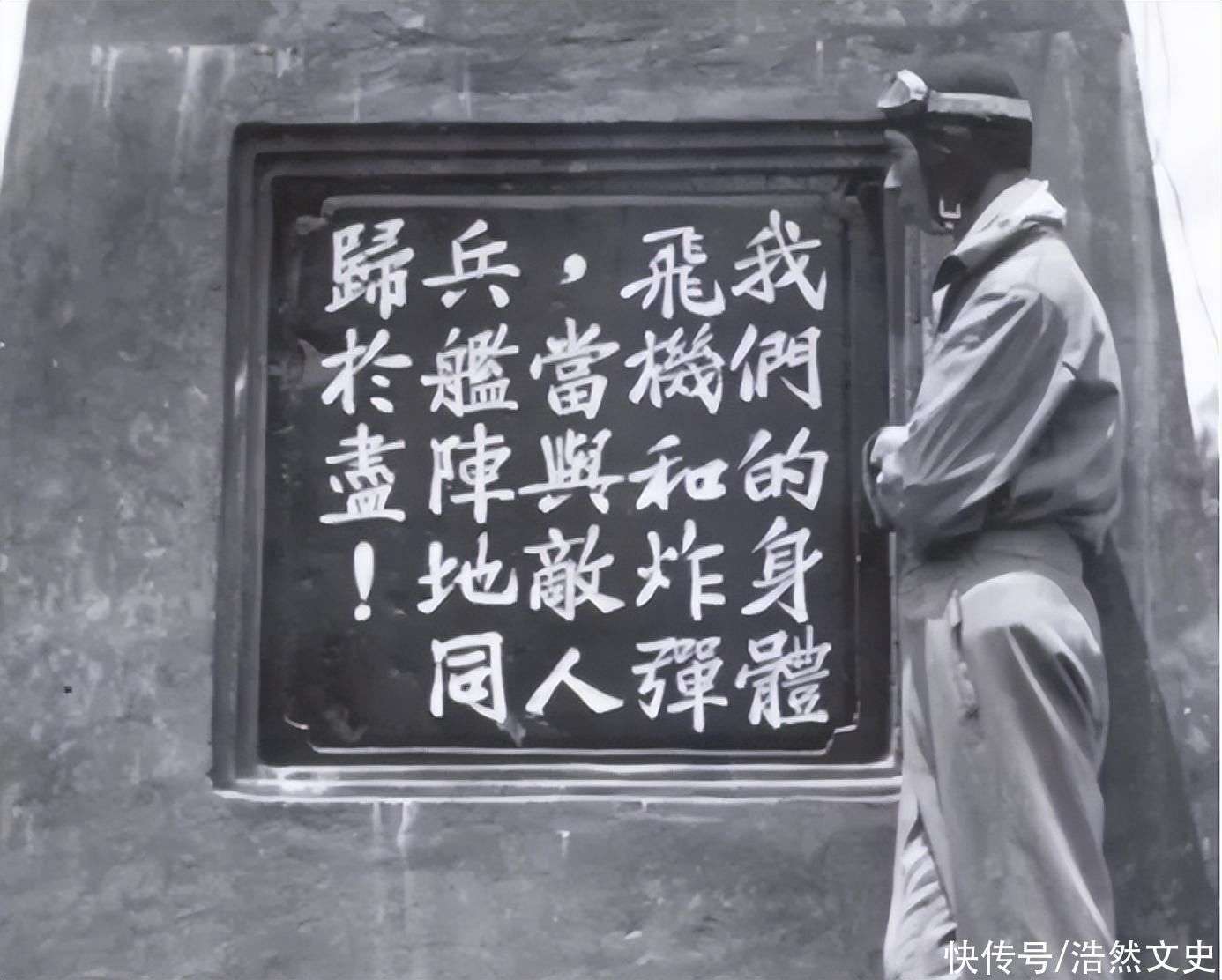

在空军的培养过程中,笕桥的校训直接而深刻,飞行员们的生命几乎注定要与死亡为伍。校歌唱到“民族兴亡责任待吾肩”,校训则更加严苛:“我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽!”这些话语体现了那个时代飞行员的英雄气概和壮烈的牺牲精神。

抗战初期的空中战斗

1937年8月,淞沪会战爆发,中国空军的力量相较日本空军显得极为薄弱。当时,虽然中国仅剩下300架可用飞机,而日本则有约3000架,且技术上远超中国。然而,面对侵略者,中国空军依然毫不畏惧,在敌机空袭下英勇反击。8月14日,中国空军首次展开空战,刘粹刚带领9架“霍克3”式飞机飞抵日本长江舰队,但由于叛徒的泄密,攻击未能成功。然而,次日的“八·一四空战”中,中国空军痛击日本,挫败了敌军空袭杭州的企图。

随后的“八·一五空战”,乐以琴带领一支飞机队成功击落日本10余架飞机,成为中国空军的王牌。然而,随着日本空军实力的不断增强,中国空军的局势愈发严峻,尽管屡次迎战,长三角地区的制空权逐渐失守。直到8月19日,沈崇海为保卫祖国宁死不屈,将飞机撞向敌舰,展现出中国飞行员的壮烈与英勇。

纵深空战与中国空军的壮烈

南京沦陷后,空军的装备逐渐陷入困境。随着大量欧美飞机的消失,苏联成为中国空军的新支援源。1938年2月,日本空军对武汉展开空袭,李桂丹率领的中国空军展开迎战。尽管中国损失了部分飞机,但成功击落了12架日机,表现出了中国空军坚不可摧的决心和勇气。

1938年4月,武汉再遭空袭,这次中国空军以45架飞机迎击日军,击落21架日机,造成了日方巨大损失。这场空战成为抗战中的一次标志性战役,虽然中国付出了巨大的代价,但显示出了中国空军在与敌空中厮杀中的逐步成长。

中国空军的无畏精神

从1937年到1945年,抗日战争中的中国空军付出了巨大的牺牲,但也取得了卓越的战果。在空中,飞行员们一度成为敌人眼中的噩梦,尽管他们的装备落后,经验不足,但他们以顽强的拼搏精神与日军展开殊死搏斗。中国空军在整个抗战期间共击落日机超过1200架,虽然自身也损失了超过1000架飞机,飞行员殉国的数字高达4000余人。然而,这些飞行员大多年轻,年纪多不满24岁,他们中的大部分人自空军学校毕业后便未能活过六个月。

这些充满血性和牺牲精神的飞行员们,成为中国空军最珍贵的财富,他们的英雄事迹铭刻在中国空军的历史上,激励后人不断奋斗,保卫祖国的蓝天。