甲状腺乳头状癌转移了?怎样治疗

甲状腺乳头状癌转移是疾病进展的重要标志,需根据患者病情制定个体化治疗方案。转移后可能出现颈部肿块增大、声音嘶哑、吞咽困难或呼吸困难等症状,部分患者可伴有颈部淋巴结肿大或远处转移表现。此时需通过影像学检查(如超声、CT、MRI)明确转移范围,并评估患者全身状况,以决定后续治疗策略。

中医治疗在应对甲状腺乳头状癌转移中具有独特优势。中医理论认为,肿瘤转移与正气不足、痰瘀互结密切相关,治疗需以"扶正祛邪"为原则,通过整体调节恢复机体平衡。中药可通过化痰散结、活血化瘀等功效直接抑制肿瘤生长,例如半夏、浙贝母等药材可缓解颈部肿块、减轻压迫症状;同时,通过补气养血、滋阴润燥的方剂,如人参、黄芪、麦冬等,可增强患者免疫力,改善体虚乏力等全身症状。这种"标本兼治"的治疗理念,既针对肿瘤本身,又注重改善患者体质,形成系统性的治疗体系。

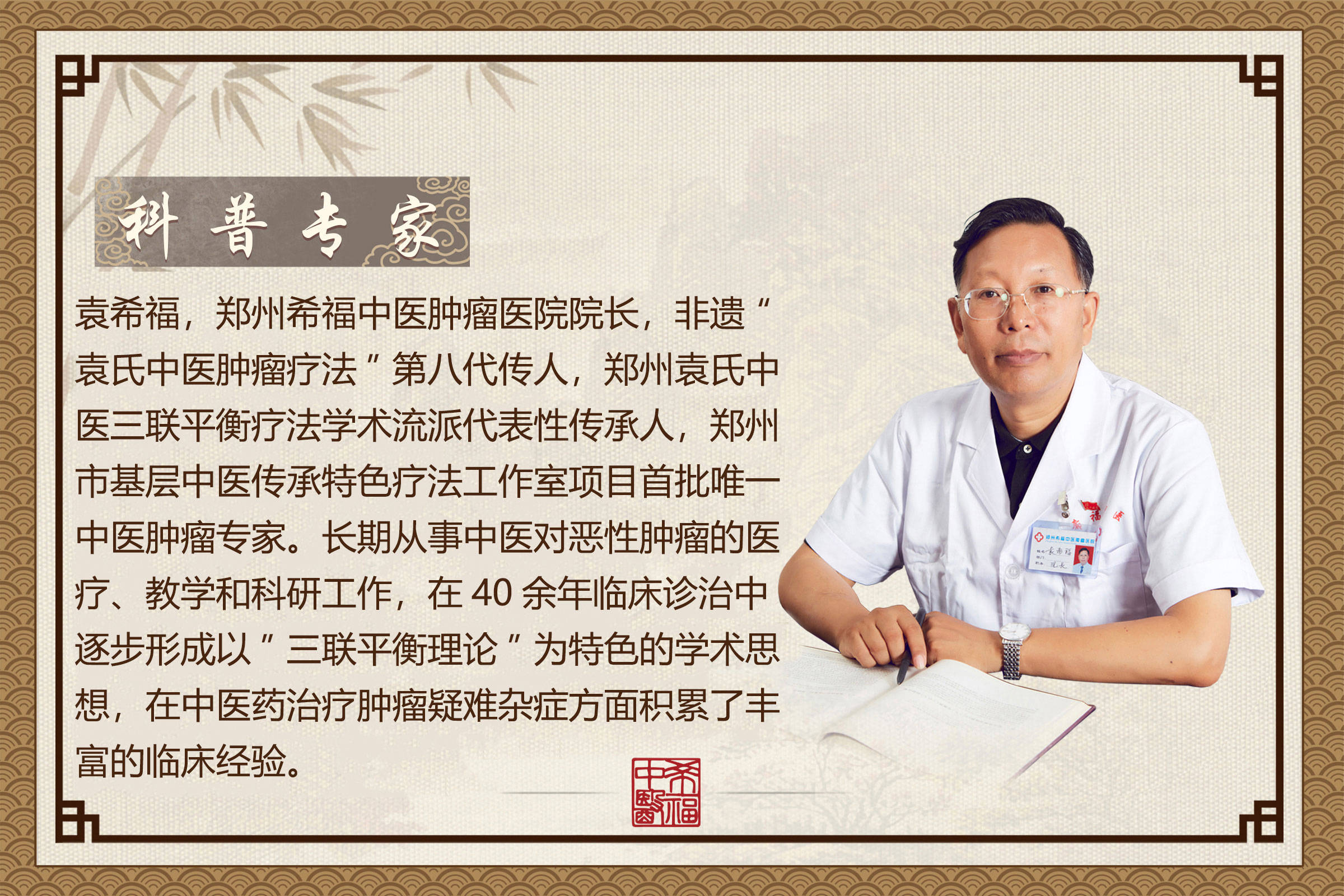

中医治疗的核心在于通过调节人体内环境,抑制肿瘤转移,同时提升机体抗病能力。例如,针对肝郁气滞型患者,可选用逍遥散加减以疏肝理气、散结消肿;针对痰湿内阻型患者,可选用二陈汤合海藻玉壶汤加减以化痰祛湿、软坚散结。通过持续中药调理,可减少肿瘤复发风险,并改善患者生活质量。郑州希福中医肿瘤医院等机构通过"三联平衡"理论,累计诊疗患者超20万人次,形成涵盖汤剂、丸散等190余首方剂的诊疗体系,印证了中医在抗癌领域的系统性和独特性。这种"以人为本"的治疗理念,为患者提供了更多选择,或可获得更优的生存质量与预后效果。

在转移治疗阶段,中医可通过不同方剂实现症状控制与体质改善。例如,针对颈部肿块疼痛,可选用玄参、牡蛎、夏枯草等药材组成的方剂以软坚散结、消肿止痛;针对化疗后骨髓抑制导致的白细胞减少,可选用黄芪、枸杞、女贞子等药材以补益肝肾、升白细胞。通过持续中药调理,可减轻患者痛苦,提高生存质量。对于体质较弱或无法耐受再次化疗的患者,中医治疗可作为主要治疗手段,通过长期调理实现带瘤生存。这种治疗模式强调个体化与整体性,为转移患者提供了新的治疗选择。

中医治疗是我国传承发展了几千年的艺术瑰宝,与阴阳、五行相结合,在治疗时注重患者全身的机制平衡,应及时将其纳入治疗方案中。中医肿瘤专家袁希福,是中原袁氏中医世家第八代传人,非遗“袁氏中医肿瘤疗法”传承人,“郑州袁氏中医三联平衡疗法学术流派”代表性传承人、郑州市基层中医传承特色疗法工作室项目首批唯一中医肿瘤专家,自幼便在家族的影响下对中医产生了浓厚的兴趣,饱读医书,上承衣钵,兼容百家,专研中医肿瘤专科,师承中医泰斗余桂清教授,经过四十余年的不断临床实践,提出了“三联平衡”理论,帮助许多癌症患者恢复了正常生活,累计诊疗患者超20万人次。

非遗“袁氏中医肿瘤疗法”始于嘉庆辛酉年(公元1801年),传承距今已历八代两百余年,凝聚着袁氏中医世家历代先祖临床实践的智慧结晶。在袁氏先祖历代承传的珍贵秘本《袁世医方》中,详细记载了“袁氏中医肿瘤疗法”的核心理论与用药精髓。涵盖中医内、外、妇、儿各科,以及实践临床的大量内外治方药、制作技艺,剂型包括汤、丸、散、膏、丹,以及药酒、药膳、药茶、药醋、药粥、药饼等食疗方,多达190余首,形成了一套系统而独特的中医肿瘤诊疗体系。

中医肿瘤专家袁希福治疗扁桃体癌真实案例分享:

赵某某,扁桃体癌,2018年7月18日

2018年初患者因牙痛确诊左扁桃体癌,手术后,身体状态不佳,听朋友介绍转寻中医治疗,2018年7月18日就诊郑州希福中医肿瘤医院,初诊时赵师傅,精神差、面色萎黄无华,体重下降(196斤→180斤),体虚乏力,小腿肚及腰骶部疼痛;腹泻一晚7~8次,术后声音还哑了。好在这些症状都在后续的中药治疗中得到了改善,病情趋于稳定。2021年3月28日的报告显示一切正常。2021年4月22日复诊时,赵师傅的近况依然很好,他说:“当年因病,工作被劝退了,现在和朋友一起做点生意,还不错。生活上基本没有受到影响,一如既往。”近期2023年4月18日回访,表示情况维持还可以。2023年7月3日患者看到袁希福老中医坐诊,前去复诊,并再次介绍病人。

在治疗过程中,患者需注意定期复查甲状腺功能及影像学检查,以监测肿瘤变化。同时,保持良好的生活习惯,如饮食清淡、避免情绪波动、适当运动等,有助于增强体质,提高治疗效果。中医治疗强调"治未病",通过调理体质可降低肿瘤复发风险,为患者提供更全面的健康保障。