原创 冰雕连幸存者朱彦夫:误食自己的眼球,四肢被截掉,却仍顽强活着

有这样一位钢铁般意志的老兵,他名叫朱彦夫,被誉为中国版的“保尔·柯察金”。很难想象,在那如地狱般残酷的战场上,他是怎样奇迹般地捡回一条性命。他的传奇经历和事迹,令人敬佩与震撼。

朱彦夫于1933年7月诞生在贫瘠的山东沂蒙山区。1947年抗战结束后,中国共产党领导下的山东解放区抓住了日军撤退的空档期,迅速在山东地区建立起多个革命根据地。解放军所到之处,积极宣传“打土豪,分田地”的政策,赢得了沂蒙山区广大农民的支持和拥护。

时机成熟之时,解放军开始大规模征兵扩军。那时朱彦夫只有14岁,还是个青涩少年,但他毫不犹豫地参军,毅然投身于解放军的行列之中。

入伍后不久,朱彦夫便亲历了解放战争时期的两场著名战役——孟良崮战役和举世闻名的淮海战役。尽管年纪尚轻,他并未直接参与前线激烈的战斗,多数时间在后方尽自己微薄之力。然而,他人虽小,志气却极大,参与了近百次战斗,三次立功,多次负伤仍坚守阵地,始终未曾退缩。

1950年2月,朝鲜战争爆发。原本准备复员回家赡养母亲的朱彦夫,听到战争的号角后,义无反顾地奔赴严寒的朝鲜战场。在长津湖争夺250高地的战斗中,他所在的连队冒着零下三十多度的极寒天气,与武装精良的美军两个营展开殊死搏斗。

美军凭借强大的火力和先进装备,几乎每天向朱彦夫驻守的阵地投下数百颗炸弹,山头被炸得凹陷了几十厘米。朱彦夫随手抓起一把泥土,发现上面竟密布着十几块弹片。在这反复激烈的阵地争夺战中,他的战友们一个接一个牺牲,最终250高地上只剩下身负重伤、满身伤痕的朱彦夫孤身一人。

尽管孤军奋战,朱彦夫从未后退半步,也从未屈膝投降。面对敌人的凶猛冲锋,他将三挺机枪装满弹药,不断变换射击位置,死死守住阵地。当他再次给机枪上弹准备继续战斗时,突然几颗手榴弹飞向他所在阵地。

朱彦夫眼疾手快,迅速抓起一颗手榴弹反扔回敌人,又试图抓起另一颗,遗憾的是时间不凑巧,手榴弹就在他周围爆炸。只听“轰隆”一声巨响,眼前一片火光,随即他失去意识,陷入昏迷。

不知过了多久,钻心的疼痛唤醒了朱彦夫。发现自己被厚厚的积雪覆盖,全身冰冷刺骨。他想大声呼救,但声音微弱无力,伸手摸索,却因冻僵失去知觉。忍着剧痛,他用另一只手紧握拳头,反复揉搓眼睛和脸颊,试图恢复些许感觉。

正当他摸索四周时,突然摸到一个异物。当时饥饿又口渴的朱彦夫竟将它吞下,后来他才明白,那竟是自己掉落的左眼球。

人的求生意志远超想象,奄奄一息的朱彦夫凭着顽强的毅力,咬紧牙关,在冰冷的雪地上艰难地挪动身体向前爬行。不知昏迷了多久,也不知爬行了多远,他终于被两名援军发现,立即送往战地救护所接受救治。

因伤势过重,朱彦夫被转回国内,在长春军医大学附属医院先后接受了47次手术,昏迷了整整93天。军队领导特别叮嘱医院倾尽全力救治他,不惜动用最好的药品和最顶尖的技术。凭借顽强的生命力和医护人员的精湛医术,朱彦夫奇迹般地从死亡线上挺了回来。

初醒时,他发现双腿双脚尽皆残废,痛苦和绝望令他一度萌生轻生念头。幸亏护理人员及时发现并苦口婆心劝导。医生对他说:“你的生命是我们用几个月时间、经历千辛万苦,从死神手中夺回来的。你有什么理由不珍惜?如果你放弃自己,别人会怎么看你?”

朱彦夫不是懦夫。他不畏死亡,不惧美军,他是真正经历过尸山血海的硬汉。每当想到这些,他便打消了自杀的念头,开始积极配合治疗,努力恢复身体。

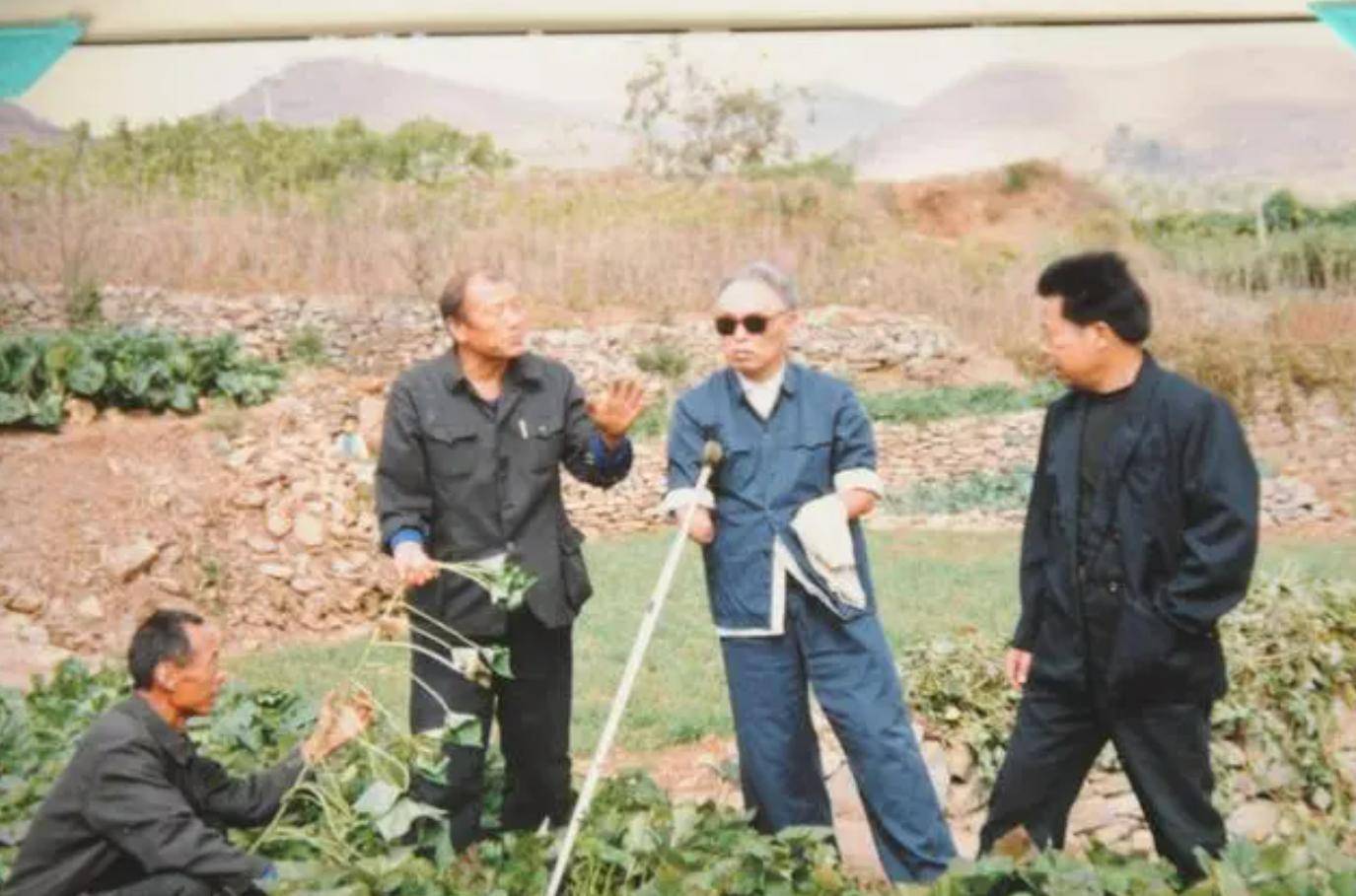

后来,作为特等军人,朱彦夫享受国家优待。但他坚持“宁愿燃烧,也不愿腐烂”的信念,毅然放弃了军队疗养院的舒适生活,返回家乡山东张家泉村。最初几年,他开始尝试自理生活,比如自己吃饭、喝水。之后,他带领乡亲们一起劳动致富,迈向幸福生活的道路。

1996年7月,朱彦夫出版了33万字的自传体小说《极限人生》。时任中央军委副主席迟浩田听闻后,亲自为他作序并题词:“铁骨扬正气,热血书春秋”。朱彦夫的精神,将永远激励着我们,激励着后人奋勇前行。