原创 中国胆囊癌高发,罪魁祸首被揪出!提醒:有3种吃饭习惯,尽早改

刘先生今年45岁,3年前的体检中查出胆囊结石,身体还有慢性胆囊炎的症状,但发作频率很低,他并没有当回事。医生建议他要每年复查,他还觉得医生有点大惊小怪。

直到最近,他身上频繁出现腹部不适才再次去医院复查。此次检查,被诊断为胆囊癌,且病程已经发展到了中晚期,发生了多部位转移,失去了手术治疗的机会。

这让他悔不当初,如果早听医生的定期随访,也许就不会发展至此,但如今说什么都晚了......

一、胆囊癌为何被称为“癌中之王”?

中山大学附属第一医院东院肝胆外科陈保民主治医师表示,胆囊癌被称为“癌王”主要与三个原因相关。

一是胆囊癌早期症状不明显,待症状明显时就医往往病程已经处于中晚期了,此时的治疗手段非常有限;

二是很多胆囊癌早期的患者就会有淋巴结转移,这类患者术后具有较高的复发率;

三是治疗手段有限,胆囊癌缺乏标准靶向治疗、免疫治疗,且胆囊癌本身恶性程度较高,让患者的生存时间大打折扣。

数据显示,我国胆囊癌发病率占同期胆道疾病的0.4~3.8%,在消化道肿瘤里排名地位。虽然发病率不高,但致死率、恶性程度极高,确诊的患者5年生存率不到5%。

二、危险因素众多,这些坏习惯别再忽视!

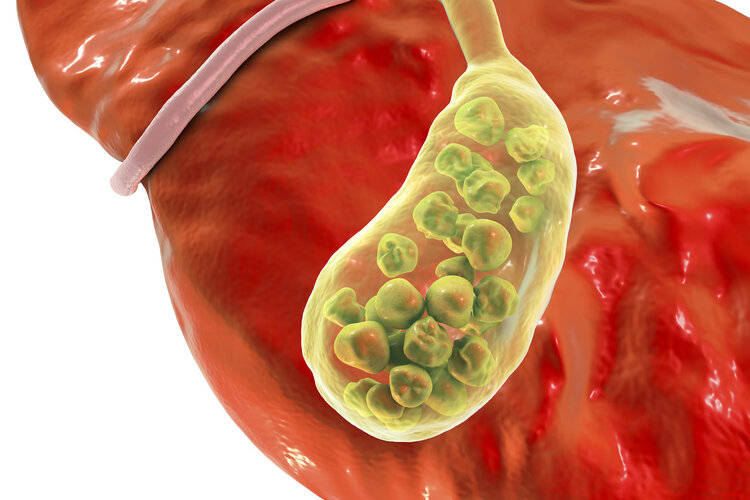

胆囊癌较多发生在60~80岁年龄段的人群身上,其中女性发病率会更高一些。但胆囊癌不是突然发生,与慢性胆囊炎、胆囊结石、胆囊息肉以及胆管炎等反复对胆囊造成刺激相关,也可能与先天性胰胆管汇流异常、胰液反流等因素相关。

身上罹患上述疾病的人一定要高度警惕,尤其是无症状胆囊结石、息肉患者,要每年都复查随访,以免发生恶变还不自知。

胆囊主要的作用就是浓缩、储存胆汁来帮助消化脂肪,它的健康与日常的饮食息息相关。如果你有这3个饮食习惯的话,一定要及时改正。

1、饮食油腻

大量摄入油腻的食物,会对胆囊黏膜细胞造成损伤,容易引起胆囊炎发生。而长期胆囊炎不进行干预,会显著增加细胞恶变的风险,最终容易演变成胆囊癌。

2、不吃早餐

早餐不吃东西的话,胆汁会在胆囊内堆积无法及时排出,时间长了很容易生成结石。且会让胆囊的代谢功能出现紊乱,会进一步增加胆囊癌的发生风险。

3、长期吃素

胆汁的主要作用是协助消化脂肪、脂溶性物质,长期吃素会导致胆囊的收缩反应变得微弱,甚至不收缩。时间长了之后,胆汁内的一些成分会蓄积在胆囊内,给胆囊壁带来不良刺激,引起胆囊结石、息肉发生。

罹患胆囊癌后,较为常见的症状是皮肤黄、消瘦以及腹部出现异常包块。但当这些症状时,往往病程以及发展到中晚期了,此时的治疗难度较大,且预后很差。

所以不能单单只通过症状来判断是否患病,日常还是要注意定期随访进行胆囊超声检查,发现异常及时干预。

三、胆囊切除后,对身体有没有影响?

胆囊是体内重要的脏器之一,但临床上有不少被建议切除胆囊的患者,这是为什么呢?

因为胆囊结石患者出现胆绞痛后,1年内的复发率在70%左右,会给患者带来较大的痛苦。且结石在胆囊内会不断刺激胆囊壁发炎,让胆囊丧失正常功能,还有较大的恶变风险,在这个时候进行保胆治疗意义不大,一般都建议切除以绝后患。

在切除胆囊后,不会对整体生理功能带来大的影响,这是医学界观察追踪近100年得来的结果。

但胆囊毕竟是身体的一部分,切除后还是可能会带来一些潜在的后遗症。

1、反流性胃炎

切除胆囊后体内的胆汁仍然会分泌,但没有胆囊进行浓缩,会对消化功能产生一定影响。在此时如若摄入大量高脂肪的食物,容易出现腹胀、消化不良等症状,还可能因胆汁反流导致反流性胃炎发生。

2、胆囊切除术后综合征

手术治疗不彻底、胆囊管受损或是术后出现功能性紊乱,会让患者出现腹胀、黄疸、恶心呕吐以及高热等症状,这些症状经过对症治疗可缓解。

3、结肠肿瘤

切除胆囊后,患者发生结肠癌的几率会显著增加。因胆囊切除后胆汁无法进行浓缩,胆汁内的次级胆酸含量会显著增加,会给结肠带来不良刺激,增加癌变的风险。

胆囊健康与日常的饮食息息相关,保持好的饮食习惯、定期随访检查,可以很大程度避免胆囊疾病发生。

参考资料:

[1] 《胆囊癌成“癌中之王”背后的真相竟然是...》.医联新媒体.2025-04-11

[2] 《警惕这些症状,防止胆结石“黑化”成胆囊癌!》.厚朴方舟.2021-03-19

[3] 《科普:胆囊切除对身体的影响有多大?》.福建省二院健康管理中心.2017-10-11

未经作者允许授权,禁止转载