高温持续“烤”验,别让“省电”变悲剧!记住“躲补查”三字诀

近日

一则新闻令人揪心

王女士(化姓)因“怕浪费电费”关闭空调

在36℃室内昏迷,体温40℃

送医就诊

确诊为热射病合并糖尿病酮症酸中毒

经6天救治,成功脱险

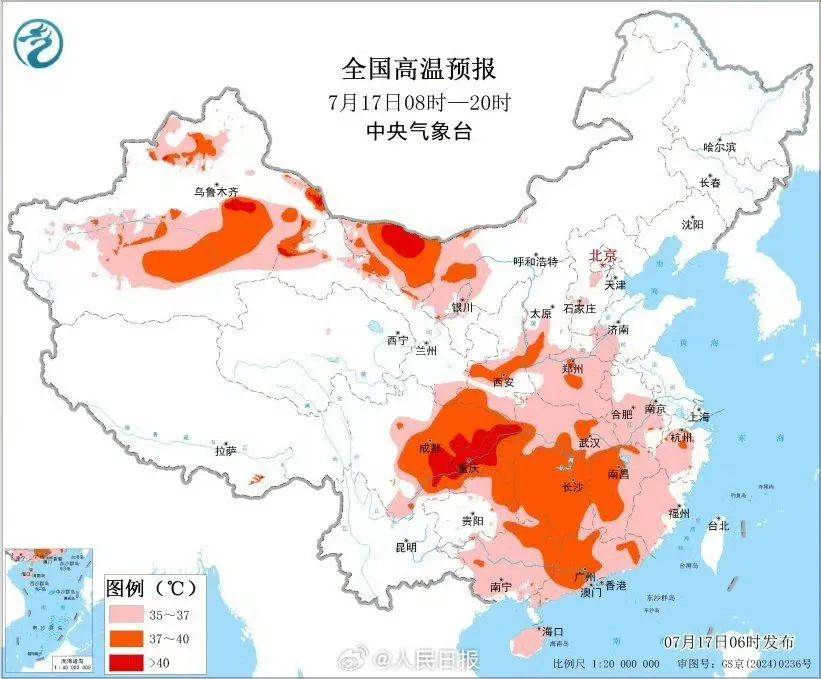

今年以来,多地高温天气屡破极值

还没入伏,就已经火力全开

让人酷暑难耐

连虾都变成了“自来熟”

真是“烤”验十足

的确,高温正在成为一种严肃的健康风险

严重时,真的可能致命

我院知识城院区急诊科负责人谢文锋主治医师提醒

暑期出行,科学防暑是关键

热射病死亡率高,出现以下症状千万别大意

热射病可伤器官,别当普通中暑

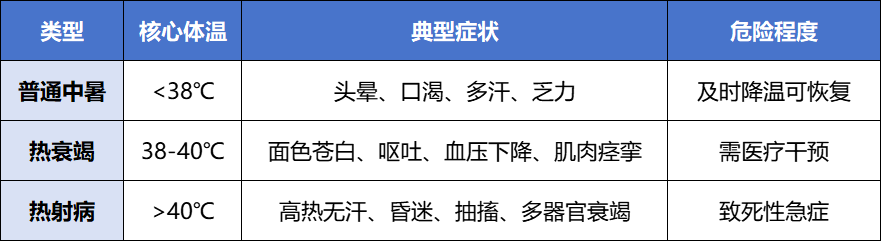

热射病是因暴露于热环境和(或)剧烈运动所致的机体产热与散热失衡,以核心体温升高 > 40°C 和中枢神经系统异常为典型特征,如精神状态改变、抽搐或昏迷,并伴有多器官损伤的可致死性综合征。通俗解释:热射病就是一种在高温环境下,身体无法正常散热,导致体温急剧升高,进而引发一系列严重症状的疾病,就像身体的“散热系统”突然失灵,热量在体内不断堆积,对身体各个器官造成严重损害。

热射病是中暑最严重的类型,不及时救治,将导致不可逆的器官损伤,甚至死亡。虽然不同地区的热射病死亡率不同,但基本在20%~30%。普通中暑、热衰竭和热射病是由轻到重的不同疾病阶段,其中,普通中暑和热衰竭通过早期干预可有效避免进展为危重症。

这4类人需要特别注意!

热射病分为经典型热射病和劳力型热射病,经典型热射病是被动暴露于热环境导致的机体产热与散热失衡,常见于年老、年幼、体弱和有慢性疾病的患者。劳力型热射病常见于健康年轻人(如部队官兵、运动员、消防队员、建筑工人等),在高温高湿环境下进行高强度训练或从事重体力劳动后出现。

高危人群包括:

户外工作者:建筑工人、运动员、部队官兵、快递员等;

老年群体:60%发病时未开空调,温度感知退化;

慢性病患者:高血压、糖尿病等服药影响排汗;

特殊人群:孕产妇(坐月子紧闭门窗)、婴幼儿(密闭车内10分钟致死)。

现场急救这样做,能救命

1. 立即脱离热环境;

2. 快速降温:移至阴凉处,用冰水擦拭全身,腋下/腹股沟放置冰袋,30分钟内将体温降至39℃以下;

3. 气道保护:昏迷者侧卧,清理口腔分泌物,保持呼吸道通畅;

4. 补水:轻者意识清醒的少量饮用含电解质饮料,但需避免大量灌饮引发呕吐;

5. 立即送医:拨打120时明确告知“疑似热射病”,确保救护车携带降温设备。

如何有效预防热射病?

除减少高温暴露、做好防晒与降温以及科学补充水分和电解质外,老人、儿童、孕妇、肥胖者以及患有心脑血管疾病、糖尿病等基础病的人群是热射病高危人群,需格外注意防暑,家人应做好照护,避免其单独在高温环境中活动,同时识别预警信号。

科学防暑“三字诀”,需牢记:

躲:10:00-16:00避免外出,室内空调设26℃;

补:每日饮水2~3L(每20分钟喝150ml淡盐水),避免只喝白水;

查:出现头晕、心慌时立即停止活动,监测体温。

同时,在家里必备防暑包,准备电子体温计、冰袋、口服补液盐和藿香正气水(注意:含酒精,孕妇禁用),做好应急储备。

暑假到了,小伙伴们是不是已经迫不及待准备开启“浪”模式啦?海边、山林、古镇……想想就让人心潮澎湃!

但请注意:无论是旅游还是探亲访友,都免不了在高温下活动,小心热射病“突袭”。快快get防暑秘籍,及时降温、科学防护,让我们平安畅玩,快乐度夏!

遇到疑似热射病,请立即拨打120,启动现场降温并送医治疗!

本文指导专家

急诊科 谢文锋 主治医师

中山六院知识城院区急诊科负责人。

学术任职:广东省药学会第一届急诊药物使用专家委员会常委、广东省器官医学与技术学会重症专业委员会常委、广州市医学会急诊医学分会第十届委员会委员、广东省生物医学工程学会重症分会委员、广东省基层医药学会器官捐献与移植专业委员会委员、广东省医疗行业协会重症医学管理分会委员。

医疗专长:从事急危重症医学24年,擅长急危重症的救治。脓毒症诊治,供体评估及器官维护,中国公民器官捐献及肝肾移植管理等。发表国内外论文多篇,其中SCI论文6篇,以副主编身份参与编写专著5部。

责任编辑:刘山青、罗炜

初审:戴希安

审核:简文杨、乐虞莹

终审:李文敏

审定发布:李汉荣

内容来源:中山六院