原创 清朝是有罪的,别被光鲜亮丽的影视骗了,带来的灾难超出你的想象

近代中国的落后,究竟是怎么发生的?清朝的衰败为何如此迅速?尽管清朝时期出现了像康熙、雍正这样的英明帝王,致力于国家治理,但他们的精力更多地集中在如何压制汉人,而非如何培养百姓。虽然他们励精图治,但始终未能触及“养育天下”的本质——这个国家最根本的力量是普通百姓的智慧与创造力,而这些却未能得到应有的尊重和培养。

明朝的政权与社会结构,才是真正体现了“汉人自治”的典范。王阳明的心学成为一代学术高峰,文官海瑞死谏表忠,像张居正这样虽然较为冷门,但却是不可忽视的政治家。尽管当时皇帝有时并不那么出色,但整个士大夫阶层的思想和文化依然兴盛,汉族朝廷呈现一种独特的文化氛围。这是一个“家天下”,无论内部如何争斗,仍可容忍其存在。汉人执掌政权,百姓有了为自己发声的空间,社会保持一定的活力。

然而,崇祯十七年(清顺治元年,1644年),清军迅速攻破山海关,吴三桂投降并与清军联手,李自成的起义军难以抵挡,最终撤退。山海关的大门洞开,清军如洪水般涌入中原。同年十月,清朝定都北京,并开始逐步控制全国。这一转变让一个异族政权如何统治如此庞大的汉人群体成为了关键课题。多尔衮、康熙、雍正父子深知,自己并非“正统”,骨子里对汉人始终心存忌惮,甚至害怕汉人反叛,便不得不使尽浑身解数来控制这一庞大群体。

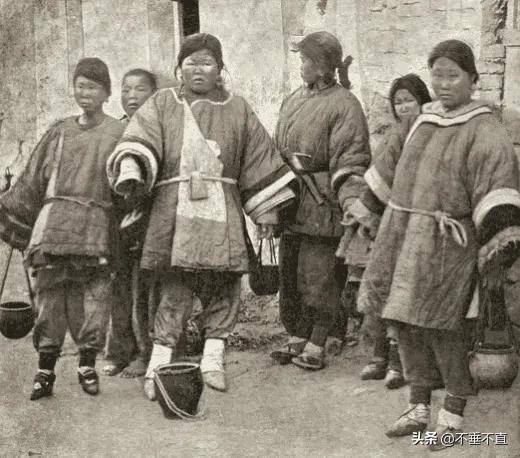

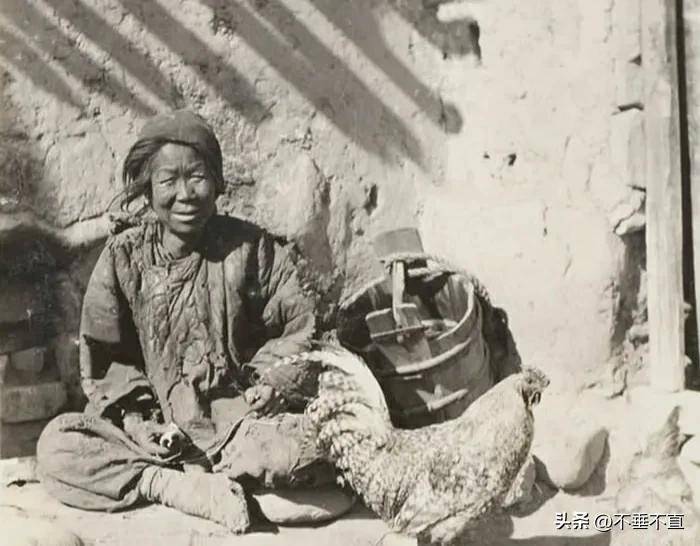

物资控制: 其中最直接的手段是通过对土地和资源的控制。在清朝贵族眼中,民众的温饱就是一把双刃剑。正如古话所说,“养士如饲鹰,饱则飞去,饥则噬主”。清朝统治者深知,如果百姓始终处于温饱线以下,便无法过上安逸的生活,从而专注于反抗朝廷。通过让百姓处于贫困状态,他们将对政治失去兴趣,变得只能为生存奔波。而朝廷拥有大量资源,能够随时掌控这些资源的分配,决定百姓的生死。只要掌握了控制的力量,皇帝便成为了权力的象征,而百姓则沦为无力反抗的对象。这种治理方式类似于剥削,百姓非但不是“天子子民”,更像是无情剥夺的对象,处境如同被暴力侵占的土地。

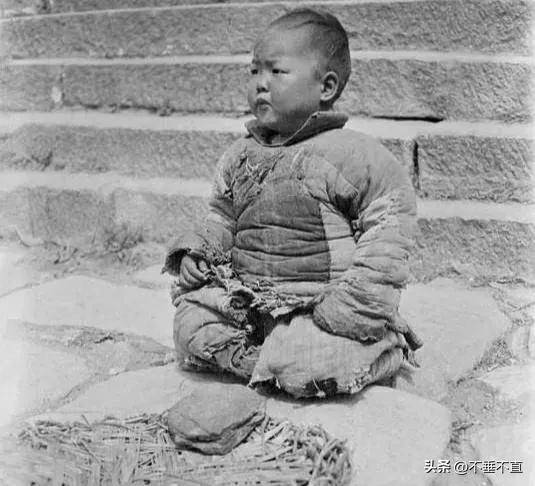

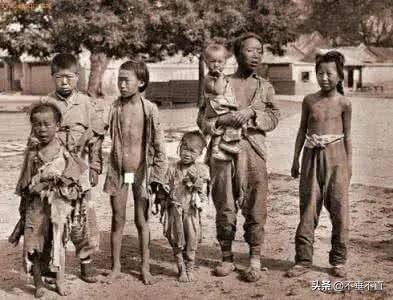

思想文化控制: 与物质上的压迫并行,清朝对思想的控制也异常严苛。最具代表性的是“文字狱”,还有令人生畏的“八股取士”和对女性的三寸金莲等压制措施。这些举措让民众无法自由思考,任何敢于公开发表意见的行为都将受到严厉打压。从清朝入关到太平天国起义,甚至直到清朝灭亡,整个清朝朝廷的文官几乎没有敢有独立思想的余地。雍正时期更是达到了控制思想的巅峰,连大臣在家里的私人谈话内容都能被他得知,人人活在巨大的恐惧中。到了清朝末期,天下的书院稀少,百姓识字的比例低得可怜,衣着破旧,形象萎靡,几乎不识字的社会风气深刻影响了国家的文明进步。此时的中国与世界的科技和文明差距越拉越大,这样的国家根本没有能力进行科技创新。正如我们今天看到的,经过近代的改革与变革,中国才慢慢恢复了作为一个文明古国的面貌。

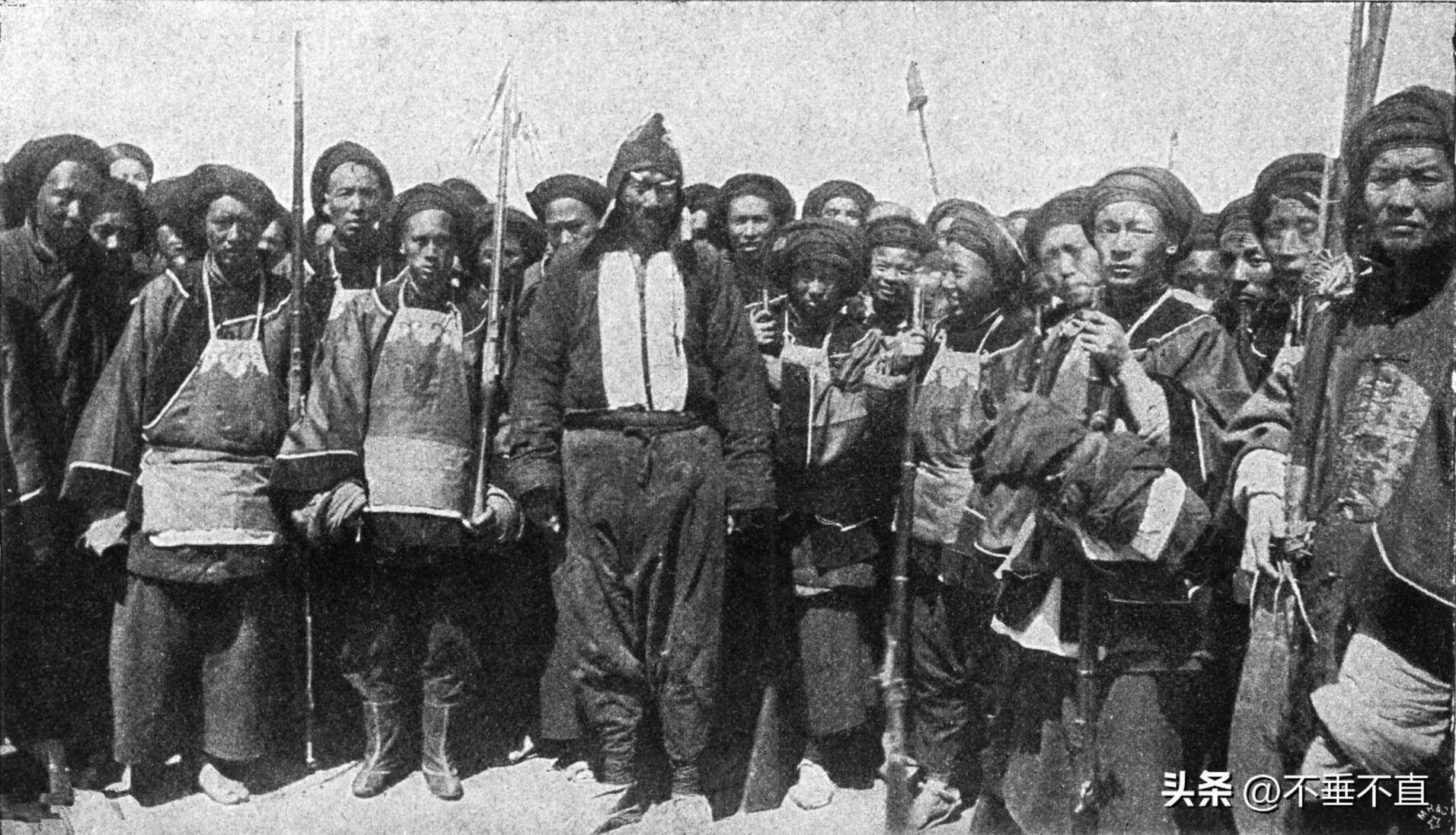

政治军事控制: 清朝上层的防线不仅仅对付了内部的反叛者,更对外部的威胁保持警惕。乾隆时期,英国使臣马戛尔尼带来了先进的工业武器,但乾隆帝拒绝接受,并深怕这些武器在中国流行,因为这可能带来汉人的反叛。史学家认为乾隆愚昧,但其实清朝上层的防备重点并非洋人,而是对汉人的防范。这一政策直到太平天国起义时才被迫改变。那时,因长时间偏袒八旗子弟,军队缺乏实战经验,朝廷终于被迫依赖汉人曾国藩来组建湘军。通过湘军的崛起,汉族在朝廷的地位逐步提升,逐渐能够发表自己的声音,并在政治上开始扭转局面。曾国藩不仅为清朝维持了政权,还大力推动了经济和文化的复兴,甚至在后来的历史中,湘军的影响力逐渐与满族分庭抗礼。李鸿章继承了曾国藩的遗志,领导淮军稳定朝政,最终使汉族的力量在清朝朝廷中逐渐占据一席之地。

然而,清朝的闭关锁国政策导致了与外界的隔绝,这一政策是其衰败的关键。最可怕的是慈禧太后凭借自己卓越的政治手腕延续了清朝半个世纪,却也让国家陷入了深渊。她所推行的保守政策使得中国错失了工业化的机会,直到西方列强通过工业革命取得了压倒性优势。李鸿章的悲叹“中国遇到了三千年未有之强敌”道出了中国在当时的困境。面对西方列强的压迫,清朝的抵抗显得力不从心。

清朝的罪责与中国的未来: 清朝统治下的中国,百姓在压迫中活得苦不堪言,士大夫阶层在高压中丧失了精神自由,国家缺乏创新和进步。直到孙中山推翻了这个腐败的政权,毛泽东带领人民走向了崭新的时代,中国才开始逐步恢复往日的尊严。今日中国,依旧在外部势力的威胁下小心行事,但凭借着不懈努力,我们走上了独立自主的道路,重新找回了民族的尊严和自信。