原创 胆固醇每升高1mmol/L,中风风险增加25%,心血管死亡风险飙升35%

你是否知道,全球每3人中就有1人患有高胆固醇血症?在中国,这一比例正以每年3%的速度增长,其中近80%的人浑然不觉。高胆固醇血症看似“无害”,却像一颗定时炸弹,悄然引发心脏病、中风、动脉硬化等致命疾病。数据显示,胆固醇每升高1mmol/L,中风风险增加25%,心血管死亡风险飙升35%!

什么是高胆固醇血症?

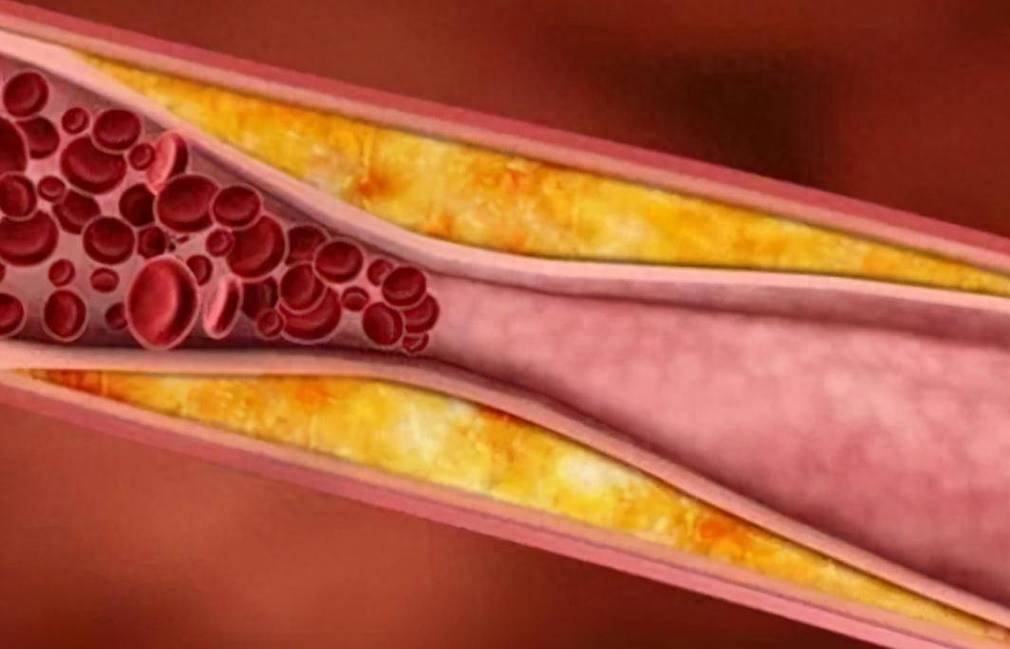

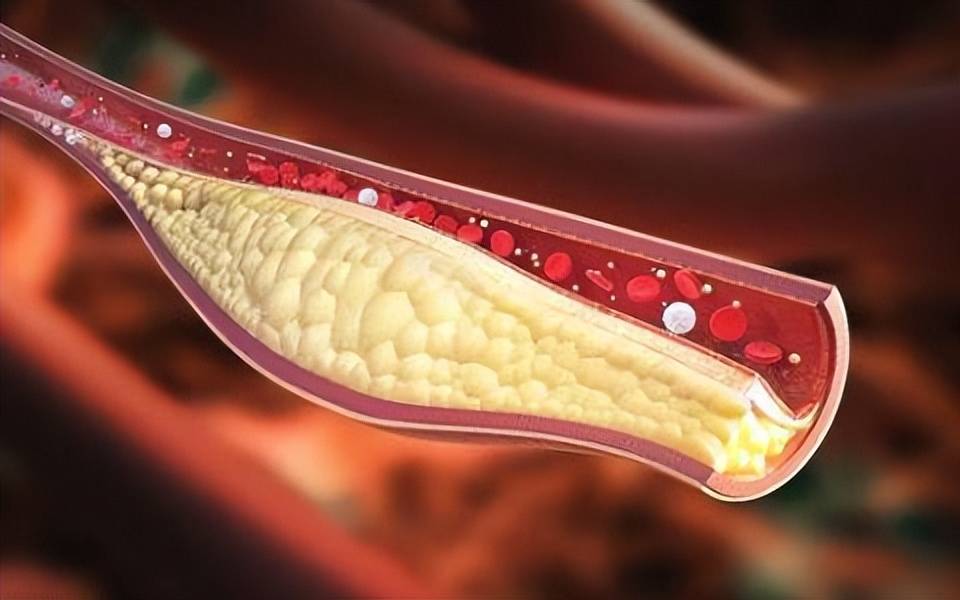

高胆固醇血症是指血液中总胆固醇(TC)或低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C,即“坏胆固醇”)水平异常升高的状态。当胆固醇在血管壁上沉积形成斑块时,动脉会逐渐变窄、变硬,最终导致供血不足,甚至引发急性心肌梗死或中风。

认知误区破除:

"瘦子不会高胆固醇"——内脏脂肪超标者同样高危

"化验单没箭头就安全"——冠心病患者应控制LDL-C<1.8mmol/L

"吃素就能降胆固醇"——肝脏合成占80%,饮食调控需科学

高胆固醇血症的“幕后黑手”:你可能每天都在接触

高胆固醇血症并非一朝一夕形成,而是多种因素长期作用的结果。了解这些“危险源”,是预防的关键。

1. 饮食不当:餐桌上的“胆固醇陷阱”

高脂肪、高胆固醇食物:动物内脏(如肝脏、脑髓)、蛋黄、肥肉、奶油等是胆固醇的主要来源。

反式脂肪酸:烘焙食品、油炸食品、人造黄油中的反式脂肪酸会显著升高“坏胆固醇”(LDL-C),降低“好胆固醇”(HDL-C)。

精制碳水化合物:甜点、白面包等食物会刺激肝脏合成更多胆固醇。

2. 不良生活习惯:日常中的“血管杀手”

久坐不动:缺乏运动会导致胆固醇代谢减缓,增加血液黏稠度。

吸烟与酗酒:烟草中的尼古丁和酒精会损伤血管内皮,加速动脉硬化。

肥胖与压力:体重超标和长期精神紧张会扰乱胆固醇平衡。

3. 遗传因素:家族性高胆固醇血症的“先天劣势”

家族性高胆固醇血症(FH)是一种遗传性疾病,患者体内“坏胆固醇”水平是常人的2-6倍。这类人群在儿童期就可能出现黄色瘤(皮肤脂肪沉积),20岁前就可能因动脉硬化猝死。

4. 其他疾病的影响

糖尿病、甲状腺功能减退、肾病综合征等疾病会间接导致胆固醇升高。

高胆固醇血症的“红色警报”:身体发出的求救信号

大多数高胆固醇患者没有明显症状,但以下信号可能提示问题:

1. 黄色瘤:眼睑、手部、膝盖等部位出现黄色肿块。

2. 头晕、胸闷:胆固醇斑块压迫血管,导致供血不足。

3. 肢体麻木:脑动脉硬化可能引发短暂性脑缺血发作(TIA)。

4. 冠心病家族史:若直系亲属有早发心脏病史,需警惕遗传风险。

关键数据:一项研究发现,80%的高胆固醇患者在首次出现症状时已存在严重动脉粥样硬化!

如何检测高胆固醇血症?一招识别“危险值”

体检是发现高胆固醇血症的“金钥匙”。以下指标需重点关注:

1. 总胆固醇(TC):正常<5.2 mmol/L,>5.7 mmol/L为高危。

2. 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C):理想值<2.6 mmol/L,>3.4 mmol/L需干预。

3. 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):男性>1.0 mmol/L,女性>1.3 mmol/L为保护性指标。

专家建议:40岁以上人群每年体检一次,有家族史者应从20岁开始监测。

高胆固醇血症如何预防:从生活方式到药物的全面攻略

1. 饮食革命:吃出“清血管”

减少“坏胆固醇”摄入:每日胆固醇摄入量<300mg(鸡蛋每天不超过1个,动物内脏每月不超过1次)。

用橄榄油、亚麻籽油替代黄油和猪油。

增加“好胆固醇”来源:富含Omega-3脂肪酸的食物:深海鱼(三文鱼、鲭鱼)、坚果(核桃、杏仁)。

可溶性膳食纤维:燕麦、豆类、苹果、魔芋。

神奇食材推荐:苦菜:连云港灌南苦菜含植物碱,可促进胆固醇代谢。

红糖+苦菜汤:传统食疗方,有助于改善胆囊功能。

2. 运动处方:激活身体的“清道夫”

每周150分钟中等强度有氧运动:快走、游泳、骑自行车。

力量训练:每周2-3次抗阻训练(如哑铃、弹力带),提高基础代谢率。

小贴士:饭后散步15分钟,比久坐能多消耗10%的胆固醇。

3. 戒烟限酒:为血管“松绑”

吸烟者戒烟1年后,LDL-C可降低30%。

酒精摄入量男性<25克/天,女性<15克/天。

4. 药物干预:科学控制“危险值”

他汀类药物(如阿托伐他汀):首选药物,可降低LDL-C达50%。

联合用药:他汀+依折麦布(抑制肠道胆固醇吸收)或PCSK9抑制剂(新型靶向药物),效果更佳。

5. 家族性高胆固醇血症的特殊管理

基因检测+级联筛查:确诊后需对直系亲属进行筛查。

强化治疗:他汀+PCSK9抑制剂+脂蛋白血浆置换,可显著延长寿命。

预防并发症

高胆固醇血症的最终目标不仅是降低数值,更是预防心脏病、中风等并发症。以下措施需贯穿一生:

1. 定期复查:每3-6个月监测血脂、肝肾功能。

2. 控制“三高”联动:高血压、糖尿病患者需同步管理。

3. 心理调适:压力管理可通过冥想、瑜伽缓解。

4. 紧急预案:若出现胸痛、头晕等症状,立即就医!

血管健康不是选择题,而是必答题。记住这些生命密码:3.4(LDL-C警戒线)、1.8(冠心病患者目标值)、5:2(每周运动频率)。当血管内皮开始老化(正常35岁后每年下降1%),科学管理能让血管"年龄"比实际年轻20岁。