原创 上海解放,荣毅仁请吃饭,大伙犯嘀咕不愿去,陈毅:胆大的跟我去

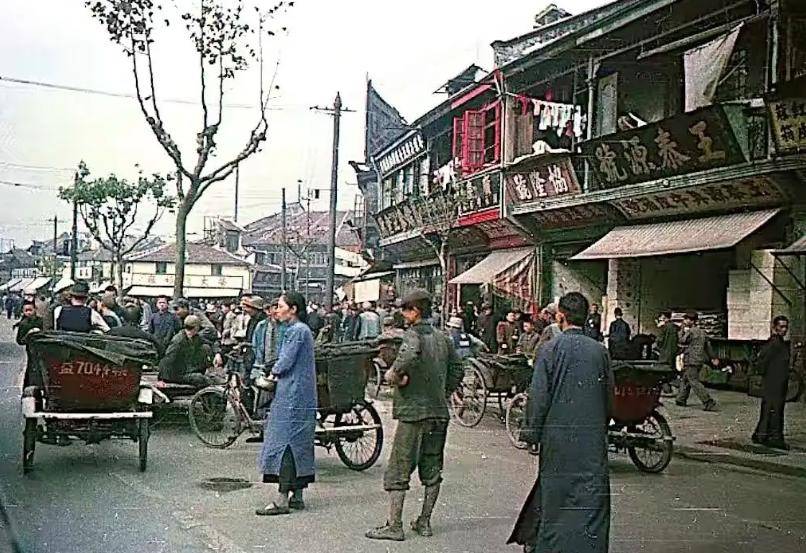

1949年5月27日,上海迎来了历史性的解放。

仅仅一天之后,上海市人民政府正式成立,陈毅被任命为首任市长。

那个时候,陈毅的工作几乎忙得让人难以想象。然而,尽管他身处如此忙碌的局面中,陈老总还是挤出时间与他的老部下们召开了一次小型会议。此次会议的主题看似简单,但却引发了热烈的讨论——是否应当去赴一个饭局。

与会者之间的意见分歧,有人支持去,有人反对,争论激烈。众所周知,陈毅一直以果断洒脱的办事风格著称,这种风格也深深影响了华东野战军的将领们。但为何这次,他们对一个饭局竟然如此犹豫呢?

答案其实很简单。此次邀请陈毅赴宴的是上海工商界的几位重量级人物,其中最具代表性的是荣毅仁——上海荣氏家族的现任家主。荣家曾以其强大的商业帝国闻名,特别是在30年代,荣家就曾自豪地宣布:“如今的中国人,有一半是穿我的、吃我的。”他们敢如此言辞自信,是因为荣家不仅是“面粉大王”,也是“纱布大王”。

按理说,面对这样尊贵的邀请,陈毅应该爽快答应。然而,许多部下心中充满疑虑——这些商业巨头会不会借此机会向我们施压?他们会不会通过“糖衣炮弹”来诱惑我们,甚至试图向我们施加政治影响?我们作为解放军,与这些资本家接触,是否会引起不良影响?

经过一番激烈的讨论,大家最终认为,必须由陈毅亲自做决定。陈老总会如何选择呢?而荣毅仁为何在这个关键时刻向他发出邀请呢?多年后,荣毅仁回忆起这次会议,仍记忆犹新。

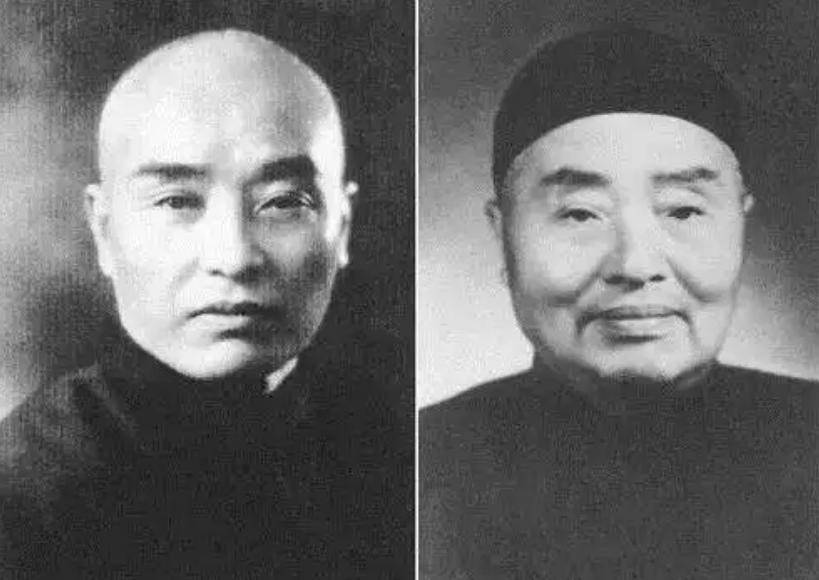

要了解荣毅仁的决定,我们首先得了解荣家家族的背景。荣毅仁的父亲荣德生和他的叔叔荣宗敬,两兄弟背着行囊从无锡出发,闯入上海的商界,凭借着聪明才智和顽强拼搏,最终成为了业界赫赫有名的实业家。

荣宗敬性格外向、精明果断,总是穿着讲究的西装,言行举止颇具派头;而荣德生则更为稳重温和,常穿长袍马褂,给人一种传统乡绅的气质。两兄弟虽性格各异,却能互补,共同打造了荣氏家族的商业帝国。他们的慈善事业也相当广泛,捐款办学、救济灾民,赢得了商界的尊重和社会的认可。

然而,随着时间的推移,荣家也经历了不少风雨。在1934年,荣宗敬为保护家族的商业利益,曾直接致函蒋介石,质疑国民政府对民营实业的打压,表达了他们对当时政府的强烈不满。面对国民党的压迫,荣家一度陷入困境。

在抗战期间,尤其是淞沪会战之后,上海的工厂遭到日军的严重破坏,荣家不得不面对更加严峻的局面。虽然日军曾试图通过荣宗敬的影响力来促使荣家倒戈,但他坚决拒绝了这一请求,坚守民族立场。面对日本的威胁,荣宗敬毅然选择了离开上海,最终在香港安度余生。

荣家在战争中的坚持,尽管付出了巨大的代价,却也赢得了许多人的尊重。然而,荣宗敬的突然去世,对整个家族来说无疑是一次重创。最终,在荣德生的坚持下,荣家得以继续在商界生存下去,尽管家族的财富和势力已不复往昔。

1949年5月,当解放军即将进入上海时,荣德生深感犹豫。在家族成员的建议下,他最终决定留下,但也让自己的儿子荣毅仁带领家族继续承担荣家的责任。

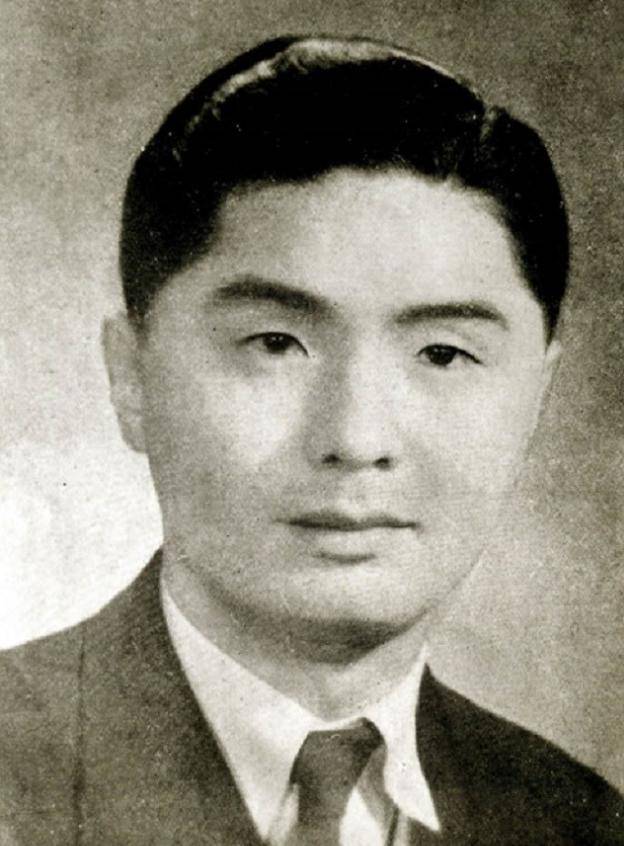

荣毅仁自小深得父亲宠爱,并且在商界早早便展示出非凡的才华。在父亲的影响下,荣毅仁并不沉迷于社交场合,而是更多地参与家族企业的经营管理。即便如此,荣毅仁面对着一个巨大的挑战:一方面,他需要承担起荣家在上海的未来,另一方面,他还要在父亲的期望下,证明自己留下的决定是正确的。

就在解放军进入上海前夕,荣毅仁经历了一个充满动荡的夜晚,他守在家中,焦急地等待着最新的消息。翌日清晨,他终于从一名厂长那里得知解放军已经进入上海。荣毅仁亲自驾车到街头,看到解放军士兵们在街头熟睡,心中充满了敬意。

而这时,荣毅仁接到一份邀请函,邀请他参加由新任市长陈毅主持的座谈会。这是他第一次见到陈毅,陈毅的朴素形象与他身上散发的军人气质深深吸引了荣毅仁。当时的陈毅身穿简单的布军装,脚穿布鞋,完全没有任何官场作风,让荣毅仁感到非常亲切。

会议后,荣毅仁深感自己和家族的选择是对的。几天后,他决定邀请陈毅到家中吃饭。这一决定出乎许多人的预料,但却深刻体现了荣毅仁的传统文化理念:人际关系的重要性不在于奢华的酒席,而在于真诚的情谊。

当天,陈毅如约来到荣家,席位被摆在院中的枫树下,餐桌上并没有什么奢华的菜肴,而是简单的便饭。两位昔日不同世界的人,心无旁骛地聊起了梅兰芳、聊起了“蟹黄包子”,甚至连家庭琐事也融入了谈话。

在饭局上,陈毅问起了荣毅仁父亲的情况,这让荣毅仁非常感动。陈毅非常关心荣德生,因为他了解这位老实业家的忠诚与坚守,也知道他一生致力于实业救国的伟大抱负。

这场饭局虽然简单,但对于荣毅仁来说,意义非凡。通过这次接触,他更加确信了自己留在上海的决定是正确的。此后,荣毅仁在上海继续为家族事业努力,为新中国的建设贡献了巨大的力量。

多年以后,荣毅仁不仅成为了中国知名的民族企业家,也成了国家的重要人物。而他与陈毅之间的友谊,也成为了那个时代最具象征意义的政治与商业融合的故事之一。