原创 胰腺炎并非不吭不响!医生提醒:吃饭出现3种异常,或是胰腺炎

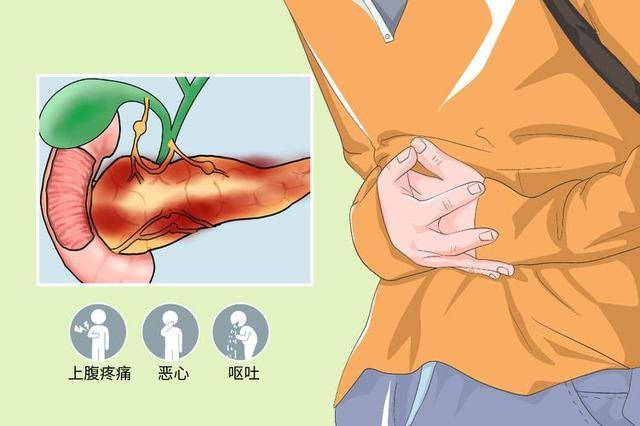

吃完饭撑得慌?上腹涨得难受还往后背放射?有时候一闻到油腻味就反胃,甚至还吐了?别觉得只是肠胃“发点小脾气”,有可能,这是胰腺在“求救”!

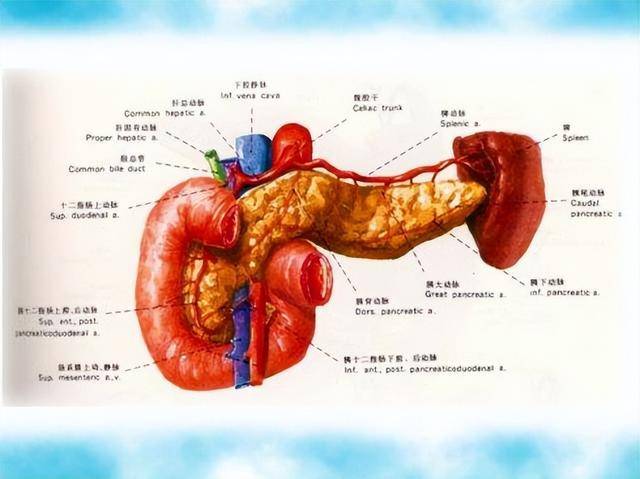

胰腺,是个藏得很深的器官,平时安安静静,很少有人能感知到它的存在。但一旦它“闹起脾气”,后果可不轻,甚至能直接送人进重症监护室。胰腺炎,说白了,就是胰腺发炎。

听起来不算吓人,实则可能致命。它不像胃病那样总会给人一点警告,更多时候,等到症状明显了,已经进展得很严重了。

尤其是急性胰腺炎,发作起来特别凶狠,曾有不少案例都是吃完一顿烧烤火锅,结果第二天直接进了医院。医生真不是吓唬人,有些吃饭时候的小异常,其实正是胰腺炎发作前的信号灯。

1. 饭后上腹胀痛,向后背放射

很多人以为胃痛、腹胀只是吃多了,但实际上一些不太起眼的表现,可能背后就是胰腺在偷偷“冒烟”。尤其是饭后出现上腹部涨痛,向后背放射的情况。

胰腺的位置恰好就在胃的后面,它一旦发炎,就很容易刺激到后方的神经,从而引起这种“穿透式”的疼痛。有些人甚至误以为是脊椎病或者肾结石,但其实,问题根源是胰腺。疼得时间越长,症状越明显,就越要提高警惕。

特别是那些吃完饭就感到上腹部像鼓起来了一样,越坐越不舒服,连后背都发紧的人,建议别再拖了。

2. 油腻食物吃不下,甚至恶心呕吐

饭后出现呕吐也不是光怪陆离的事。有胰腺炎的患者在发作初期就常常表现为恶心、呕吐,尤其是一吃到油腻点的食物,就像身体自带了“拒绝机制”。

这是因为胰腺负责分泌消化酶,帮助消化脂肪,一旦出了问题,脂肪自然就成了“过不去的坎”。一闻到油炸食品、红烧肉这些味道就感到不适,其实是胰腺在通过不舒服的方式来提示人:它承受不了了。

有些人还会在饭后一两小时出现明显的腹泻,这种和普通食物中毒或拉肚子不太一样,常常伴随着强烈的疲惫和体力下降,不容忽视。

3. 大便异常,颜色淡、浮在水面

有个特别容易被忽略的表现,其实是大便的变化。别觉得这个话题难以启齿,有时候最直观的健康信号就在马桶里。

胰腺炎会影响脂肪的吸收,使得脂肪无法被正常分解,结果就是大便会变得颜色浅淡,甚至浮在水面上。长期出现这种情况,说明身体的消化系统已经出现了障碍。如果还伴随着腹胀、食欲下降、体重减轻,那问题就更严重了。

数据显示,有接近65%的慢性胰腺炎患者在早期都经历过排便异常的问题,可惜真正注意到的不到三成。很多人以为只是饮食不规律引起的肠胃问题,结果错过了早期干预的机会。

从临床数据来看,我国每年新发胰腺炎病例约为每十万人口13到20人左右,虽然听上去不算高发,但致死率却一点不低。特别是急性重症胰腺炎,死亡率甚至可达30%。

而且这类患者多为中青年,很多都是平时看起来身体挺好的人,一顿油炸啤酒烧烤下肚,没想到把胰腺“点燃”了。别小看这几个小症状,有些时候,真的就是救命的关键信号。

除了吃饭时的这些表现,还有一些人可能出现食欲下降、体重莫名其妙地减轻、皮肤发黄等其他症状。这些也都可能是胰腺功能受损的表现。特别是慢性胰腺炎,发作不像急性那么剧烈,但却持续消耗着身体的功能,日积月累下来问题就更严重了。早期发现、早期干预是关键。

饮食方面,也得好好说说。高脂、高蛋白、暴饮暴食,这些都是诱发胰腺炎的主要风险因素。尤其是平时饮酒比较多的人,风险更高。有数据指出,在所有的胰腺炎病例中,有40%以上与饮酒有关。

胰腺对酒精特别敏感,它不像肝脏有解毒功能,酒精一旦刺激到它,就像在伤口上撒盐。常年酗酒的人,胰腺慢性炎症几乎是迟早的事。

脂肪的摄入也是关键。长期高脂饮食会让胰腺过度分泌胰酶,久而久之就可能造成胰腺自身消化。尤其是那些平时爱吃肥肉、炸鸡、蛋糕奶油类高脂食物的人,如果又缺乏运动,身体代谢跟不上,胰腺的负担就会大大增加。一旦出现前面提到的饭后不适、排便异常、食欲下降,就需要特别注意了。

检查手段也不能落下。发现这些症状去医院检查,最常用的就是血清淀粉酶和脂肪酶检查。这两项指标一旦升高,几乎就可以确认胰腺出了问题。

还有影像学检查,比如腹部CT和磁共振,也能明确胰腺有没有肿胀、坏死等问题。别觉得检查麻烦,有些人为了省事忍着不去医院,结果等症状严重了再去,治疗周期就会变得很长,花费也大得多。

在治疗上,不同类型的胰腺炎处理方式差别很大。轻型的急性胰腺炎多是保守治疗,比如禁食、补液、止痛、调节电解质这些,恢复得还算快。而一旦发展到中重度,甚至出现胰腺坏死、感染,就需要住院,严重的还要手术。

慢性胰腺炎虽然不一定每次发作都要住院,但长期下来对生活质量影响很大。像是消化吸收不好、慢性疼痛、体重下降、营养不良等,都会成为长期的“困扰”。所以别指望靠“扛一扛”就能过去,有时候就是多拖一会儿,就从轻症拖成了重症。

值得一提的是,胰腺炎和胰腺癌也并不是毫无关系。虽然不是所有胰腺炎都会发展为癌症,但长期慢性胰腺炎确实会增加胰腺癌的风险。胰腺癌被称为“癌中之王”,发现时往往已是晚期,五年生存率极低。

所以,如果出现持续性的饭后腹痛、体重下降、黄疸等症状,特别是有家族史的人,更需要警惕。别等病情发展到没法控制时才后悔没早点重视。

想要保护好胰腺,最基本的还是得管住嘴。吃得清淡些,别天天大鱼大肉。饮酒要适度,能不喝就别喝了。有高脂血症、高血压、糖尿病这些基础病的,也要做好控制。规律作息、适量运动,也能减轻胰腺的负担。

健康这件事,没有捷径,靠的是长期的坚持和对身体的敏感。不要以为年轻就无所谓,很多胰腺炎患者发病时都说自己“从来没生过大病”,可惜发现时已经晚了。

如果老觉得吃完饭肚子涨、痛、恶心,或者老是排便异常,就别再拖了,该检查就得查,该治疗也别含糊。听听身体的信号,很多病,其实都是早就“说出口”了,只是没人认真听罢了。

参考文献:

[1]张志强. 胰腺炎的诊断与治疗进展[J]. 中国实用内科杂志, 2023, 43(4): 280-285.

[2]刘丽娜,王东生. 急性胰腺炎的流行病学特点及防治对策[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(8): 496-501.

[3]赵明. 慢性胰腺炎的临床表现及诊疗策略[J]. 医学研究杂志, 2024, 53(1): 61-65.

[4]李雪峰,陈亮. 高脂饮食与胰腺炎发病机制的关系探讨[J]. 营养与健康, 2023, 15(3): 172-175.

[5]国家卫生健康委员会. 急性胰腺炎诊疗指南(2022年版)[S].