医生惊叹:糖尿病患者若每天吃水煮蛋,不用多久,或会有4个改变

清晨的厨房里,58岁的阿姨正给自己煮着一颗鸡蛋。自从查出糖尿病后,她几乎把所有能吃的东西都研究了个遍。

有人说鸡蛋胆固醇高,不宜多吃;也有人说水煮蛋最健康,糖友每天吃一个有好处。她犹豫了许久,最后还是选择听医生的建议——每天早餐一个水煮蛋,坚持看看身体会不会有变化。

三个月后复查血糖、血脂,结果让她有些意外:空腹血糖下降了,胆固醇也没升,反而整个人精气神更好了。医生笑着对她说:“看来你这鸡蛋,吃对了。”

许多人对鸡蛋心存疑虑,尤其是糖尿病患者,总担心“蛋黄太油”“胆固醇太高”。事实上,这种担心早已被科学推翻。

适量吃鸡蛋不会让心血管风险升高,与之相反,对于糖尿病患者来说,每天吃一个水煮蛋,还能从多个维度帮助改善身体的代谢状况。

这背后并不是“鸡蛋能降糖”,而是它在营养平衡、代谢调控、饱腹感和炎症反应上起了巧妙的作用。

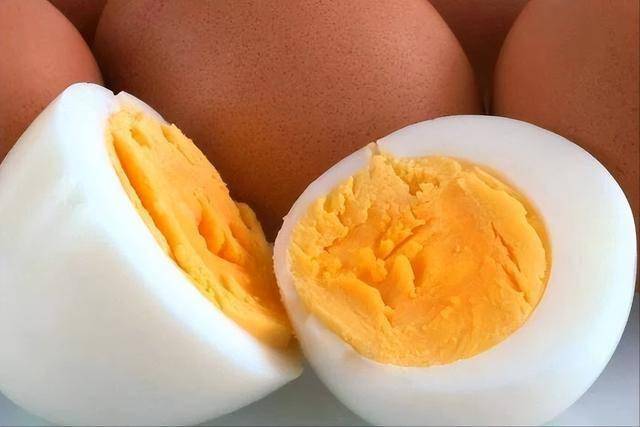

水煮蛋被医生称为“最温和的蛋”。不加油、不加盐,几乎保留了鸡蛋全部的营养精华。每个鸡蛋大约含有6-7克优质蛋白、5克脂肪,以及维生素A、D、B族和卵磷脂、胆碱等多种微量成分。

它的血糖生成指数(GI)几乎为零,也就是说,吃下去不会让血糖明显上升。对糖尿病患者来说,这种“高营养、低升糖”的组合,恰恰能帮助身体维持能量稳定。

对糖尿病而言,最令人担忧的不是某一次血糖升高,而是血糖水平反复出现忽高忽低的波动。蛋白质和脂肪是鸡蛋的重要营养成分,它们可以延缓胃排空的进程,使得血糖在上升过程中呈现出更平缓的趋势。

早餐中加入一个水煮蛋的2型糖尿病患者,其餐后血糖峰值比未吃蛋组降低了约18%。更重要的是,蛋白质还能刺激胰高血糖素样肽-1(GLP-1)的分泌。

这种激素能帮助控制食欲、促进胰岛素释放,让血糖更平稳。对于容易出现餐后高血糖的人来说,早上一个水煮蛋,就像给血糖加了一层“缓冲垫”。

糖尿病人多数存在胰岛素抵抗,而肥胖是主要诱因之一。水煮蛋的蛋白质能显著提高饱腹感,让人更容易控制进食量。

在相同热量条件下,鸡蛋的饱腹指数比白面包高出50%以上。阿姨也有类似的体会:“以前一上午就饿得慌,现在吃个蛋能撑到中午。”

这种饱腹效应不仅能防止暴饮暴食,还能减少碳水摄入,对控制体重、改善胰岛素敏感性都有帮助。

很多糖友最担心吃鸡蛋会让胆固醇升高,其实这是一种误解。鸡蛋中的胆固醇确实较高,但同时含有丰富的卵磷脂和胆碱,这两种物质能帮助乳化脂肪、促进胆固醇代谢。

哈佛大学公共卫生学院的研究追踪了超过12万名参与者,结果显示,每天摄入一个鸡蛋与心脏病风险无显著相关性。

而对糖尿病患者而言,水煮蛋能增加“好胆固醇”(HDL),降低“坏胆固醇”(LDL)的氧化程度,改善动脉内皮功能。

坚持每天食用1个水煮蛋8周后,糖尿病患者的HDL水平平均提高了12%,血脂结构明显优化。

糖尿病被认为是一种慢性低度炎症状态,而鸡蛋中富含抗氧化物质——如叶黄素、玉米黄质和硒,这些营养素能清除自由基,减轻胰岛细胞受损。

每天食用一个鸡蛋的2型糖尿病患者,炎症指标C反应蛋白(CRP)水平在三个月后下降了约16%。

此外,鸡蛋中的胆碱还能促进细胞膜修复,有助于维持神经系统稳定,减少糖尿病神经病变的风险。

当然,并非所有鸡蛋都一样。糖友吃鸡蛋讲究“方式比数量更重要”。水煮蛋之所以被推荐,是因为烹饪过程无需油脂,不会引入额外热量。

煎蛋、炒蛋、茶叶蛋、咸鸭蛋等做法,往往含盐、含脂高,会抵消鸡蛋的健康优势。

健康成年人每天可摄入1个鸡蛋,而糖尿病患者若血脂控制良好,每天吃1个水煮蛋完全没问题,甚至每周5~6个也安全。若合并高脂血症或肥胖,应遵医嘱适当调整。

除了做法,吃蛋的时间也有讲究。医生推荐在早餐或上午时段食用水煮蛋,此时胰岛素敏感性相对较好,有助于稳定全天血糖。

晚上吃蛋虽然能补充蛋白质,但若搭配高脂食物或宵夜,会增加消化负担。吃蛋时最好搭配全麦面包、燕麦粥、蔬菜等低GI食物,这样能实现血糖的平稳释放。

需要注意的是,部分糖友伴有肾功能损害,应根据医生指导限制蛋白质总量。如果出现血肌酐升高、尿蛋白阳性等情况,应咨询营养师,评估每日蛋白摄入上限。

对于血脂控制不良、胆囊疾病或脂肪肝患者,也应减少蛋黄摄入频率。医生常说:“水煮蛋的好处,是建立在吃对量、吃对时、吃对法的前提之上。”

长期坚持吃水煮蛋的糖友,往往在复查时会发现三个指标悄悄变好:空腹血糖更稳定、甘油三酯下降、BMI趋于正常。

这些变化虽然慢,却是身体恢复代谢平衡的信号。糖尿病管理不是一味“忌口”,而是“吃得聪明”。一个简单的水煮蛋,就是食物疗法中低调却有效的一环。

健康,从不在于吃什么稀奇补品,而在于每天的选择。糖尿病患者若能科学地吃好每一餐,少糖、控油、均衡蛋白,就能让病情更可控、生活更自在。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于糖尿病您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料

糖尿病的症状有哪些 邵新宇 家庭医药.快乐养生2024-11-15