猪头肉再次成为关注焦点!医生表示:常吃猪头肉,要多注意4点!

声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。

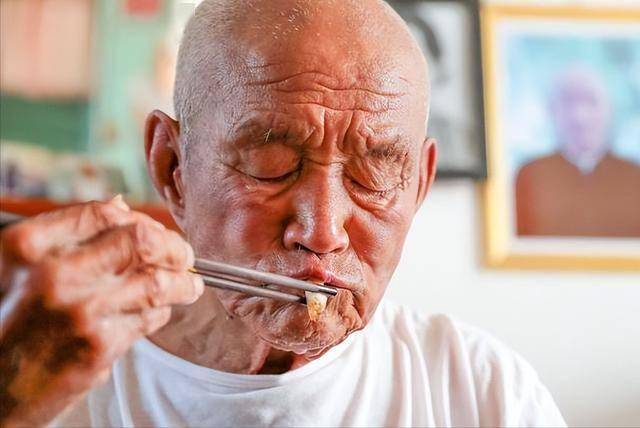

“我爸特别喜欢吃猪头肉,这东西到底能不能多吃?”在消化科门诊,一位中年女性这样问道。她的困惑,其实也是不少家庭共同的疑问。

猪头肉作为很多人餐桌上的“硬菜”,确实香气扑鼻、入口弹糯,但背后潜藏的风险却常常被忽视。

首先,必须强调的是脂肪和胆固醇的问题。猪头肉属于典型的高脂肪肉类,其中饱和脂肪比例不低,胆固醇含量也相对较高。

长期大量食用,很容易让血脂水平升高,增加动脉粥样硬化的风险。心脑血管疾病的高发,与饮食结构中脂肪过剩有着密切关系。

尤其是中老年人,本身代谢能力减弱,血管弹性下降,如果还经常大口吃肥腻的猪头肉,无疑是在加重负担。

根据流行病学调查,长期高胆固醇饮食人群的冠心病发病率,比低胆固醇饮食者高出近2倍。殊不知,有些人还觉得“偶尔吃一顿没关系”。

但问题就在于,零散的偶尔加上频繁的聚餐,很容易在不知不觉中积累风险。在笔者看来,不是说猪头肉绝对不能碰,而是要清楚它属于高风险食物,吃的频率和量要严格控制。

然后就是烹饪方式。很多人爱吃卤猪头肉、红烧猪头肉,甚至有些地方习惯油炸或加大量调料。殊不知,这些烹饪方式往往会让猪头肉本就不低的热量和脂肪含量进一步上升。

卤制品常常含盐过高,红烧会用到大量酱油和糖,油炸更是让饱和脂肪酸直线上升。高盐饮食本身就是诱发高血压的关键因素,与猪头肉的脂肪含量一叠加,简直是雪上加霜。

研究已经证实,每天多摄入5克盐,高血压发生风险可增加近17%。而中国人普遍盐摄入过量,平均水平超过推荐量的一倍。

换句话说,猪头肉一旦和重口味的烹饪方式结合,几乎等于双重打击。在笔者看来,如果真想吃,就尽量选择清水煮、少盐少油的处理方式,别因为一时的“口感”把健康长期透支掉。

第三点要说的是搭配。很多人吃猪头肉喜欢配酒,尤其是烈酒,觉得油腻下酒才是“过瘾”。然而,酒精和高脂食物同时摄入,会让肝脏负担急剧增加。

酒精代谢需要肝脏解毒,而脂肪代谢也主要依赖肝脏,二者叠加,极易引发脂肪肝、酒精性肝损伤。

更别提喝酒往往导致进食量增加,几块猪头肉下肚,几杯酒一冲,再加上高盐小菜,这样的饮食模式对身体简直就是“连环暴击”。

有调查显示,经常在聚餐中大量吃猪头肉、喝烈酒的人群,血脂异常比例明显高于不饮酒者。

总的来说,如果真要吃猪头肉,最好搭配一些清淡的蔬菜,比如凉拌黄瓜、焯水西兰花,起码能增加膳食纤维,帮助减少脂肪吸收。

最后不得不提醒的是食用人群。并不是所有人都适合把猪头肉当成餐桌常客。对于本身就有三高的人群来说,它几乎就是“加速器”;

对于痛风患者,虽然猪头肉的嘌呤含量不算最高,但长期吃依旧可能让尿酸水平升高;而对肥胖人群来说,它只会让减重计划更加艰难。

此外,很多人忽视了一个细节,市面上的猪头肉很多是熟食摊卤制品,制作和储存过程可能存在卫生隐患,细菌污染、亚硝酸盐超标的问题并不少见。

一旦保存不当,还可能引起急性胃肠炎。换句话说,不仅是营养成分的问题,食品安全同样需要关注。

在笔者看来,猪头肉之所以成为很多人喜欢的菜肴,是因为它确实有特殊的风味和口感,这一点不可否认。但健康和美味之间需要平衡。

总的来说,猪头肉并非绝对禁忌,而是要做到“三个有”:有选择、有节制、有搭配。比如每月偶尔吃一次,不要和酒一起,不要过量调味,同时搭配蔬菜和全谷物。

从医学角度来看,饮食问题并不在于单一食物,而在于整体模式。猪头肉本身是高脂高胆固醇食物,如果整个饮食结构里已经有太多油炸、高盐、高糖食品,那它的危害就会被放大。

而如果平时饮食以清淡为主,偶尔吃一点猪头肉,问题也不至于太严重。毕竟,人体是个整体系统,关键在于平衡。

近期不少研究也强调,心脑血管疾病的预防,七分靠生活方式,三分靠药物管理。换句话说,生活习惯比药物更重要。饮食作为其中的核心环节,控制得当,就能大大延缓疾病的发生。

猪头肉虽然香,但不能天天吃、顿顿吃,更不能不加节制。医生常说的一句话:“不是不能吃,而是不能乱吃”,在这里再合适不过。

总而言之,猪头肉这类食物,风险点就在脂肪胆固醇、烹饪方式、搭配方式和适宜人群。如果这些方面没有注意,吃得多了,就可能带来严重后果;

但如果做到合理控制,它也能作为偶尔的享受,不至于完全被排除在饮食之外。健康和美味,从来不是完全对立的,只要学会取舍,才是对自己最负责任的选择。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于猪头肉您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料

酱香猪头肉生产工艺与配方研究神克庆肉类工业2021-10-25