胆囊炎“忌食榜”来了,肥肉仅排在第5,前2个或许很多人都爱吃

“胆囊炎患者最怕的食物居然不是肥肉。”这是刘大爷在病房里拍着床板喊出来的一句话。病友们愣了一下,纷纷竖起耳朵。他说话带着气喘,却咬字清晰:“我查出来的时候,医生第一句话就是,肥肉不是最要命的,第五而已。”

病房里的空气顿时紧张,大家都盯着他,仿佛要等一个揭榜的时刻。

刘大爷七十岁,退休工人,平日里嗜吃肉,尤其是红烧五花肉。可这次因为胆囊炎发作,被送到医院,疼得满头大汗。他在病床上回忆自己“误区太深”,那神情像是想提醒所有人别再掉进同一个坑。

事情要追溯到两年前。那时候,他家孙女大学毕业,第一份工作拿到工资,非要请爷爷奶奶吃顿好的。桌上摆满了菜:炸鸡、烧烤、火锅底料煮的牛蛙。刘大爷满脸笑意,拿着筷子夹了一大块油滋滋的炸鸡,说:“这才是幸福味道。”

孙女在一边劝:“爷爷,少吃点,油太大了。”

刘大爷笑骂:“我活了大半辈子,难道还怕吃口肉?”

那顿饭他吃得尽兴,却在回家后肚子胀痛到深夜。家人以为是消化不良,给他泡了点山楂水。谁知第二天疼得直不起腰,才急忙送医院。

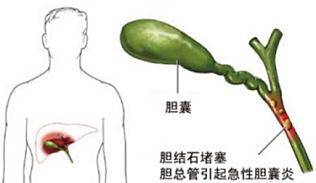

医生看完检查单,直接拍在桌子上:“你这是急性胆囊炎复发。”刘大爷一脸不解:“不就是吃点炸鸡吗?怎么就犯病了?”

医生摇头:“你以为肥肉是罪魁祸首,其实肥肉只是第五。胆囊最怕的是前两个:油炸食品和辣椒类。”

病房里一下子安静下来。刘大爷眨着眼:“啥?辣椒?那不是我天天少不了的东西吗?”

医生耐心解释:“油炸食品油脂高,还会反复加热产生有害物质,胆囊一旦发炎,根本受不了。辣椒更要命,它会刺激胆囊收缩,引发剧痛

刘大爷一时语塞,他脑子里闪过过去几十年:下馆子必点辣子鸡,夜宵来份麻辣串,家里做菜没辣椒就像没放盐。他突然明白,自己一直把错怪到肥肉身上,却没意识到真正的杀手早已盯上他。

住院那几天,他老伴天天送饭来。一天中午,她端来一碗清淡的小米粥,还特地剁了点青菜放进去。

刘大爷皱眉:“光喝粥能顶饱吗?来点瘦肉不行?”

老伴瞪眼:“医生说了,你再犯就要开刀。你敢吃,我就不伺候了。”

隔壁床的病友插话:“大爷,听嫂子的话吧,我就是不听,去年割了胆。”

刘大爷叹了口气,把勺子伸进粥里:“行,我忍。”

那一刻,他心里像压着块石头。几十年的饮食习惯,要彻底改掉谈何容易,可想到割胆子的风险,他也只能认了。

刘大爷出院后,专门买了个小本子,写下医生说的“忌食榜”:

第一名:油炸食品。

第二名:辣椒及辛辣调料。

第三名:火锅底料等高油高辣食品。

第四名:腌制品,像咸鱼、腊肉,盐分高加重负担。

第五名:肥肉。

刘大爷苦笑:“这可不是闹着玩得,犯一次病能要半条命。”

医生后来在一次复查时补充:“胆囊炎患者最好少碰甜食和奶油蛋糕,这些容易让胆汁分泌紊乱。你们老年人别光盯着肉,其实陷阱到处都是。”

从那以后,刘大爷家饭桌上的风景彻底变了。锅里多了清蒸鱼,少了红烧肉;盘子里常见的是凉拌黄瓜、清炒豆腐。孙女偶尔喊想吃炸鸡,全家人就商量着出去小吃一口,绝不带回家。

刘大爷嘴上埋怨:“没点油水,这还叫过日子吗?”可手里的筷子再也不敢往油腻的菜上伸。

有一次,朋友聚会,大家点了满桌子烧烤,他硬是夹着凉拌菜,喝着白开水。有人笑他“扫兴”,他不动声色,只说一句:“再吃一口,下次见我可能就在病房里了。”气氛一下安静下来。

村里有人不信,坚持“人活着就该吃痛快”。那人比刘大爷小五岁,天天火锅、串串、肥肠面。没过几个月,传来消息,因胆囊穿孔做了急诊手术。刘大爷听后只摇头:“侥幸是最贵的赌注。”

他常在茶馆里讲自己这段经历,叹着气说:“很多人以为胆囊炎就是小毛病,拖拖就好。可真到那天上手术台,就知道后悔晚了。”

今年春天,刘大爷过七十大寿。桌上依旧是满满一桌菜,可菜色清淡,少油少盐,连孙女都说“健康餐”。他举起茶杯,笑着说:“过去我以为人生得靠一张嘴撑起来,如今懂了,活得久才是本事。”

胆囊炎的“忌食榜”其实是一个警钟。油炸食品、辣椒、火锅底料、腌制品、肥肉,看似日常,却是潜伏的隐患。很多人以为能忍一时快意,其实是拿身体做筹码。

刘大爷的故事摆在眼前,不是孤例。饮食习惯里藏着的危险,就像随时拉响的警报。有人听了会改变,有人依旧掉以轻心。

等到疼得弯不下腰时,才会真正想起那句话:不怕嘴馋,就怕命短。