原创 秦始皇多活20年能救秦朝吗?

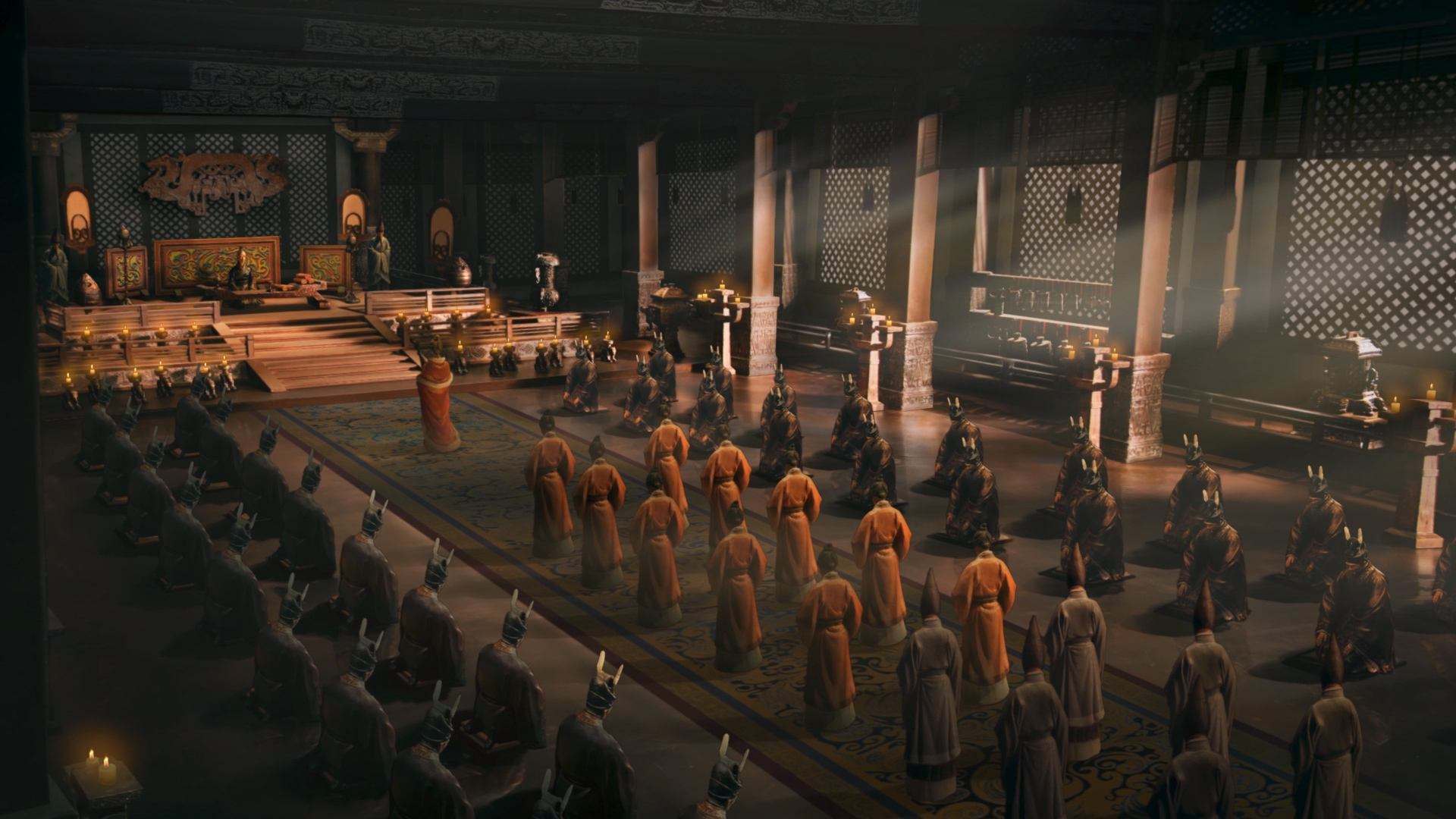

秦朝的灭亡,通常归因于胡亥的昏庸、赵高的权谋,甚至六国的反扑。然而,这些看似直接的原因背后,却隐藏着更为深刻的内在因素:秦朝的崩溃,根源于其统治结构存在的根本性缺陷。

不少人曾幻想,如果秦始皇多活二十年,或许扶苏继位,秦朝也许能避免灭亡。但历史无情地告诉我们,秦朝的灭亡其实是不可避免的。其根本原因并非某个个体的失误,而是整个基层统治体系的崩溃。

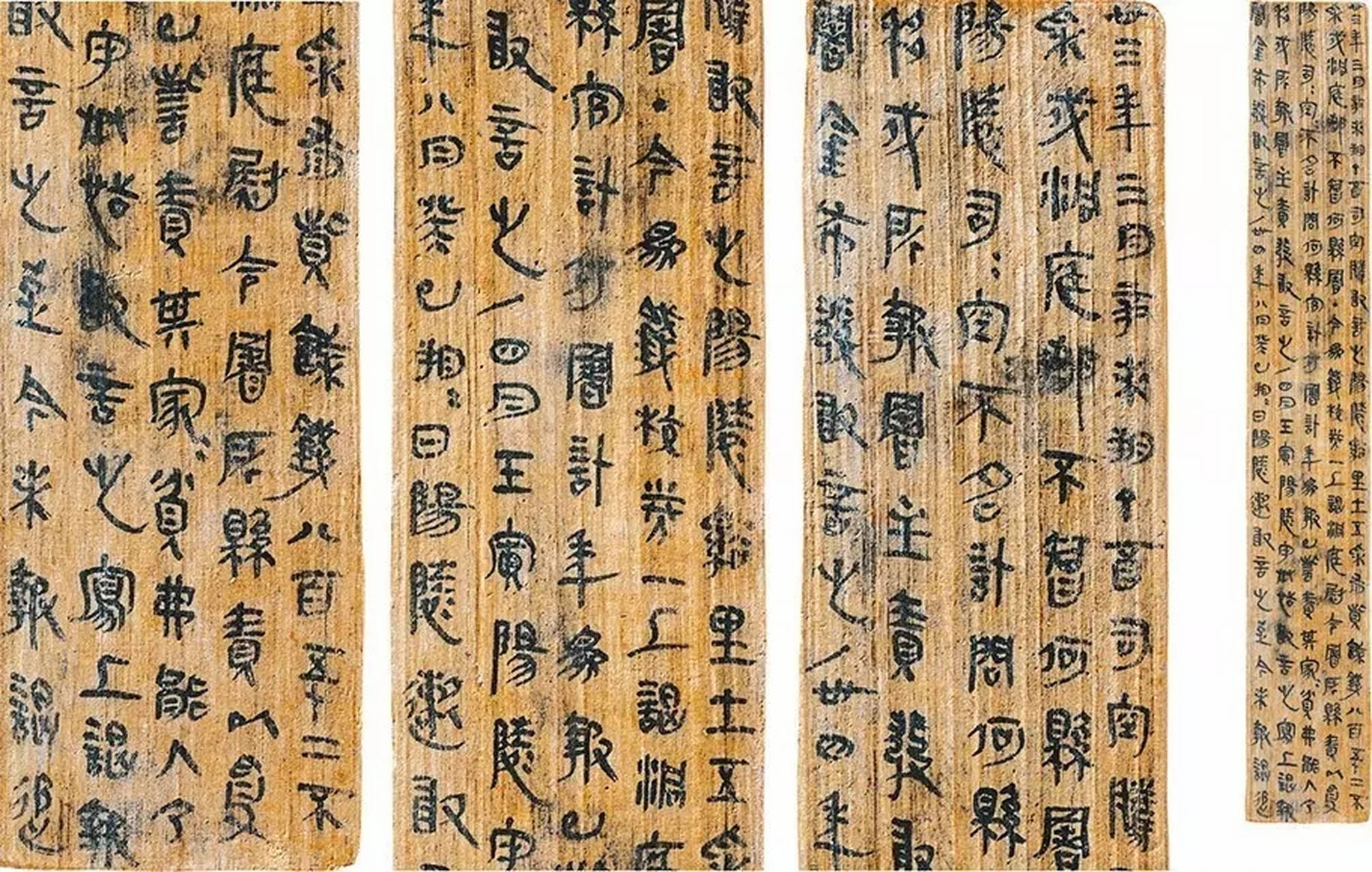

根据里耶秦简的记载,秦朝在基层的官员选拔与管理上存在着严重的缺编问题。例如,一个县的正常编制应有百余人,但实际在职的官员却不到一半。这种官员缺失的现象,绝非因为没有人愿意当官,而是因为秦朝在短时间内吞并了六国,导致其原本就捉襟见肘的行政管理能力更是捉襟见肘。秦始皇统一六国后,国土一下子扩大了两倍,但与此相比,官员的选拔与配置却严重滞后。战国时期并没有科举制或察举制,官员通常依赖军功和爵位升迁,这意味着新占领的地区,几乎缺乏经过专业选拔的官员。

为了填补空缺,秦始皇甚至启用了曾经犯过错的官员,或者是退休、病假的老臣,甚至将考核不合格的官员派往新占领的地区。这些人往往心怀怨恨,工作态度消极,导致基层管理更加混乱。更为糟糕的是,秦朝派驻到六国地区的基层官员,不仅要负责繁杂的行政事务,还不得不亲自上阵参与沉重的体力劳动——这种一人身兼数职的安排,使得基层治理几乎处于瘫痪状态。

正如里耶秦简中所提到的,一些官员因犯错被判苦役,但却依然被要求继续履行公务。这些官员的身心已经疲惫不堪,无法有效履职,而大量案件的积压,也让基层政府的效率几乎为零。如此失序的基层管理,导致秦朝自上而下的政策往往无法有效落实。原本被寄予厚望的郡县制,最终也沦为纸上谈兵,无法发挥其本应具备的治理效能。

不少人误以为,秦朝的法律严苛无比,整个帝国笼罩在沉重的法网之下,然而,历史记载却揭示了另外一面。例如,张良刺杀秦始皇未果后竟然能够成功逃脱;秦始皇被骗走钱财的方士也未曾被惩处;甚至项羽的叔父项梁在因罪被关进监狱后,仅通过贿赂狱卒就得以释放。这些事例表明,秦朝的法律执行并不严格,基层的控制力几乎为零。更让人讽刺的是,会稽郡守殷通在得知项羽起义后,居然没有选择镇压,而是试图与项羽联手反秦。刘邦因私自放走徭役而起义,竟然还能频繁与妻子吕雉见面,这些都表明秦朝基层的权威已经名存实亡。

不仅如此,秦朝在面对民间的谣言和反抗时表现得极为迟钝。例如,当天降陨石上刻有“始皇帝死而地分”的字样时,秦朝不仅没有采取合适的调查措施,反而将周围几里的百姓全部处死,试图通过镇压来平息事态。然而,这种不理性的做法不仅没有起到预期的效果,反而更加激化了民众的反抗情绪,进一步动摇了秦朝的统治基础。

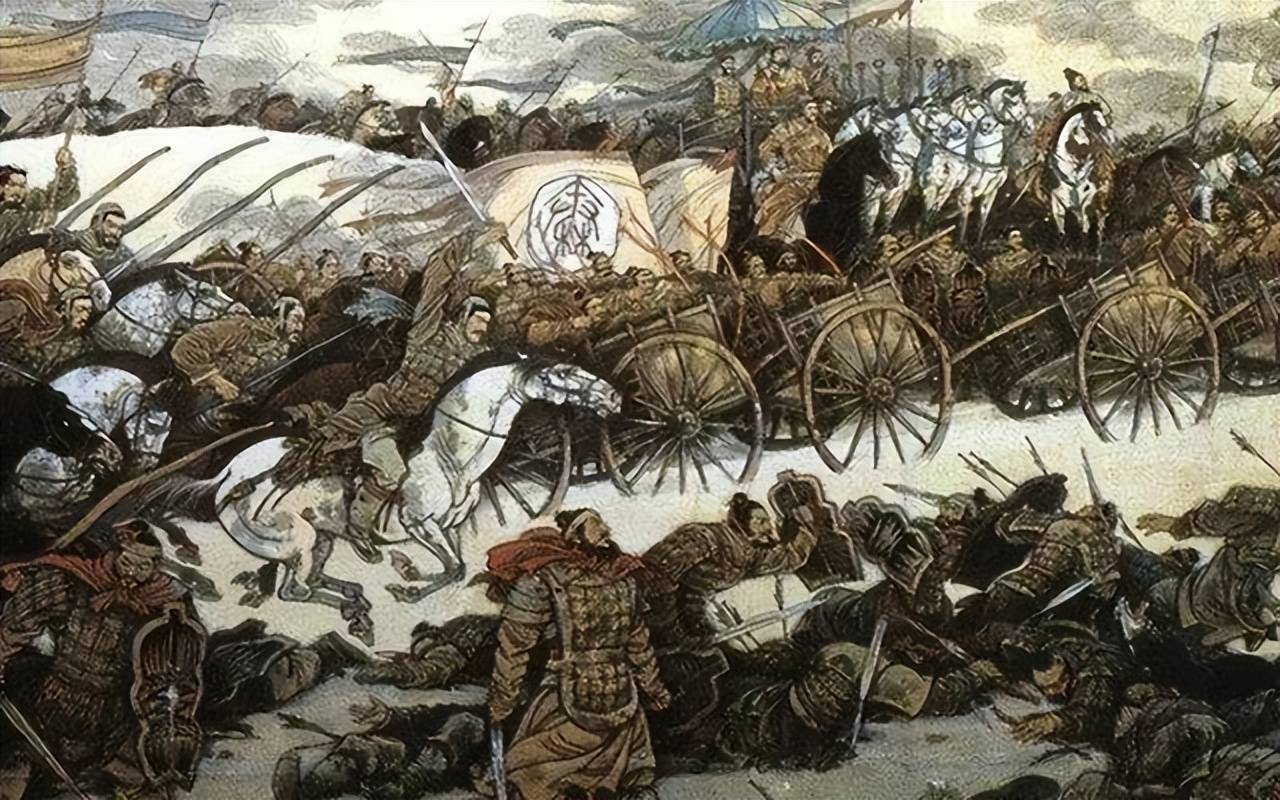

秦朝基层失控的根源,实际上可以追溯到秦始皇急功近利的治国思路。历史上,秦国的历代君主均采取稳扎稳打的策略,逐步吞并六国,而秦始皇却在短短九年内完成了六国的统一,这种极为迅猛的扩张速度,使得秦朝的管理能力几乎无法跟上,整个国家的治理结构因此陷入了困境。丞相王绾曾提议,秦始皇可以在六国地区实行分封制,作为过渡方案,但秦始皇抱持“大一统”的理想,断然拒绝了这一建议,执意在全国范围内推行郡县制。然而,基层官员的严重缺编和管理混乱,使得秦朝的政策根本无法有效地传递到基层,执行的难度极大。

即便秦始皇多活二十年,也无法解决这一问题。秦朝的灭亡,归根结底,是由于其统治结构本身存在着无法弥补的缺陷。

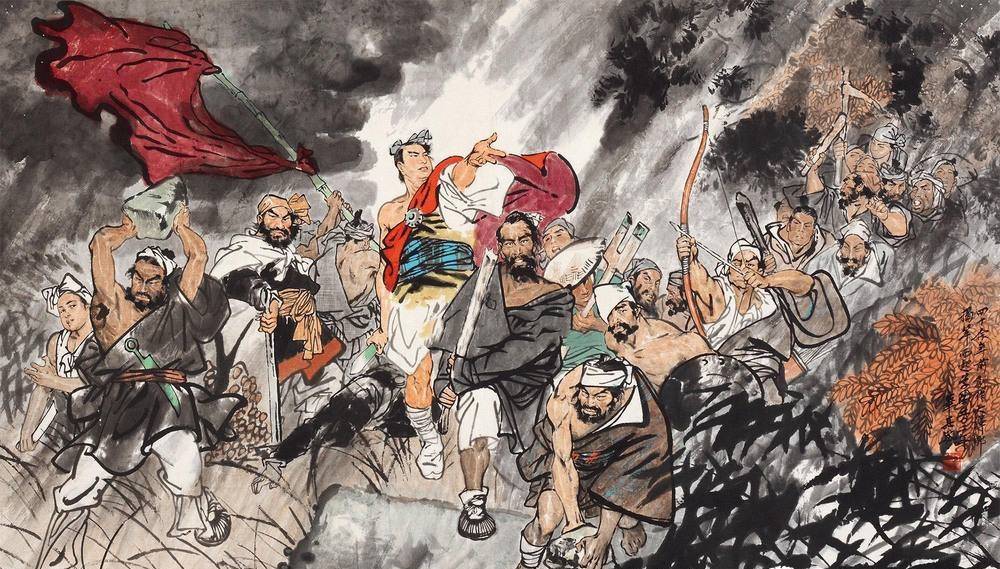

很多人认为,秦始皇的威望足以震慑天下,只要他在位,刘邦、项羽等人便不敢造反。但历史事实却是,荆轲与高渐离刺秦时,并未因为秦始皇的威望而动摇;张良在博浪沙刺杀秦始皇时,也未曾因其威名而退缩。这些事件说明,秦始皇的威望并未能够有效压制反抗。

因此,秦始皇急功近利的治国理念以及基层管理体系的全面崩溃,注定了秦朝的灭亡。即使扶苏继位,恐怕也难以挽救这个已经千疮百孔的王朝。

历史向我们昭示了一个深刻的教训:一个国家的强盛,绝不仅仅依赖于宏大的理想,还需要坚实的基层治理和有效的制度保障。秦朝的崩溃,至今仍值得我们深思和警醒。