53岁大妈吃降压药掰两半吃,丧失意识!医生:这些药不能掰开吃!

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

53岁的林阿姨平时身体还算硬朗,就是血压一直不太稳。

她吃的是一种缓释型降压药,每天一片,医生开的是原装规格。

她觉得这药太贵,又听邻居说“药片掰两半吃一样管用”,就把每天的药掰成半片吃,想拖时间多吃几天。

刚开始几天好像没啥问题,血压也没太大波动。直到某天早上,她起床后突然头晕、意识模糊,人直接倒在地上,送到急诊已经出现短暂性意识丧失。

血压测出来只有78/52,医生一问才知道,她一直掰药吃,药片外面那层缓释膜被破坏,药效释放速度完全失控。这个细节,几乎是很多人都会犯的错误。

很多人以为药片就是一块压缩粉,掰一半吃就是减半剂量,逻辑听起来很对,问题是很多药根本不能掰。

特别是缓释、控释、肠溶、包衣型的药物,它们的释放速度和吸收节奏,是设计得非常精准的。

如果掰了,药物短时间在胃里释放过快,血药浓度迅速上升,容易造成低血压、昏厥、心跳骤慢,甚至诱发心肌缺血。

这类药设计的初衷是慢慢释放,保持稳定浓度,掰开相当于破坏了控制系统,结果就是药效像炸弹一样突然释放。

这事不光在降压药上常见,在其他慢性病药物里也一样。像治疗糖尿病的二甲双胍缓释片,如果掰开吃,会导致胃肠道不适、腹泻、低血糖等问题。

有研究数据显示,掰开缓释型二甲双胍后,患者血浆中药物浓度在服药后2小时内达到峰值,远远超过了完整服药的释放速度,增加了药物毒性反应的风险。

更麻烦的是,有些药物的毒副作用本身就是剂量相关的,比如地高辛、卡马西平,稍微超量就可能出大事。掰药不只是“不建议”,在某些情况下就是“禁止”。

那为什么还有这么多人敢掰?一是成本考虑,二是经验误区。特别是中老年人,觉得自己身体敏感,就想从半片开始慢慢试,

有时候是为了省药,有时候是怕副作用,但不清楚这个做法带来的后果。

药剂设计不是“量越少越安全”,而是“释放方式决定风险”。药厂做一个缓释制剂的成本远比普通片高,背后是药物动力学、临床实验、溶出曲线等一整套设计逻辑。

如果随意掰开,跟吃另一种完全不同的药没什么两样。

还有个大家忽略的问题是掰药后的剂量分布不均。一些药虽然不是缓释,但也不推荐掰,比如阿司匹林肠溶片。

很多人担心胃刺激,把药掰开吃,结果肠溶膜被破坏,药物在胃中提前释放,导致胃出血风险上升。

再看一些常用的抗抑郁药、抗癫痫药,很多都是缓释设计,如果掰药,不仅药效不稳,还可能导致神经系统兴奋过度或抑制过强,出现幻觉、昏睡等不良反应。

有报告指出,缓释抗抑郁药掰开服用后,自杀倾向的发生率明显上升,不是药不好,而是吃法错了。

药品说明书上其实都写得很清楚,有没有“可掰”标识,是药品设计中非常关键的一环。

有些药片中间有刻痕,是方便掰开的,但那也只是物理上的设计,有刻痕不等于能掰。

有些刻痕只是为了帮助吞服,不代表能掰开服用。真正能掰的药,说明书里会特别注明“可分服”或“可按需分剂量服用”。如果说明书没提,最好都别掰。

有些药片掰开后还容易吸潮、氧化,特别是中药制剂或复方制剂,暴露在空气中几个小时成分就开始分解,吃下去不仅没效果,还可能刺激肠胃。

这也暴露出一个长期被忽略的问题:药物教育的断层。医生在开药时一般不会详细解释每种药的剂型特性,病人也不会去看说明书。

很多人靠“经验”判断,把药当成保健品,觉得掰半片没关系。但身体不是试验田,尤其是本身有基础病、用药种类多的人群,更容易出事。

有数据表明,65岁以上的多药使用者中,超过40%存在用药方式错误,其中掰药、混合吃药、乱停药是最常见的问题。医生能控制的只有处方,药怎么吃,最后还是病人自己决定。

另一个不被关注的问题是,有些药的确能掰,但掰了之后的服用方式必须重新计算时间间隔。有些药物掰开后吸收速度快,服用间隔不能按原来的方案来定。

比如有些镇痛药掰开吃之后,每8小时吃一次就可能血药浓度叠加,引发头晕、意识混乱。

有些利尿药掰开吃后,夜间尿频加重,影响睡眠,长期还可能引起电解质紊乱。

药理的规律不是线性的,掰成一半不代表药效打五折,而可能是浓度变化速率翻倍,副作用翻倍。

这事背后还有个更本质的问题,那就是公众对“剂量”这个概念的理解出了偏差。很多人只把剂量当成“数字大小”,没意识到它其实是“时间、速度、浓度三者的函数”。

药物剂量不是一颗药的多少,而是它在体内释放、被吸收、代谢、排出的全过程决定的。如果掰了,那整个过程就变了,等于换了一个药。

比如缓释型的美托洛尔和普通型的就完全不一样,掰开服就是从缓释变速释,血压控制出现波动也是必然结果。

那现在问题来了:很多药掰不得,那有没有可能,有一些药本来应该掰开吃,反而长期不掰才造成了慢性吸收障碍,导致药效失灵?

这个问题看起来是个反向提问,其实在临床上早有发现。像某些大规格钙剂、维生素D制剂、铁剂,

如果药片太大,患者吞咽困难或胃肠吸收慢,药片在胃中停留时间过长,导致部分成分分解、降解,实际吸收效率不足。

尤其是老年人胃动力下降时,这种现象更明显。有研究指出,在吞咽功能减弱的患者中,整片吞服大规格药物,药物溶出效率比掰开粉碎后的吸收效率低40%以上。

这个结论意味着,有些药虽然“掰开没坏事”,但因为担心安全,长期整片吞,反而使吸收不良,影响疗效。

这种情况在脂溶性维生素类、补剂类药物中更常见。药片大、崩解慢,如果肠胃功能差,本来该吸收的有效成分进不了血液,最终也就没起作用。

这也提示临床医生和药剂师,要评估药品的物理属性和患者的吞咽能力,不能只看说明书,也不能一味强调“不能掰”,而要做适配性评估。

不是所有药都不能掰,也不是所有掰开都危险,核心在于有没有判断标准和指导机制。这部分目前在国内药学服务中仍然是空白。

真正安全的用药,从来不是医生说了算,而是患者理解药在身体里的路径,并参与到这个过程里,才能让药效有保障。

身体吃进去的每一片药,都是系统操作,不是简单行为,掰一半,很可能就是破坏一整套机制。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论![玫瑰][玫瑰][玫瑰]

参考资料

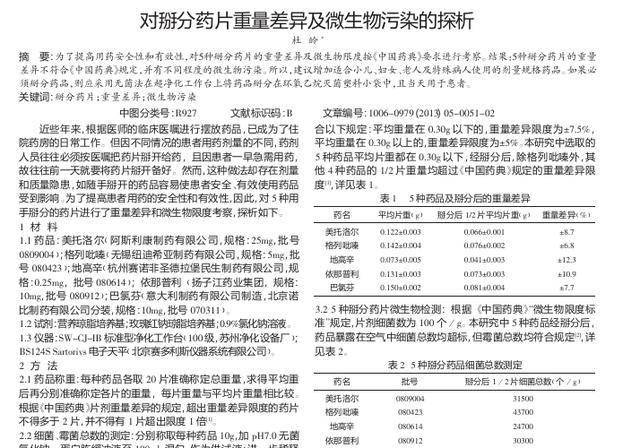

[1]杜皊.对掰分药片重量差异及微生物污染的探析[J].内蒙古中医药,2013,32(05):51+16.