什么是 HPV?一篇看懂人乳头瘤病毒的 “真面目”

提到人乳头瘤病毒(HPV),不少人会因 “病毒”“关联癌症” 等标签心生畏惧,但其实它是一类与我们生活关联密切、特性复杂的病毒。想要不被误解裹挟,首先得看清它的 “真面目”—— 从病毒本质到感染影响,从传播途径到应对方式,逐一拆解才能理性认知。

一、HPV 是什么?—— 病毒界的 “大家族”

人乳头瘤病毒(HPV)是一种双链 DNA 病毒,之所以被称为 “乳头瘤病毒”,是因为它对人体皮肤和黏膜上皮细胞有高度 “亲和力”,感染后可能导致细胞异常增殖,形成类似 “乳头” 状的病变。目前已发现的 HPV 亚型超过 200 种,就像一个庞大的 “家族”,不同亚型的 “性格” 差异极大,对健康的影响也截然不同。

从致病性来看,这个 “家族” 主要分为两大分支:低危型 HPV和高危型 HPV。低危型就像家族里 “温和” 的成员,通常不会引发癌症,只会导致良性病变;高危型则是 “危险” 成员,长期持续感染可能引发细胞癌变,与多种恶性肿瘤相关。这一分类是理解 HPV 危害的核心,也是后续防治的关键依据。

二、HPV 有哪些 “破坏力”?—— 良性病变与癌症风险的区别

不同类型的 HPV,“破坏力” 天差地别,不能一概而论地将 HPV 感染与癌症画等号。

(1)低危型 HPV:只引 “小麻烦”,不致癌

低危型 HPV 以 HPV6、11 型最为常见,它们的 “目标” 多是生殖器、肛门周围的皮肤和黏膜,感染后最典型的表现是引发尖锐湿疣—— 初期为单个或多个散在的淡红色小丘疹,质地柔软,逐渐增大增多,可融合成鸡冠状、菜花状或乳头状的赘生物,可能伴随瘙痒、异物感,但不会发展为癌症。

这类病变虽不致命,却会影响生活质量,且容易反复发作,需要及时规范治疗(如外用药物、激光、冷冻等),同时避免交叉感染。

(2)高危型 HPV:长期感染才可能 “诱发癌症”

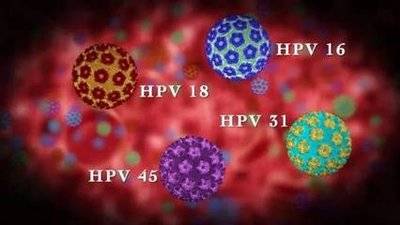

高危型 HPV 是 HPV 家族中需要重点警惕的成员,常见亚型包括 HPV16、18、31、33、45、52、58 等,其中 HPV16 和 18 型 “致病性最强”,全球约 70% 的宫颈癌都与这两种亚型感染相关。

但需要明确的是,高危型 HPV 感染≠癌症。大多数人感染高危型 HPV 后,人体免疫系统会在 1-2 年内自行清除病毒,只有少数人因免疫力较弱、病毒持续感染(同一亚型感染超过 12 个月),才会让病毒逐渐 “侵蚀” 细胞,经过 10-15 年的漫长过程,可能从宫颈上皮内瘤变(轻度→中度→重度)逐步发展为宫颈癌。除宫颈癌外,高危型 HPV 还可能引发肛门癌、阴茎癌、阴道癌、外阴癌、口咽癌等,但这些癌症的发生同样需要 “长期持续感染” 这一前提。