原创 心梗不只是胸痛!6个危险时刻可能让心脏熄火,年轻人更要警惕

一阵紧缩性的疼痛,冷汗直冒,呼吸困难。紧急送医后,确诊为急性心肌梗死。经过紧急手术,保住了性命,但他的心脏已经留下了永久的损伤。

“我一直觉得自己身体很好,只是最近半年偶尔会觉得胸闷,休息一下就好了,谁想到会这么严重。”在病床上,后悔不已。

心肌梗死,这个听起来令人恐惧的疾病,正悄然威胁着越来越多的人。我国每年发生心肌梗死的患者超过100万人,而且发病年龄正逐渐年轻化。

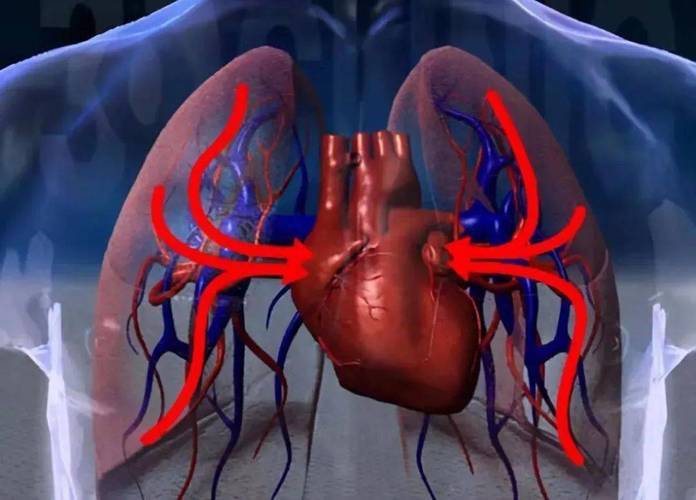

心梗,简单说就是心脏的"输油管"(冠状动脉)被"油垢"(动脉粥样硬化斑块)堵住,导致心脏"断油",心肌缺血坏死。

为什么年轻人也"中招"?

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)堪称心梗的"元凶"!日常不良生活习惯正在悄悄埋下祸根:吸烟、过量饮酒、肥胖、精神长期紧张,都会让血管内皮受损,LDL-C沉积,形成斑块。更危险的是,年轻人血管里的斑块多是不稳定的"软斑块",就像活火山一样,特别容易破裂,一旦破裂,就会形成血栓,直接把血管堵死。

警惕!心梗的6个"高危时刻"

1. 寒冷刺激时:气温骤降,血管收缩,血压升高,斑块更容易破裂。冬天尤其要警惕,别以为年轻人身体好就忽视保暖。

2. 饱餐后:饭后血液集中到消化系统,心脏供血相对减少,加上饱餐后活动,容易诱发心梗。尤其不要饭后立刻洗澡!

3. 情绪激动时:大喜大悲、愤怒、紧张等情绪波动,会引发血管痉挛,增加心梗风险。

4. 剧烈运动后:突然的剧烈运动,心脏负荷骤增,对有潜在问题的心脏是巨大考验。

5. 熬夜后:长期睡眠不足,身体处于应激状态,血管调节功能紊乱,容易诱发心梗。

6. 洗澡时:水温过高、洗澡时间过长,会导致血管扩张,血液流向体表,造成心脑缺血。尤其是老年人,应避免独自洗澡。

心梗的"伪装":不是只有胸痛!

"心梗=胸口剧痛"?这个认知可能要改改了!心梗症状因人而异,尤其女性、老年人和糖尿病患者可能以"不典型症状"为主:

1. 乏力、气短、消化不良(被误认为是"累"或"吃坏了")

2. 牙疼、嗓子紧缩感

3. 头晕、晕厥

4. 没有明显胸痛,但有"濒死感"

记住:"心梗不是突然捂胸倒地,而是可能悄无声息地发生!"

关键时刻,这样急救能救命!

一旦怀疑心梗,记住"黄金120分钟",时间就是心肌,时间就是生命!

1. 立即停止活动:让患者静卧,避免任何体力消耗。

2. 拨打120:明确告知"疑似心梗",优先等待救护车(救护车可提供院前急救)。

3. 松开衣领:保持呼吸通畅。

4. 慎用药物:

阿司匹林:无过敏史且未服用抗凝药者,可咀嚼300mg(非肠溶片)

硝酸甘油:仅对部分心绞痛有效,若血压低于90/60mmHg或服用3片后症状无缓解,勿再服用

5. 心肺复苏(CPR):若患者意识丧失、无呼吸或无脉搏,立即开始胸外按压(100-120次/分钟),并使用AED。

预防心梗,从今天开始!

1. 戒烟限酒:吸烟是心梗的"加速器"。戒烟后,心梗风险在1年内降低50%。男性每日酒精摄入不超过25克(约啤酒750ml),女性不超过15克。

2. 健康饮食:低盐、低脂、高纤维。每天1斤绿叶菜,深色蔬菜占一半;优先选择鱼类(尤其是深海鱼)、禽肉;减少红肉和加工肉制品。

3. 规律运动:每周150分钟中等强度运动,如快走、游泳、骑自行车。运动前做好热身,避免突然剧烈运动。

4. 控制体重:BMI<25,男性腰围<90cm,女性<85cm。腹型肥胖对心脏危害更大。

5. 管理情绪:不要让自己长期处于抑郁、焦虑中。每天花10分钟做正念冥想,或培养一个兴趣爱好。

6. 定期体检:40岁以上人群每年检查血压、血糖、血脂及心电图。年轻人如果有家族史或高危因素,也应提前检查。

特别提醒:年轻人更需警惕!

年轻人往往认为自己"身体好",忽视早期症状,导致延误治疗。心梗后,年轻人的侧枝循环建立不够完善,不像老年人可能已经有相对成熟的侧枝循环,因此风险更高。

心梗不是"突然发生",而是长期积累的结果。那些看似平常的"小毛病"——熬夜、高油高盐饮食、久坐不动、情绪波动——都在悄悄损害着你的血管。

下一篇:给准妈妈们的孕期营养心里话