高血压去世的人越来越多!医生:3不喝、4不吃、1坚持,别马虎了

高血压,作为一种常见的慢性病,已成为现代社会中威胁健康的“隐形杀手”。

根据世界卫生组织的数据,高血压是全球范围内导致心血管疾病和早死的重要原因之一,且随着生活方式的变化,这个问题在全球范围内呈现不断上升的趋势。

随着人们对健康的关注逐渐加深,医生们不断提醒大家:高血压绝不仅仅是一个表面上看不见的数字问题,它可能在不经意间悄然侵蚀着身体的每一部分。

高血压患者死亡率的上升,促使医生和专家开始提倡一些具体的生活方式改变和饮食习惯调整,以帮助高血压患者更好地控制病情,提高生活质量。

其实,高血压的管理并不难,尤其是在日常生活中做好饮食和行为上的控制,可以大大减缓病情的恶化。

根据多年的临床经验,医生指出,要保持良好的健康状态,控制高血压,糖尿病、高血脂等并发症的出现,首先要做到“三不喝、四不吃”,以及“规律服药与定期监测”。

首先,高血压患者应当避免三种常见的饮品。第一种是酒精。很多高血压患者可能没有意识到,酒精摄入对血压的影响有多么显著。

尽管偶尔适量饮酒可能对心血管系统有一些短期的放松作用,但长期过量饮酒会导致血压升高,甚至引发酒精性心肌病和肝病等其他并发症。

研究表明,长期饮酒会破坏血管壁,导致血管收缩,进而升高血压,因此,高血压患者必须严格限制酒精的摄入,最好完全避免饮酒。

第二种需要避免的饮品是浓茶和咖啡。虽然许多人将浓茶和咖啡作为日常提神的饮品,但高咖啡因的饮品会导致心跳加速,增加心血管系统的负担,从而使血压升高。

特别是对于那些已经患有高血压的人,过量摄入咖啡因会加重病情。大量的研究表明,咖啡因能够引起血压波动,尤其是对于那些不常饮用咖啡的人群,突然摄入浓咖啡可能会引起明显的血压升高。

因此,高血压患者应尽量减少浓茶和咖啡的摄入量,可以选择绿茶、花茶等低咖啡因的饮品来代替。

第三种需要避免的饮品是高糖饮料,尤其是碳酸饮料和果汁等,这些饮品含有大量的糖分,不仅对控制体重有不利影响,还能导致血糖的波动,从而加剧血压问题。

糖分过多会增加胰岛素的分泌,导致血压升高,并且长期摄入高糖食物是引发肥胖、糖尿病等一系列疾病的元凶。

对于高血压患者来说,减少或避免饮用高糖饮料,不仅有助于控制体重,还能保持血糖稳定,减轻血管的负担,因此,患者最好选择不含糖的饮料,如白开水、茶水等。

除了避免某些饮品,高血压患者在饮食上也应注意避免“四种”食物的摄入。

首先,少吃高盐食物,盐分摄入过多是高血压的重要原因之一,因为盐中的钠会引起体内水分潴留,增加血容量,进而导致血压升高。

高血压患者应避免食用高盐食物,如腌制食品、快餐、加工肉类等,尽量减少盐的使用量,可以通过增加食物中的香料、香草等调味来代替盐分,既能保持食物的美味,又不增加血压的负担。

其次,高血压患者应避免高脂肪食物的摄入,特别是动物性饱和脂肪,研究表明,过多摄入饱和脂肪不仅增加血脂水平,还会加速动脉粥样硬化的发展,进一步加重高血压的病情。

常见的高脂肪食物包括油炸食品、肥肉、奶油等,高血压患者应当选择富含单不饱和脂肪的食物,如橄榄油、鳄梨、坚果等,而避免过多摄入动物性脂肪。

通过合理的脂肪摄入,有助于降低胆固醇,预防动脉硬化,从而更好地控制血压。

第三,少吃高胆固醇食物,尤其是动物内脏、蛋黄、海鲜等含胆固醇较高的食物,过量摄入胆固醇会增加血液中的低密度脂蛋白(LDL-C)水平,进而加重动脉硬化,导致血压升高。

高血压患者应尽量选择低胆固醇、高膳食纤维的食物,如蔬菜、全谷物、豆类等,同时定期检测血脂水平,以确保胆固醇保持在正常范围。

最后,辛辣刺激性食物也是高血压患者应尽量避免的,虽然辛辣食物能让菜肴更加美味,但它们会刺激胃肠道,引起肠胃不适,并可能加速血压升高。

特别是一些含有辣椒、咖喱等辛辣成分的食品,摄入过多会导致交感神经兴奋,从而使血压波动,对于高血压患者来说,食物应尽量保持清淡,避免过多食用辛辣食物,以帮助维持血压的稳定。

除了饮食控制,高血压患者还应坚持规律服药与定期监测,降压药是高血压治疗的基础,但很多患者在症状好转后,往往自行停药或调整剂量,导致血压反弹或不稳定。

因此,高血压患者应根据医生的建议,严格遵守服药方案,并且定期进行血压监测,确保血压维持在理想范围。

此外,高血压患者也可以通过定期检查肝肾功能、血脂、血糖等指标,全面了解健康状况,确保降压药物的使用安全。

高血压是一种可以通过生活方式干预和药物治疗有效控制的疾病,患者在治疗过程中,要避免摄入“3不喝、4不吃”的不健康食物,保持健康的饮食习惯,并坚持药物治疗和定期监测。

只有这样,才能有效降低心血管疾病的风险,避免高血压引发的并发症,保持长期的健康。健康生活,从饮食和规律用药开始,只有坚持这些基本的原则,才能更好地控制血压,享受健康的生活。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于高血压您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料:

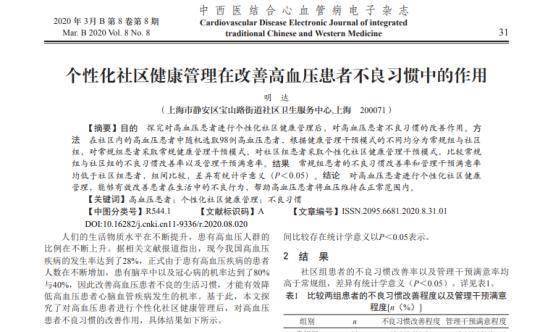

[1]明达.个性化社区健康管理在改善高血压患者不良习惯中的作用[J].中西医结合心血管病电子杂志,2020