“国际”科普|吃出“干净”人生,3类食物让脂肪肝主动退散

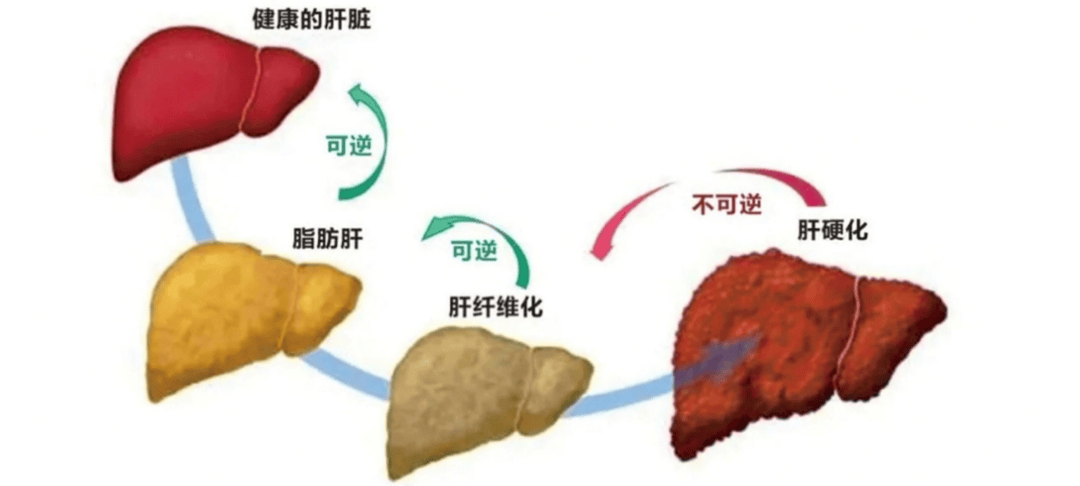

脂肪肝是常见的肝脏疾病,

它是由于肝脏中脂肪堆积过多形成的。

脂肪肝可导致肝功能异常,

从而引发肝硬化、肝癌等疾病。

要改善脂肪肝症状、

在日常生活注意调整饮食结构、

可以达到明显的改善效果。

在日常生活中,我们行车要遵守红灯停一停、黄灯缓一缓、绿灯向前行的交通规则,健康生活也要遵循红、黄、绿科学搭配。

红黄绿饮食法是一种基于食物营养密度与代谢影响的科学膳食分类体系,通过颜色标识帮助公众快速识别食物对健康的潜在影响,尤其适用于体重管理、慢性病预防及代谢健康优化。

一、核心分类机制与科学依据

1.红色警戒区(限制摄入)

1.定义:

高热量、低营养密度且含促炎成分的食物。

2.典型代表:

精制糖制品(如含果葡糖浆的饮料、糕点)、工业反式脂肪(植脂末、氢化植物油加工的零食)、深加工肉类(培根、香肠含亚硝酸盐类)。

3.作用机制:

连续3天过量摄入高果糖饮食可使肝内甘油三酯沉积量增加50%。

2.黄色警示区(适量控制)

1.定义:

中等能量但含部分必需营养素,需注意摄入频率与组合的食物。

2.典型代表:

全谷物主食(糙米、全麦面包含抗营养因子)、动物性脂肪(黄油、猪油需搭配膳食纤维)、高糖水果(荔枝、芒果需搭配坚果延缓糖吸收)。

3.优化策略:

采用“黄金三角配比”——每餐黄色食物占比≤30%,且与绿色食物按1:2比例搭配(如100g糙米饭+200g焯水西兰花)。

3.绿色推荐区(优先选择)

1.定义:

低升糖负荷、高抗氧化物质及膳食纤维的天然食物。

2.典型代表:

深绿叶菜(羽衣甘蓝含硫代葡萄糖苷,激活肝脏Ⅱ相解毒酶)、低糖浆果(蓝莓的花青素可抑制肝星状细胞活化)、菌藻类(海带褐藻多糖通过调节肠道菌群减少内毒素入肝)。

3.增效组合:

建议“绿+绿”协同(如菠菜+牛油果:叶黄素+单不饱和脂肪酸,提升脂溶性抗氧化物质吸收率300%)。

二、进阶实践方案(结合时间营养学)

1. 昼夜节律适配

早晨(06:00-09:00):

绿色区为主,利用皮质醇高峰增强脂肪氧化。

午后(12:00-15:00):

引入黄色区碳水,配合光照促进血清素合成。

傍晚(18:00后):

严格规避红色区,绿色区蛋白质优先,利用夜间生长激素修复肝细胞。

2.代谢弹性训练

每周实施1天“全绿日”(仅摄入绿色区食物),激活AMPK通路增强细胞自噬能力。

每餐采用“3口原则”——先吃绿色食物3口,再摄入其他类别,通过肠-脑轴提前触发饱腹信号。

3.烹调方法:

蒸、煮、炒、溜、焖。

4.进食顺序:

喝汤-蔬菜-肉类-主食。

三、常见认知误区澄清

误区1:“天然红色食物=红色警戒区”

西红柿(含番茄红素)、红苋菜(富含铁)归为绿色区,分类依据为营养属性而非颜色。

误区2:“绿色区可无限量食用”

牛油果、坚果虽属绿色区,但每日摄入需控制在30g以内(避免热量超标)。

红黄绿饮食法通过科学的分类逻辑与动态适配机制,将复杂的营养学原理转化为可视化的行动指南。其核心并非简单禁止,而是通过系统认知重建个体的食物决策模式,最终实现“让健康选择成为本能反应”的终极目标。

供稿|感染疾病科 盛丽萍 马瑞芳

编辑|业务拓展部 谢钰(实习)

责编|业务拓展部 张曦

上一篇:健康科普丨高温天气实用防暑指南

下一篇:孩子身上的这种小疙瘩,可能会传染