原创 医生:糖尿病的首个危险信号,常在走路时出现,很多患者未曾察觉

走不动了?你的双腿或许正发出糖尿病的早期警报

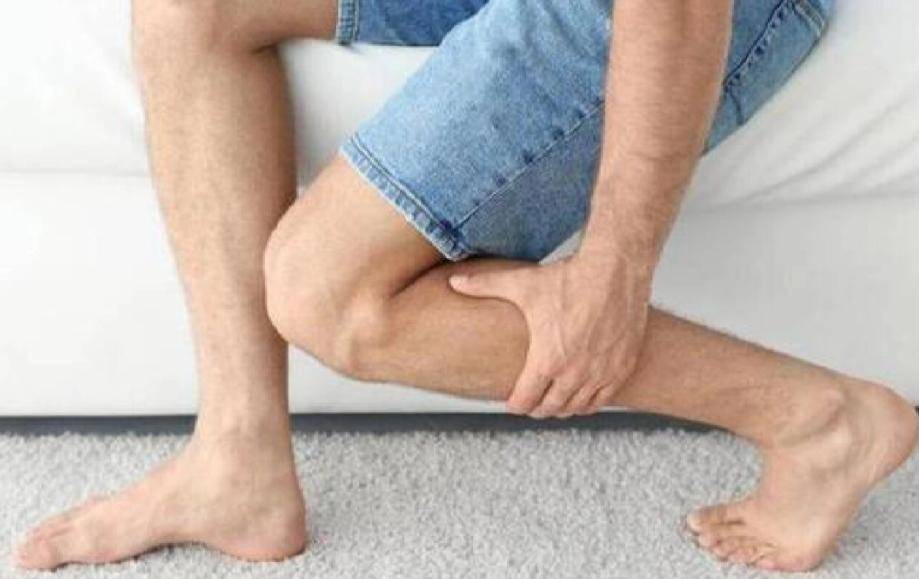

走路,是人类最自然的动作之一。然而,当这个简单的行为变得吃力,当双腿发出“走不动了”的信号时,我们是否想过,这或许并非简单的“老毛病”,而是隐藏在血液中的“隐形杀手”——糖尿病正在悄悄敲响警钟?

许多人认为糖尿病的标志是血糖升高,但这往往是疾病发展到一定阶段后的表现。事实上,糖尿病的“前奏”往往隐藏在一些看似普通的小动作中,例如间歇性跛行——走路时腿部疼痛,休息后缓解,再走又犯,这种节奏感极强的疼痛,正是糖尿病早期的一个重要信号。

这种“间歇性跛行”在医学上被称为下肢动脉供血不足。糖尿病前期或早期患者尤其常见。持续存在的血管炎症会导致粥样硬化,血液流通受阻,而距离心脏较远的腿部动脉往往首当其冲。 更“狡猾”的是,这种症状常被误认为是骨关节问题,许多人年过四十,饱受腿痛困扰,却殊不知真正的“幕后黑手”是糖尿病性血管病变。

糖尿病早期的症状极其隐匿,除了腿部问题,还可能表现为持续疲劳、体重异常波动等。这些细微的变化往往容易被忽视,因为它们看起来也像普通疲劳、饮食不规律或年龄增长带来的自然反应。 根据国家卫健委数据,我国糖尿病患者已超过1.4亿人,其中相当一部分人在确诊前已经历数年“无声”的血糖异常,这意味许多人在确诊时,身体器官已悄然受损,其中神经系统和血管系统往往首当其冲。

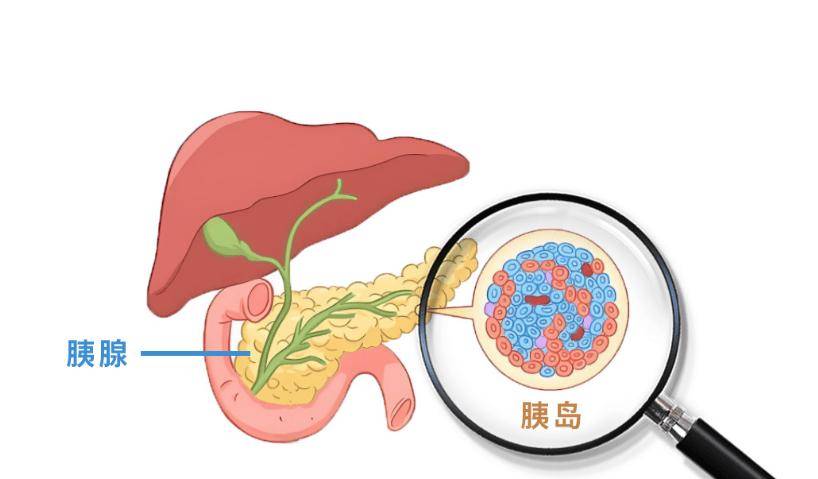

从西医角度看,糖尿病的根本问题在于胰岛素分泌异常或作用抵抗,导致血糖无法正常利用,最终引发各种并发症,例如视网膜病变、肾病、神经病变等。这些并发症才是糖尿病真正可怕之处,很多患者确诊时已出现这些问题。下肢动脉硬化狭窄更是严重威胁,若不重视,最终可能导致组织坏死、溃烂,发展成糖尿病足,甚至面临截肢风险。

中医则认为糖尿病属“消渴”范畴,认为“足痛”、“行走不利”等症状与气血不足、经络不通相关。中医理论中的“行走不利”与西医所说的血管供血不足不谋而合,体现了中西医在疾病理解上的某种交汇。

日常生活中,如何捕捉这些微妙的信号?密切关注走路状态至关重要。如果轻松能走的距离突然变得吃力,或腿部出现酸胀、发凉、麻木,尤其休息后缓解,再走又犯,这很可能是血管在“报警”。

除了腿部感觉,还有一些早期信号值得警惕:裸脚踩地时脚底感觉迟钝,或穿着鞋也感觉不到异物,这可能是糖尿病性神经病变的前兆;脚部皮肤干燥、粗糙、皲裂,这些看似“皮肤小问题”,背后可能是微血管循环受损。

现代人摄入过多精制碳水、油脂和糖分,是糖尿病发病率上升的重要原因。年轻人常年外卖、甜饮当饭吃,让身体不知不觉陷入胰岛素抵抗的深渊,即使是瘦人,也可能出现“隐性糖尿病”。 很多人误以为糖尿病是“胖人的专属”,但体重正常甚至偏瘦的人也可能罹患,尤其家族有糖尿病史的人群,更应提早筛查血糖水平。

遗传因素固然重要,但生活方式能有效延缓疾病发生。规律的有氧运动,例如快走、游泳、骑自行车等,能提升胰岛素敏感性,改善血糖代谢。每日坚持30分钟中等强度运动,尤其饭后1小时运动,对控制血糖尤为有效。但下肢供血不足者应避免剧烈运动。

定期体检是“揪出”隐匿型糖尿病的关键。每年至少一次空腹血糖、糖化血红蛋白检查,能及时发现血糖异常。糖尿病发病存在显著地区差异,这提示我们防控糖尿病需因地制宜、因人而异。

全球视角下,糖尿病已成为公共健康领域的重要挑战。公众对糖尿病的认知不应停留在“血糖高”四个字上,而应深入了解其多系统影响与早期信号。

当双腿告诉你“走不动了”,请不要轻视,这可能是身体在提醒你:血糖,已经不对劲了。

健康声明:以上症状均为糖尿病可能出现的早期表现,但也可能由其他多种疾病引起,不能作为诊断依据。如有疑似症状,建议尽早前往正规医疗机构进行专业检测与评估,切勿自行判断和延误治疗。

参考文献:

[1] 钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2] 王丽,刘国强,张娟.我国糖尿病流行状况与防控策略研究[J].中华预防医学杂志,2024,58(03):241-246.

作者声明:作品含AI生成内容

"