浙大研究:人为什么会得癌?原来癌症是这样来的,看完你就清醒了

刚拿到浙江大学最新的癌症研究报告,我震惊了!原来我们每天都在和癌症"约会"!身体内的细胞每天分裂上亿次,只要有一次出错,就可能成为癌细胞的起点。

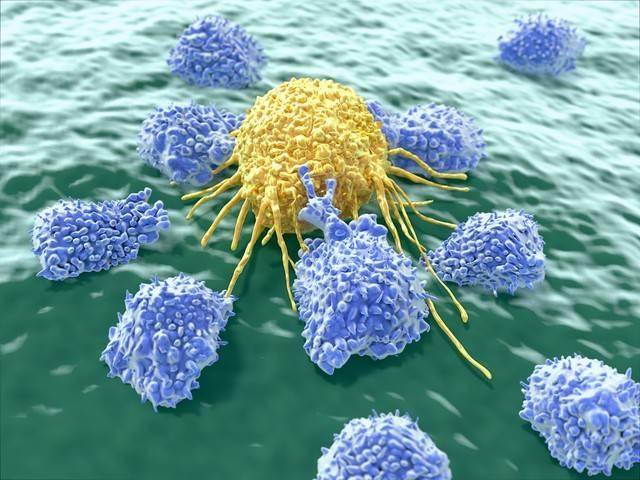

这就像一场没有硝烟的战争, 我们的身体不断与潜在的癌变细胞较量,而你却浑然不知。

李教授,一位资深肿瘤科医生,前几天跟我分享了他的一位患者故事。王先生,45岁,从不抽烟喝酒,生活规律,却在常规体检中发现了早期胃癌。

医生告诉他:"并非所有癌症都是不良生活习惯导致的, 基因突变可能是个无声的杀手。"这让王先生很困惑,如果不是生活习惯问题,那癌症到底是怎么来的?

浙大研究团队给出了答案:癌症的发生, 本质上是细胞DNA复制过程中的"拷贝错误"。如果把人体DNA比作一本有30亿个字的书,每天复制无数次,即使复制准确率高达99.9999%,错误依然会发生。根据统计,一个人一生中,细胞分裂可达10^16次,这意味着错误在所难免。

我们的身体像个严格的质检员,有专门的修复机制来纠正这些错误。但随着年龄增长,这个"质检系统"也会逐渐老化, 修复能力下降,错误就会积累。这就像老房子,年久失修,问题自然增多。

"癌症并非一日形成,而是多次基因突变的结果。"浙大的陈教授解释道。根据最新数据,一个恶性肿瘤的形成,需要经历6-10次关键基因突变,这个过程可能长达10-20年。 癌症是一场细胞的"渐变叛乱",而非突然袭击。

我有个朋友小张,他父亲确诊肺癌后,全家陷入恐慌,担心是否遗传。虽然有5-10%的癌症与家族遗传有关,但90%以上是后天因素造成的。浙大研究显示, 环境因素和生活方式在癌症发生中占据主导地位。

哪些因素会增加癌症风险?数据说话:吸烟导致全球25%的癌症死亡;不健康饮食导致30-35%的癌症;缺乏运动增加20-25%的癌症风险。更令人吃惊的是, 慢性炎症长期存在,会让癌变风险飙升2-3倍!

吴大爷今年78岁,肝癌晚期。回溯他的病史,40年前他曾感染乙肝病毒,导致慢性肝炎,却从未重视。医生叹息:"如果当初积极治疗,结局可能完全不同。"研究表明, 持续的炎症状态会促进细胞异常增殖,加速基因突变。

心理因素也不容忽视。浙大研究发现,长期抑郁或压力过大的人群,癌症发生率比一般人高出30%。这是因为 负面情绪会影响免疫系统功能,降低身体清除异常细胞的能力。

赵阿姨退休后开始种菜、跳广场舞,每天笑容满面。她告诉我:"退休前我总是紧张焦虑,现在心情好了,连多年的胃病都不犯了。"浙大研究证实, 良好的心态能增强免疫力,这是抵抗癌症的重要防线。

说到免疫系统,它就像体内的"特种部队",24小时巡逻,消灭可疑细胞。据统计,人体每天可能产生数千个潜在癌细胞,但 绝大多数被免疫系统及时清除。当免疫功能下降时,这些细胞才有机会"兴风作浪"。

张医生在门诊经常遇到这样的病人:得知自己有癌症风险因素后,整日忧心忡忡。他总是告诉他们:" 过度焦虑本身就是风险因素,理性认识癌症更重要。"人们对癌症的恐惧,部分来自于对它的误解。

浙大团队的最新发现令人欣慰:虽然癌症发病率随着年龄增长而上升,但我们对它的了解和控制能力也在提升。通过科学防癌,约40%的癌症是可以预防的。 关键在于从源头减少诱发因素,而非盲目迷信所谓"抗癌食品"。

我邻居王阿姨每天喝各种"抗癌茶",吃各种保健品,却对医生建议的定期筛查不重视。殊不知, 早期发现是提高癌症治愈率的关键。大肠癌早期发现,五年生存率超过90%,晚期则不足10%,差距悬殊。

听说了李大爷的故事后,我深受触动。他是位退休教师,坚持每年体检,三年前通过筛查发现早期食道癌,手术后恢复良好,现在仍活跃在老年大学。医生说, 正是他的理性态度和定期筛查救了他一命。

面对癌症,我们既不能掉以轻心,也不必谈"癌"色变。浙大研究提醒我们,癌症并非命中注定,它是多种因素长期作用的结果。通过了解这些机制,我们能够更加科学地预防和应对。

癌症就像一场没有硝烟的暗战,理解了"敌人"的特性,我们才能更好地保卫自己的健康堡垒。 与其惧怕癌症,不如了解它、防范它。浙大研究给了我们这把钥匙,而如何使用,就看我们自己了。

本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。

参考文献:

1. 陈忠、王立新等.《细胞增殖与癌变机制研究进展》.中华医学杂志,2023,103(12):1025-1032.

2. 李明华、张志强.《环境因素与癌症发生关系的流行病学研究》.中国肿瘤,2024,33(2):145-152.

3. 浙江大学医学院肿瘤研究中心.《癌症防治蓝皮书(2024)》.人民卫生出版社,2024.

4. 吴红艳等.《慢性炎症与肿瘤发生机制及预防策略》.中华预防医学杂志,2023,57(8):789-796.

下一篇:基孔肯雅热,到底怎么防?