就医帮 | 气管最窄处只有3毫米!首都儿童医学中心多学科联合成功完成儿童巨大前纵隔肿物手术

出品 | 搜狐健康

作者 | 首都儿童医学中心麻醉科 邹士雅、潘守东

编辑 | 刘家碧

10岁的轩轩(化名),正处于天真烂漫的年纪。1个月前,他毫无征兆地出现气喘症状,当地医院胸部检查提示“肺炎”,入院治疗1周后出院。然后,出院后的轩轩症状并未完全消失,家长带着他再次就医。在医生的建议下,轩轩进行了胸部CT检查,结果领人震惊——胸骨后方竟长出一个直径超过10厘米的巨大“前纵隔肿物”。该肿物不仅包绕进出心脏的大血管,还压迫气管使其变窄。

当地医院立即安排轩轩在局麻下进行肿物穿刺活检。病理结果显示为“胸腺瘤B1型”,这是一种低度恶性肿瘤,对化疗不敏感。此时,巨大的肿瘤已严重压迫气道和大血管,轩轩的生命危在旦夕。但由于麻醉和手术的风险极高,当地医院建议先进行化疗和放疗,待瘤体缩小后再考虑手术。

然后,轩轩的病情进展迅速,呼吸困难日益加重,晚上无法平躺入睡,只能趴在桌子上,一晚上会憋醒多次。轩轩家长多方打听后,带着轩轩来到首都医科大学附属首都儿童医学中心的胸部及肿瘤外科门诊,找到了武玉睿主任。武玉睿主任了解病情后,立即将轩轩收住院,进一步完善检查和治疗。

多学科会诊,提出分阶梯保障方案

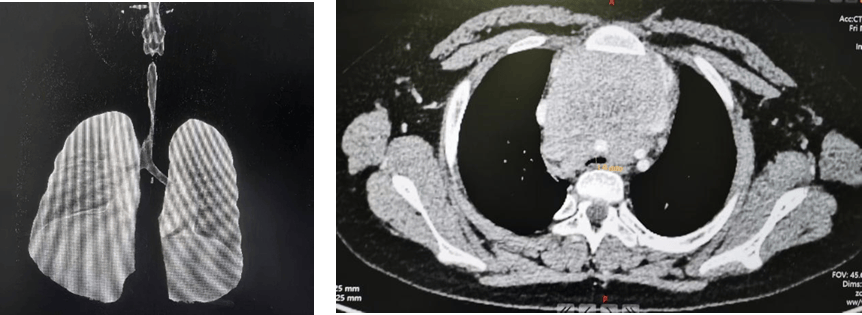

轩轩入院后,医院迅速为他安排了增强胸部CT检查。结果显示,巨大前纵隔肿物包绕无名静脉、颈总动脉及锁骨下动脉,推移上腔静脉,气管受压变窄。放射科副主任孙雪峰根据CT数据对轩轩的气道进行三维重建,发现其气管中下段受压超过80%,最窄部位直径仅3毫米,而该年龄段儿童气管直径正常值为8毫米。

图说 / 轩轩术前CT检查和三维重建影像

图说 / 轩轩术前CT检查和三维重建影像

刚入院时,轩轩还能勉强平躺完成CT检查,但此后病情持续恶化, 连趴着都无法缓解,只能坐着睡觉。孩子自诉常有濒死感,极度焦虑,不敢入睡。轩轩的病情进展迅猛,已命悬一线。武玉睿主任立即召集全院多学科会诊。

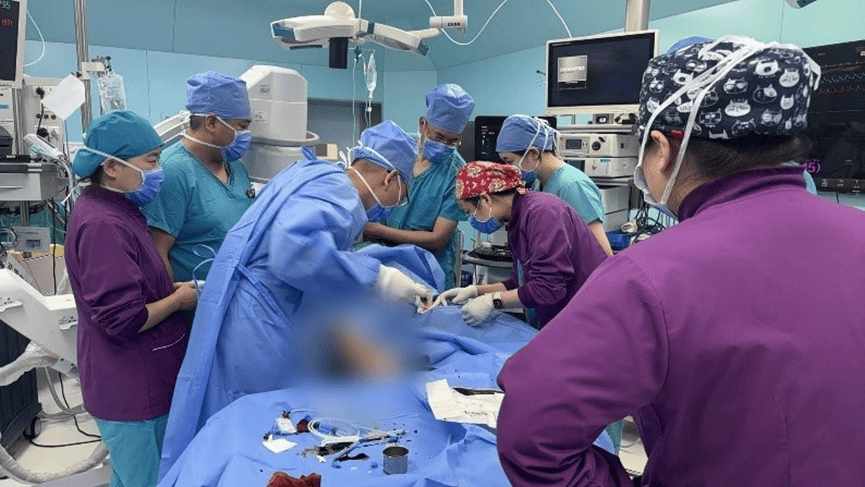

图说 / 多学科会诊

图说 / 多学科会诊

经过讨论,专家们认为轩轩病情发展迅速,随时可能危及生命,必须立即采取治疗措施,当务之急是尽快手术切除或减压。

摆在面前的首要难题是麻醉关。由于纵隔肿瘤严重压迫气道,气管插管难度极大,若插管失败,将无法进行有效通气。而且,术前只能在应用抗焦虑药物后,在清醒状态下插管,因为一旦应用肌松药,气管周围肌肉失去支撑,将导致呼吸衰竭,这种灾难性后果几乎无法挽回,抢救成功的几率微乎其微。

经过深入讨论和推演,专家们为轩轩制定了3套阶梯式麻醉和手术保障方案:第一,麻醉科充分利用轩轩仅存的3毫米气道空间,尝试插入较细的加强型气管导管,为呼吸保留最后通道;第二,若较细气管插管无法置入,介入中心与麻醉科联合在放射线下,先在气道内置入导丝,再沿导丝置入较细气管导管;第三,心脏外科随时做好经股动静脉置管,连接体外循环的准备。这三阶梯方案风险和创伤层层递进,一旦进入体外循环阶段,人工心肺机将暂时替代轩轩的呼吸和心脏功能,但由于全身血液抗凝,将为复杂的手术增加更多出血风险。因此,清醒状态下完成气管插管是最佳选择,大家将希望寄托在麻醉科主任潘守东身上。

严阵以待,挑战儿童清醒气管插管

2025年6月4日上午10点,轩轩坐在平车上被推进手术间。手术床已调整为头高脚低位,床头垫上厚枕头,轩轩在手术台上能够保持相对舒适的半坐位,以最大限度减轻肿物对气道和周围组织的压迫。

轩轩半坐位转移到手术床上,护士协助他保持体位,麻醉科邹士雅医生为他连接了吸氧面罩,并开始连续心电图、脉搏氧饱和度和无创血压监测。监护仪数据显示,轩轩氧合功能尚可,但血压偏高。潘守东主任明白,这是术前恐惧和焦虑所致。为了缓解孩子的焦虑情绪,冒着肿瘤压迫症状加重的风险,潘守东主任下达静脉给予咪达唑仑1.5毫克的医嘱。随着药物起效,轩轩的血压和情绪逐渐平稳,能够主动配合医护人员操作,药物剂量精准有效,既缓解了焦虑,又未加重症状。

在进行气管插管前,还有一系列准备工作要做。护士为轩轩雾化吸入局麻药利多卡因,以减轻气管插管对气道黏膜的刺激;麻醉医师为其连接经鼻加温湿化高流量吸氧,提高氧气储备,延长耐受缺氧时间。难度最大的是在局麻下为轩轩建立有创动脉和中心静脉置管及监测。麻醉科韩丁医生在超声引导下,沉着冷静地完成了桡动脉和股静脉穿刺置管,为轩轩提供实时血流动力学监测,同时建立起抢救用药的血管通路。心脏外科张辉、王双兴医生在轩轩股动静脉部位消毒铺巾,随时准备切开置管连接体外循环。

图说 / 韩丁医生在局麻下为轩轩完成有创动脉和静脉穿刺置管

图说 / 韩丁医生在局麻下为轩轩完成有创动脉和静脉穿刺置管

准备工作就绪,最关键的气管插管环节即将开始。此时,第一份动脉血气分析结果送到潘守东手中,动脉氧分压500毫米汞柱,这表明前期经鼻高流量吸氧效果显著。在众人协助下,韩丁医生借助可视喉镜,再次对口腔、喉部和声门进行表面麻醉,并尝试用内径5毫米的加强型导管进行气管插管。导管顺利通过声门,但在到达气管中段时遇到阻力,这与术前预想一致,因为肿物对气管压迫最严重的部位就在气管中下段。若导管能越过狭窄段,轩轩将重获生机;若不能,后果不堪设想,后续管理难度将呈指数级增加,毕竟孩子气管最狭窄处只有3毫米。此时,潘守东主任果断将气管导管沿管芯向下用力一推,导管顺利通过狭窄部位。轩轩出现轻微呛咳,麻醉机、监护仪和听诊结果均显示通气正常,血流动力学稳定。准备好的介入和体外循环设备暂时无需启用,可以开始全身麻醉。一般认为,这个年龄段进行清醒气管插管难度极大,但轩轩凭借强烈的求生欲和顽强的意志,完美配合了医护人员。

图说 / 医护人员在可视喉镜下为轩轩进行气管插管,并使用纤支镜进行精确定位

图说 / 医护人员在可视喉镜下为轩轩进行气管插管,并使用纤支镜进行精确定位

术中冰冻病理,最终确诊淋巴瘤

麻醉药缓缓注入轩轩体内,他平稳进入麻醉状态,终于可以躺平。韩丁医生借助纤支镜发现,轩轩气管最狭窄部位距离隆突(气管分叉处)很近,不到1厘米。导管位置稍有偏差,就可能导致气管不通畅或单肺通气,而轩轩在单肺通气状态下无法维持氧合。麻醉医生对气道管理的安全空间极小,整个手术过程犹如走钢丝般惊险。

手术终于开始。主刀的武玉睿主任发现肿物质地与预想不同。胸腺瘤B型组织应较软,而轩轩气管和心脏上方的肿瘤组织却硬如磐石、边界不清。病理科王鹏主任立即将切下的一小块肿瘤组织送到病理科诊断。术中冰冻病理结果显示,轩轩的肿瘤为高级别淋巴瘤。与术前大家的担忧一致。与其他实体肿瘤不同,淋巴瘤治疗主要靠放化疗,手术只需达到取活检目的即可。淋巴瘤对激素敏感,首要应用的就是激素。武玉睿主任在术中致电血液内科张蕾主任医师,并根据建议立即给轩轩使用第一剂量激素治疗,后续再根据大病理的具体分型制定精准化疗方案。随后,武玉睿主任又切除部分肿瘤,以减轻瘤负荷和压迫。

手术结束,危机中的绝地反击

手术结束后,就在麻醉医师和护士将轩轩从手术床转移到转运车上时,转运呼吸机显示潮气量明显下降,血氧饱和度迅速降低,报警音响起。潘守东主任发现手控通气压力达到80 毫米汞柱仍无法有效通气,危机再次降临。血氧饱和度持续下降,潘守东主任判断肿物压迫加重,导致气管导管前端气道完全塌陷,需要马上抢救。此时,韩丁医生迅速让在场人员扶轩轩坐起来,将体位调整为端坐前倾位,他的通气逐渐改善,氧合也恢复正常。韩丁再次借助纤支镜,调整了气管导管位置。原来,气管导管仅几毫米的移位,就可能引发灾难性后果。在转运和术后恢复阶段,仍需小心翼翼。

重症监护,病情出现转机

术后轩轩转入重症监护室,一边接受生命支持治疗,一边根据肿瘤细胞分型进行化疗。经过综合治疗,轩轩的前纵隔肿物开始缩小,气道压迫症状明显缓解。术后第7天,轩轩顺利拔除气管导管,终于度过了生死难关。后续在重症医学科、胸部及肿瘤外科、血液内科的悉心照料下,他逐渐撤掉身上的管路,转入普通病房继续治疗。

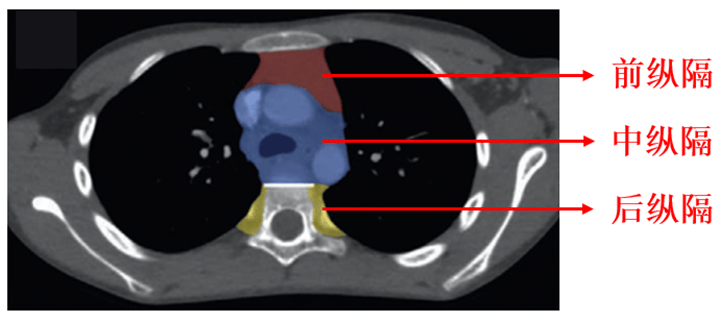

纵隔在哪儿?

胸腔正中间有一个“隔间”,两侧是肺,前面是胸骨,后面是脊柱,这个区域就叫纵隔。纵隔中有心脏、大血管、气管、食管、胸腺、淋巴结等重要结构。纵隔被人为分为前、中、后三个部分:前纵隔是胸骨与心包前壁之间的潜在狭小间隙,后纵隔位于心包后方至脊柱前缘,中间即为中纵隔。

图说 / 纵隔影像学图示

图说 / 纵隔影像学图示

什么是纵隔肿物?

纵隔肿物就是在这个区域异常生长的组织团块,它的性质多种多样,可能是囊肿、肿瘤(良性或恶性)、肿大淋巴结等。有的像“懒汉”一样无害,有的则可能生长迅速、侵袭性强,威胁生命。前纵隔肿物是临床症状最明显,也是最危险、手术难度最大、麻醉医师最关注的一类疾病,儿童一旦出现前纵膈肿物,更易出现气道、心血管受压,手术和麻醉风险更高,如果是高度侵袭性肿瘤,则会进展迅速,可短期内出现呼吸循环衰竭、危及生命。

如果出现巨大纵隔肿物会有哪些表现?

咳嗽、呼吸困难、声音嘶哑、端坐呼吸(压迫气管或肺);

吞咽困难(压迫食管);

头面部肿胀/紫绀、心慌、晕厥(压迫心脏或大静脉);

胸痛、发热、体重减轻(非特异症状)。

孩子出现上述表现后如何应对?

1、早检查早治疗

一旦出现上述症状,尤其迁延不愈者,尽快到正规医院就诊,及时诊断和治疗。

2、别恐慌

纵隔肿物并非无药可救,部分是良性的可治愈,即使是恶性,目前有多种手段可以帮助实现长期无瘤生存。

如何明确诊断?

1、血液检验

辅助判断感染或肿瘤标志物。

2、影像检查

胸部X光:初步筛查。

CT或MRI:精准定位肿物大小和位置。

3、活检

细针/粗针穿刺或者手术取少量组织化验,明确性质。

为什么前纵隔巨大肿物麻醉风险高?

前纵隔包含心脏、大血管、气管等重要结构。巨大肿物(尤其是大于5厘米或压迫气管/血管)在麻醉时可能引发致命并发症:

1、气管压迫:全麻后肌肉松弛,肿物失去支撑,可能压扁气管→无法通气(患者“窒息”)。

2、 上腔静脉压迫:静脉回流受阻→脑水肿、低血压等。

3、心脏压迫:肿物直接压迫心脏→心跳骤停。

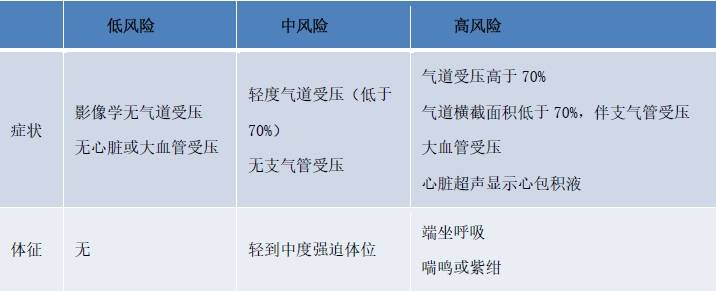

根据儿科患者的体征和症状将术中风险分为几类:

图说 / 术中风险分类

图说 / 术中风险分类

对于高风险手术,往往需要麻醉科、外科、肿瘤科、放射科、ICU等多学科协作制定麻醉和手术方案,准备困难气道、体外循环设备,以万全应万一,应对随时可能出现的危机。

若发现孩子出现呼吸困难、吞咽困难、胸痛等症状,应及时就医。定期体检、早期发现、规范治疗是守护孩子健康的关键。