胆囊切不切?看这几个关键特征,早知道早受益

在肝胆疾病的治疗领域,关于胆囊切除手术的争议从未停止。有人认为,胆囊出现问题,直接切除一了百了;也有人担心,切除胆囊会带来一系列后遗症,对身体产生不良影响。那么,胆囊到底该不该切?今天,我们邀请到成都普济中医药研究院的杨成平主任,为大家详细剖析判断胆囊是否该切除的关键特征。

胆囊作为人体消化系统的重要组成部分,虽然体积不大,却承担着储存和浓缩胆汁、调节胆道压力等重要功能。然而,胆囊炎、胆结石等胆囊疾病的高发,让很多患者面临着是否切除胆囊的艰难抉择。切,害怕术后出现消化不良、腹泻等并发症;不切,又担心病情反复甚至恶化。其实,胆囊该不该切,并非简单的二选一,而是需要综合多方面因素来判断。掌握这些关键特征,能帮助患者更好地了解自身病情,做出科学的治疗决策。

(一)频繁发作的严重症状

当胆囊炎或胆结石导致频繁且严重的疼痛发作时,这往往是一个重要信号。疼痛不仅会给患者带来极大的痛苦,还可能影响日常生活和工作。如果疼痛发作变得愈发频繁,甚至每月发作多次,每次疼痛持续时间长,且通过药物治疗难以有效缓解,这种情况下,切除胆囊可能是必要的选择。因为频繁发作意味着胆囊炎症持续存在,且胆囊功能逐渐受损,继续保留胆囊不仅无法改善症状,还可能引发更严重的并发症,如胆囊穿孔、坏疽等。

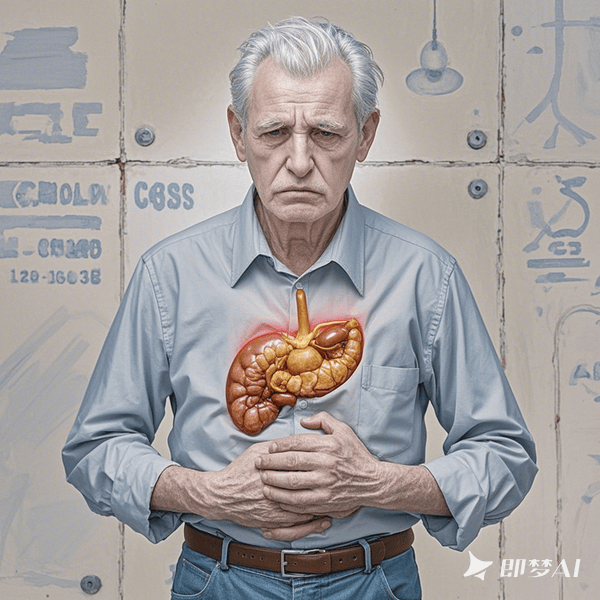

(二)结石大小与数量

胆结石的大小和数量对是否切除胆囊也有着关键影响。一般来说,当结石直径超过 2 - 3 厘米时,就需要提高警惕。较大的结石更容易卡在胆囊颈部或胆管内,引发梗阻,导致胆汁排出不畅,进而诱发更剧烈的疼痛和感染。此外,如果胆囊内结石数量众多,充满整个胆囊,形成所谓的 “瓷化胆囊”,这种胆囊已经失去了正常的功能,而且癌变的风险显著增加,此时切除胆囊是降低风险的有效手段。

(三)胆囊功能严重受损

通过医学检查评估胆囊功能至关重要。胆囊收缩功能测定等检查能够帮助医生了解胆囊的实际工作状态。如果检查显示胆囊的收缩功能严重下降,无法正常储存和释放胆汁,无法完成其应有的消化辅助功能,即便症状暂时不严重,也可能需要考虑切除。因为一个功能缺失的胆囊,留在体内不仅无法发挥作用,还可能成为细菌滋生的温床,引发反复感染。

(四)存在恶变风险

对于一些特殊情况,如胆囊息肉直径超过 1 厘米,且伴有血流信号异常;或者慢性胆囊炎长期反复发作,导致胆囊壁明显增厚、钙化等,这些都提示存在一定的恶变风险。为了避免胆囊癌的发生,防患于未然,在这种情况下,切除胆囊是较为谨慎和明智的选择。

胆囊切除与否是一个需要综合多方面因素、谨慎做出的决定。上述这些关键特征,为患者和医生提供了重要的参考依据。但无论最终是否选择切除胆囊,患者都应该积极与医生沟通,充分了解手术或保守治疗的利弊。同时,对于胆囊疾病,预防也同样重要。保持健康的饮食习惯,如规律进食、避免高脂肪高胆固醇食物、戒烟限酒等,有助于降低胆囊疾病的发生风险。即使切除了胆囊,患者也不必过于担忧,通过合理的饮食调整和生活方式改变,同样可以维持良好的消化功能和健康状态。希望大家都能重视胆囊健康,远离胆囊疾病的困扰。

免责声明: 文章中所展示的图片均为人工智能生成。若这些图片存在版权问题或不适用于商业用途,我们将严格遵守相关法律法规,一经指出,将立即删除相关图片,感谢您的理解与配合!