吴承恩的《西游记》作为中国四大名著之一,几乎家喻户晓,书中的师徒四人性格鲜明,各具特色,给人留下了深刻的印象。其中,孙悟空尤其受到读者的喜爱。孙悟空的性格、思想与情感在作者的笔下展现得非常生动、鲜明。

但在《西游记》的前几回,为什么孙悟空曾打死六个凡人呢?他又是如何被封为佛祖的?这六个死去的凡人名字组合在一起,其实有着深刻的寓意。相信许多人也对此感到疑惑,接下来我们将一探究竟,解答这些疑问。

解救悟空,求取真经

孙悟空出生于一个神奇的世界,这个世界里有许多不同寻常的石头,其中最为特殊的就是开天辟地的仙石。当悟空从仙石中蹦出来时,天地为之一震,甚至惊动了三界。他从仙石中蹦出来后,伸了伸懒腰,双眼射出两道金光,显现出强大的能量。

凭借着自己的强大武艺,悟空征服了花果山的猴子们,成为了水帘洞的美猴王。悟空在花果山过了三四百年无忧无虑的生活,后来为了寻求长生不老的秘诀,以便更好地保护自己的猴子猴孙,他决定拜菩提老祖为师。

菩提老祖看到了孙悟空的非凡天赋,便收他为徒,并为他取名孙悟空。在菩提老祖的教导下,悟空很快掌握了长生不老之术、七十二变和筋斗云等绝技。然而,孙悟空因过于自负,到处炫耀自己的能力,最终惹恼了菩提老祖,被逐出师门。

孙悟空回到花果山后,想要找到一件称心的兵器,于是他大闹东海龙宫,成功获得了如意金箍棒。东海龙王因为心生怨恨,向天庭报告了悟空的所作所为,天庭开始对悟空进行追捕。

为了不让孙悟空继续作乱,玉帝将他召至天庭,给他安排了一个职位——弼马温。然而,悟空觉得这个职位太过低微,受到天庭神仙的轻视,于是他再次大闹天宫。玉帝束手无策,最终请求如来佛祖出手相助,把孙悟空压在五行山下。

唐三藏解救悟空,开始取经

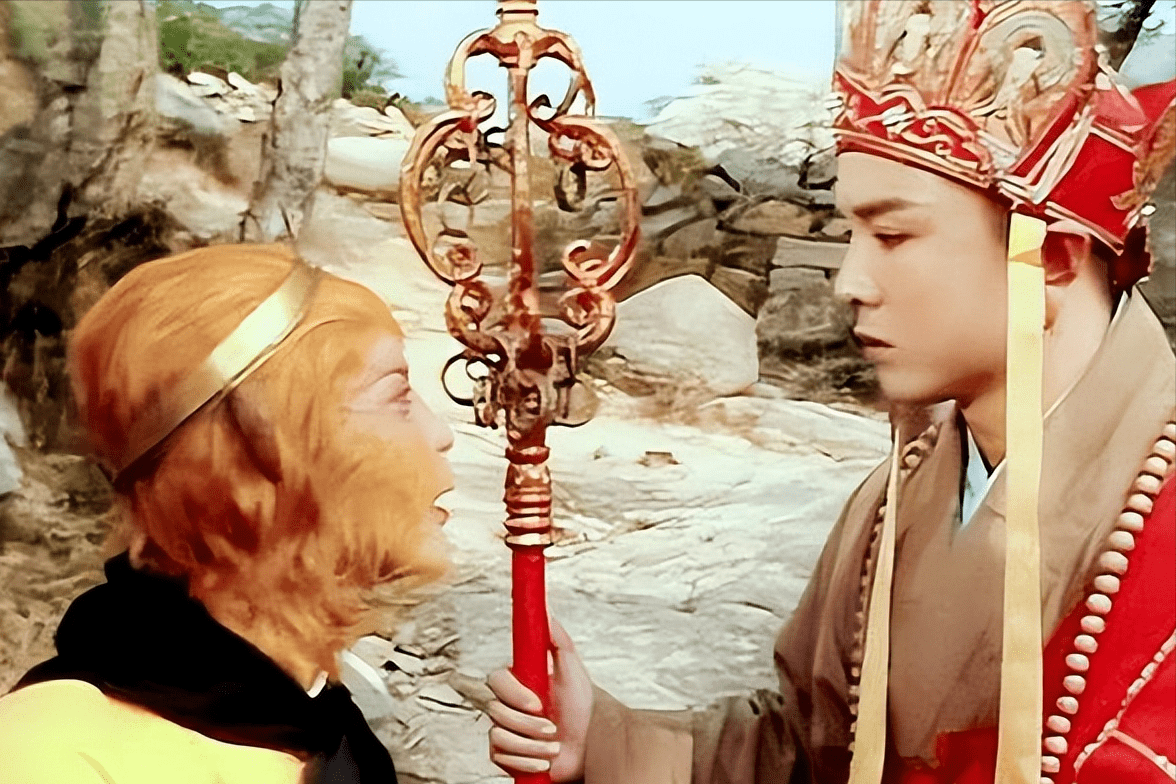

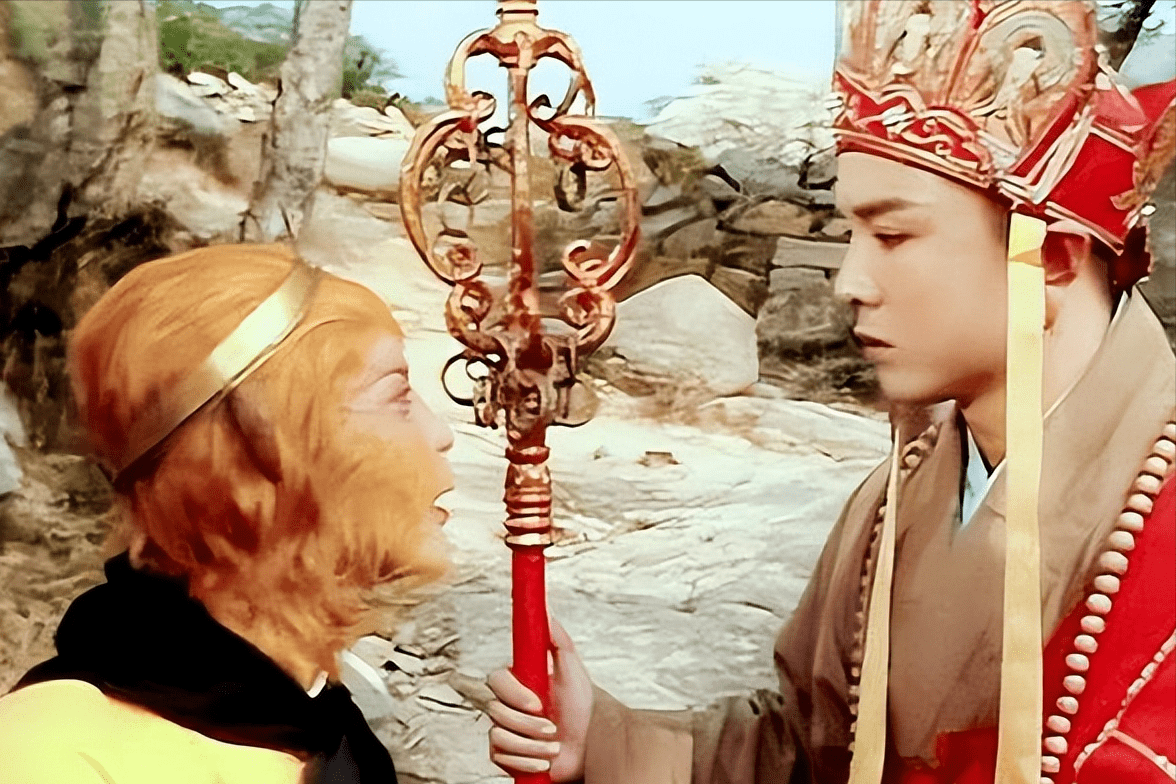

唐三藏西天取经途中,在观音菩萨的指引下,来到了五行山,解救了孙悟空。唐三藏将孙悟空收为徒弟,给他取名行者,并开始了西行的取经之旅。

孙悟空打死凡人强盗

在取经途中,唐僧师徒遇到了一伙山贼,他们专门抢劫过路的行人。这六个山贼正是普通的凡人,目标是抢夺金银珠宝。唐僧见状,吓得不知所措,孙悟空在保护唐僧的同时,让唐僧先行离开。

孙悟空和盗贼展开了激烈的斗争,最终他一棒子把这六个盗贼打死了。这六个盗贼本来就不怀好意,他们为了抢夺金银珠宝,而孙悟空则让他们释放唐僧,并表示金银珠宝归自己所有。盗贼们相信了孙悟空的话,放走了唐僧。可是当他们发现被孙悟空欺骗后,便开始反击,纷纷向悟空攻击。

当时的孙悟空性格暴烈,而唐僧又不在身边没有劝解,他一时失控,最终将这六个盗贼打死了。这也是孙悟空唯一一次杀死凡人。唐僧得知后非常生气,严厉批评孙悟空,说他不需要如此冷酷无情的徒弟。

唐僧总是误会孙悟空为杀人犯,只愿意相信眼前所看到的一切,而对孙悟空的解释总是听不进去。尽管如此,每当遇到危险,他又会需要孙悟空的帮助。

在取经路上,孙悟空曾受到了不能杀死凡人的约束,而这六个盗贼正是师徒四人取经路上遇到的第一个难题。佛祖之所以这样做,是希望孙悟空能亲自斩断这六个象征性的凡人,从而斩断他内心的欲望,最终成佛。

六个强盗的寓意 这次事件之后,唐僧与孙悟空之间的矛盾加剧。孙悟空最终被封为斗战胜佛,但他曾打死凡人,这个事实也不能被忽视。那么,为什么他最终还是被封为佛呢? 这六个盗贼并非仅仅是普通的强盗,他们的名字分别是:眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧。六个盗贼的名字分别对应了六根——眼、耳、鼻、舌、意、身。这正是佛经中所提到的六根。 佛教认为,所有的烦恼都源于六根。通过修行,清除这六根的影响,人就能摆脱世俗的烦恼。因此,这六个盗贼必然会死。孙悟空打死他们,也象征着他斩断了自己的六根,表明他心无杂念,愿意追随佛法,这也是他最终被封为斗战胜佛的原因。 出家人讲究六根清净,如果真正想成佛,首先要斩断这六根的束缚。唐僧和孙悟空各有各的想法,唐僧性格仁慈,觉得无论好坏都不该杀人,而孙悟空则认为,若不杀掉这些盗贼,唐僧就会受到威胁。 这次事件是佛祖对孙悟空的考验,也是开启取经之路的关键。孙悟空在面对考验时没有犹豫,顺利完成了任务,并从中得到了磨砺。只有彻底摒弃六根,师徒四人才能心无旁骛,顺利完成取经任务,经历后来的九九八十一难。 小时候看《西游记》,我们关注的只是孙悟空降妖除魔的精彩场面,喜欢他的神通广大,但随着年纪的增长,再次回味其中的每一个细节,才发现其中蕴藏的深意。孙悟空打死六个凡人这一情节背后,实际上承载着作者吴承恩的深刻哲理。这一路的考验和磨砺,正是为了让师徒四人逐渐成为合格的修行者。我们每个人都有人生中的七情六欲,爱恨情仇,但尽管我们无法完全去除它们,至少可以尽力控制。孙悟空在这一点上做得非常好,他毫不犹豫地斩断自己的六根,表现出了坚定的决心。 吴承恩创作《西游记》时,巧妙地设计了人物和情节,并将佛法和哲理融入其中。这本书无论读多少遍,总能带给我们不同的感悟,正因如此,它才成为了中国文学的经典之作。 《西游记》陪伴了我们整个童年,而当我们再次回顾时,它依旧充满了深刻的意义。这或许正是中华文化的魅力所在。