“医生,我恨他”——抑郁症孩子父母的情绪也需要被看见

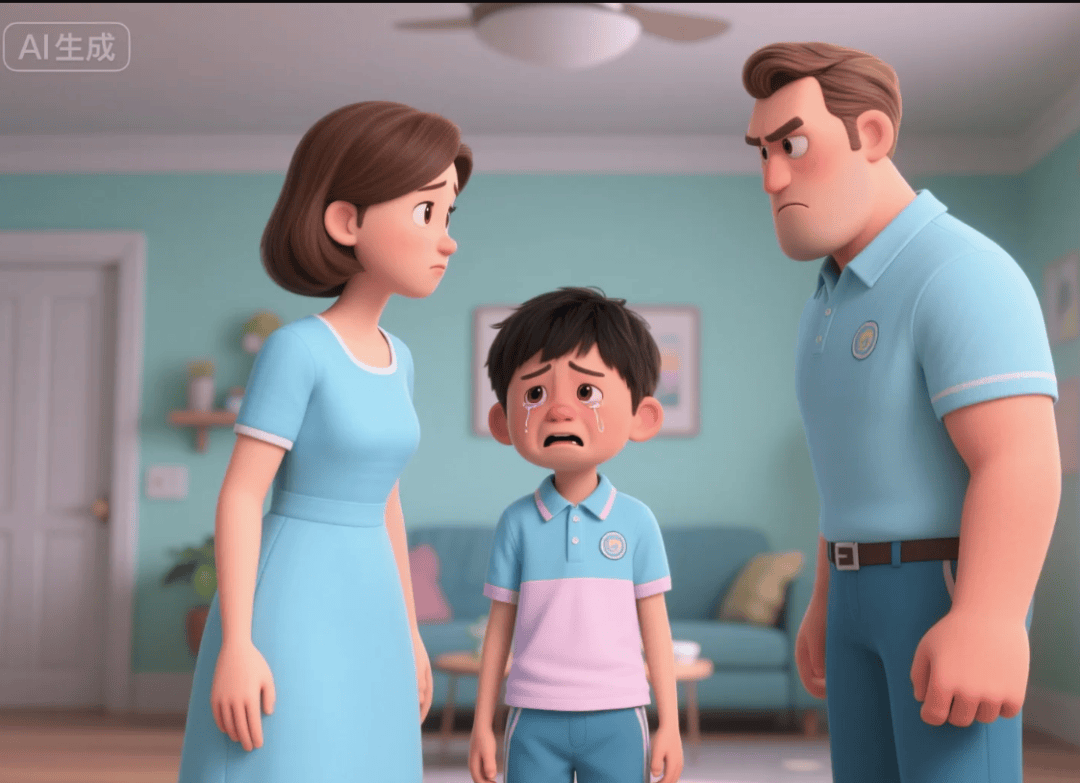

在我们医院的住院部,经常会看到那些疲惫却努力强撑的父母。有一位妈妈,夜里怎么都睡不着,最后走进医生办公室,对我倾诉:“医生,我有时真的恨他。”

“父母恨孩子”这句话听起来很刺耳。但作为精神科医生,我想说,这并不罕见。甚至,它在很多家庭里都真实存在,只是从来没人敢承认。

这个世界上,没有从来没恨过孩子的父母。只有那些能觉察、愿意面对这份情绪的父母,和那些不自觉地被情绪困住,却以为那是“爱”的父母。

01

为什么我们要谈“恨”?

因为太多父母都不敢面对这三个字。一直以来我们都被“完美父母”所绑架,觉得自己必须无条件地爱,必须一直坚强,不能累、不能烦、不能有情绪。

可父母也是人,也会崩溃、会委屈。尤其是当孩子生病时,焦虑、自责、疲惫交织在一起,很多情绪根本来不及表达,就已经积压到心底。

但真正危险的,从来不是你说了“我恨”,而是你其实一直在恨,可自己都没有发现,还把它当成爱,认为“世界上我最爱孩子”“我都是为了孩子好”。

这些没被觉察的情绪,最后往往以“控制”“否定”“打压”的方式落在孩子身上,也让你自己越来越受伤。

所以,我们必须停下来看看这份恨,是怎么长出来的。

02

“恨”来自太久的疲惫

你每天早起晚睡,陪读、做饭、沟通老师,整个人围着孩子转,一颗心为他操碎。而他,却还能漠不关心,打游戏、刷手机,躺平摆烂。你可能想:“我都这么累了,他怎么还这么不懂事?”

这时候不是你不想他快乐,是你太久没有感受到轻松过了。你的生活被压缩成责任和付出时,你连想休息一会儿都觉得愧疚。

当你心理没有空间,也很难允许孩子轻松。

于是你开始控制他的人生,把一切安排好,高数自己“我是为他好”。其实,是你太怕失控,太怕辛苦白费。

03

“恨”来自你童年里未被回应的委屈

有个爸爸在咨询室里说:“我儿子一受委屈就哭,我一听到他哭,就忍不住发火。”

我问他:“你小时候哭过吗?”

他说:“哭?哭有什么用?我爸一句‘再哭我打死你’,我就不敢哭了。”

他一边说,眼神慢慢游离,好像回到了那个不能哭的小孩。

很多父母的成长轨迹里,从来没人问过“你怎么了”,只有一句“你要懂事”。

久而久之,他们学会了不表达、不任性、不麻烦别人。

当他们的孩子开始哭、闹、表达想法时,他们的神经系统就不安了。他们看见的不是孩子在表达,而是那个“我从来不敢做的事”在别人身上重演了。

孩子活出了他们没活成的童年。那种反差,容易带来深深的动摇:

“他为什么可以?我当年凭什么不行?”

那种无法言说的情绪,会转化为打压、否定、情绪化的“管教”。

这就是看不见的代际循环的开始。

没有被允许软弱的人,也很难允许别人轻松。

没有被允许快乐的人,也难以真心祝福孩子自由成长。

04

“恨”来自关系中的失衡

有的父母在孩子进入青春期之后,发现自己越来越“插不上话”了。

他开始顶嘴、有自己的想法,不再事事依赖你。你嘴上说“他长大了”,但心里却开始觉得失落、被排除在外。

于是会出现一些我们叫“补偿性控制”的反应,你开始更严厉、更强势,想要抓回掌控权。

“你再这样以后肯定吃亏。”“你太不懂事了。”“不听我的,将来你别后悔。”

这些话表面上像是在教育,但其实,是你在努力留住存在感。很多父母口中的“规矩”,背后的潜台词往往是:“别把我排除在外,我还想在你的人生占个重要位置。”

05

“恨”没有错,但可以被调整

慢慢说出自己的感受,别再憋着

你可以说:“我真的很累”“我今天有点烦”,哪怕只是轻轻地说一说,也比一直忍着好。太多父母是被“必须坚强”这四个字压垮的。

给孩子一些空间,也给自己松一口气

他有时候可以自己决定点事,不完美没关系。他不是靠你控制长大,而是靠你慢慢放手才会成熟。

别把自己所有的价值都放在“孩子好不好”上

他不是来替你实现遗憾的。你也配有自己的朋友、爱好、生活,不然你迟早会觉得孩子“亏欠你”。

试着看着他高兴一次,不打断

这可能是最难的。当他太快乐时你会想提醒、想纠正、想泼冷水。但你可以试着什么都不说,只是在旁边看着。

你的大脑会慢慢学会:他的快乐,不等于你被抛下了。

06

觉察“恨”,是为了更好地爱

那个走进办公室,说出“我恨他”的妈妈,在说完这句话后,其实整个人都在发抖。她赶紧问:“我是不是坏妈妈?是不是不配当妈?”

我抚摸她的后背,只想说一句:你已经非常努力了。只是你的情绪,也需要被照顾。

正因为她愿意停下来,,看见那些藏了很久的感受,愿意说出来,不再骗自己“一切都好”,她的爱才慢慢开始变得真实。

那种爱,不再是靠压抑、靠硬撑、靠“我必须好”维持,而是带着人味的、有眼泪也有喘息空间的爱。

做父母,不等于失去自己。你不是非得完美,才配得上孩子。

如果我们今天谈“恨”,不是为了指责你有情绪,而是希望你知道:

真正的爱,不是没有恨,而是你在恨里,还愿意靠近。

真正的理解,不是只给孩子的,也是你给你自己的那一份。