中医祛湿指南:8味中药精准对症,湿邪藏哪就除哪!

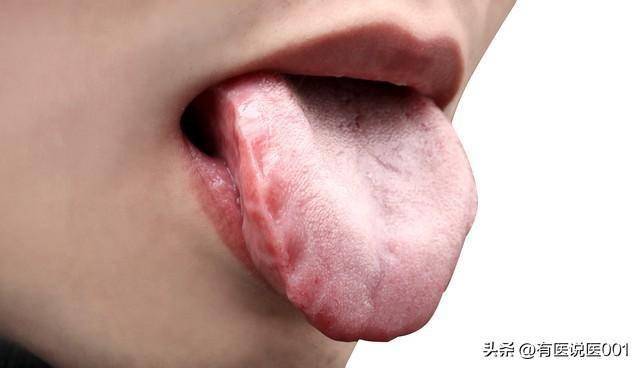

提到身体沉重乏力、舌苔厚腻发黏,或是皮肤油腻长痘、大便黏马桶,很多人都有过类似困扰,却不知道这些都是“湿邪”在作祟。中医常说“世上本无病,湿多百病生”,湿邪就像身体里的“隐形垃圾”,一旦停滞在某个部位,就会引发对应问题——湿在头顶头重如裹,湿在脾胃消化不良,湿在筋骨酸痛缠身。今天就用大白话,带大家摸清湿邪的“藏身之处”,解锁8味中药的精准祛湿法,从祛湿原理、对症用法到搭配技巧、禁忌注意,一步到位搞懂,在家就能科学调理湿邪困扰。

一、湿邪为啥这么“难缠”?中医眼里的“祛湿关键”

湿邪之所以成为健康隐患,核心在于它“黏滞、重浊、易侵袭脏腑经络”的特性,这也是它区别于其他邪气的关键——寒邪易散、热邪易清,而湿邪黏着难去,还爱“抱团作案”:

- 湿邪会阻碍气血运行,中医认为“气血通则无病,气血滞则生疾”,湿邪停滞之处,气血循环受阻,就会出现酸痛、沉重、功能失调等问题;

- 湿邪易与其他邪气结合,形成“寒湿”“湿热”“痰湿”等复合邪气,比如湿邪+寒邪会导致畏寒怕冷、关节冷痛,湿邪+热邪会引发口苦、皮肤长痘,调理难度会翻倍;

- 湿邪的产生与体质、生活习惯密切相关。长期吃生冷油腻食物、久坐不动、居住环境潮湿,都会导致脾胃运化失常(中医认为“脾主运化水湿”),水液代谢紊乱,进而滋生内湿;而淋雨涉水、吹空调过久,则会让外湿侵入体内,内外夹击更难调理。

在中医典籍中,金元四大家之一的李东垣格外重视祛湿,他在《脾胃论》中提出“脾为生湿之源,治湿必先健脾”的核心思想。遇到患者因湿邪困扰出现的肢体沉重、消化不良、腹泻等问题时,他常以健脾祛湿为核心治法,搭配针对性中药,强调“祛湿不是简单利水,而是要标本兼顾——健脾以绝生湿之源,祛湿以解当下之困”。直到现在,临床调理湿气相关问题时,这一思路仍被广泛应用,比如帮上班族缓解久坐后的身体沉重,给痰湿体质者改善代谢,效果都很直接。

二、湿邪藏在哪?8类问题对应8个部位,1味中药精准破局

湿邪在身体不同部位,会引发不同症状,以下8类问题针对性明确,每类都有专属的祛湿中药,日常调理可按需选择(均需排除器质性疾病,仅适用于亚健康状态的湿邪困扰):

1. 湿在头顶:头重如裹、昏沉胀痛——用羌活

- 典型症状:头顶发沉、像裹了一层湿布,头晕胀痛,阴天或淋雨后感加重,伴随鼻塞、身体怕冷;

- 适用场景:淋雨、吹空调后头部不适,寒湿体质者日常头重,感冒后期残留的头部沉重感;

- 原理:羌活味辛、苦,性温,能“解表散寒、祛风胜湿”,尤其擅长驱散头部和上半身的湿邪,同时疏通头部经络,缓解因湿邪阻滞导致的头重头痛。中医经典方剂“羌活胜湿汤”就以它为核心,专门调理风湿侵袭头部、经络阻滞引发的不适,日常用它搭配生姜煮水喝,或泡茶饮用,能快速缓解头顶湿困感。

2. 湿在筋骨:关节酸痛、屈伸不利——用独活

- 典型症状:四肢关节酸痛、沉重,活动时加重,遇阴雨天或受凉后更明显,甚至出现关节肿胀、麻木;

- 适用场景:中老年人风湿痹痛,上班族久坐后腰背酸痛,运动后关节酸胀不缓解;

- 原理:独活味辛、苦,性微温,能“祛风除湿、通痹止痛”,专攻下肢和筋骨间的湿邪。它能深入经络,驱散潜伏在筋骨间的寒湿之邪,同时缓解肌肉痉挛、改善关节活动度。经典方剂“独活寄生汤”以它为主,搭配补益肝肾的药材,既祛湿止痛,又能滋养筋骨,适合长期筋骨湿困者调理,日常用它泡酒(需遵医嘱)或搭配杜仲煮水,效果更持久。

3. 湿在脾胃:消化不良、大便黏腻——用苍术

- 典型症状:腹部胀满、食欲不振,吃油腻食物后加重,大便黏马桶、不易冲净,舌苔厚腻、口腔黏腻有异味;

- 适用场景:上班族外卖吃得多、消化差,痰湿体质者日常腹胀,暴饮暴食后肠胃不适;

- 原理:苍术味辛、苦,性温,能“燥湿健脾、祛风散寒”,是调理脾胃湿气的核心药材。它能增强脾胃运化功能,减少体内水湿停留,同时化解脾胃积滞的湿浊,改善消化。经典方剂“平胃散”以苍术为君药,专门调理脾胃湿滞引发的消化不良、腹胀腹泻,日常用它搭配陈皮、生姜泡水喝,能快速缓解脾胃湿困,让消化更顺畅。

4. 湿在肝胆:口苦口臭、皮肤发黄——用茵陈

- 典型症状:口苦口干、口臭明显,皮肤和眼白发黄(轻度),小便颜色深黄,情绪烦躁、易怒,伴随胁肋部胀痛;

- 适用场景:湿热体质者日常调理,熬夜、吃辛辣食物后肝胆湿热,轻度黄疸(需排除肝炎等器质性疾病);

- 原理:茵陈味辛、苦,性微寒,能“清利湿热、利胆退黄”,专攻肝胆部位的湿热之邪。它能促进胆汁分泌,帮助肝胆代谢湿热,同时化解因湿热阻滞导致的口苦、皮肤发黄。经典方剂“茵陈蒿汤”以它为核心,专门调理肝胆湿热引发的黄疸,日常用它搭配菊花、金银花泡茶,能清热利湿、疏肝理气,缓解肝胆湿困带来的不适。

5. 湿在肠道:腹泻便溏、里急后重——用黄连

- 典型症状:大便稀溏、不成形,或腹泻频繁,排便后总有“没排净”的感觉,伴随腹痛、肛门灼热,舌苔黄腻;

- 适用场景:夏季吃生冷食物后腹泻,湿热体质者慢性腹泻,肠道湿热引发的排便不适;

- 原理:黄连味苦,性寒,能“清热燥湿、泻火解毒”,尤其擅长清除肠道内的湿热之邪,缓解肠道黏膜的炎症反应。经典方剂“香连丸”以黄连和木香搭配,既能清热化湿,又能行气止痛,专门调理肠道湿热引发的腹泻、腹痛,日常用它搭配莲子、山药煮粥,能在祛湿的同时保护肠道,减少寒凉刺激。

6. 湿在膀胱:小便不利、尿频尿急——用泽泻

- 典型症状:小便量少、排出不畅,或尿频尿急,尿液浑浊,伴随下腹部胀满、腰部酸痛;

- 适用场景:久坐后小便不畅,湿热体质者尿频,夏季出汗多、饮水少导致的小便浑浊;

- 原理:泽泻味甘、淡,性寒,能“利水渗湿、泄热”,是调理膀胱湿气的“能手”。它能促进膀胱水液代谢,快速排出体内多余水分和湿热之邪,同时缓解因湿邪阻滞膀胱导致的排尿不适。经典方剂“五苓散”中就有泽泻,专门调理水湿内停、膀胱气化不利引发的小便问题,日常用它搭配茯苓、薏米煮水喝,能增强利水祛湿效果,让小便更顺畅。

7. 湿在皮肤:油腻长痘、湿疹瘙痒——用茯苓

- 典型症状:皮肤油腻、容易长痘(尤其是下巴、额头),或出现湿疹、荨麻疹,皮肤瘙痒、抓破后流水,舌苔厚腻;

- 适用场景:油性皮肤日常调理,痰湿体质者痤疮反复,夏季皮肤湿疹、蚊虫叮咬后瘙痒;

- 原理:茯苓味甘、淡,性平,能“利水渗湿、健脾宁心”,且性质平和,适合各类体质。它能通过健脾促进水湿代谢,减少皮肤油脂分泌,同时将体内湿气通过尿液排出,从根源上改善皮肤湿邪困扰。经典方剂“参苓白术散”以茯苓为核心,既能益气健脾,又能渗湿止泻,同时对皮肤湿气引发的问题有辅助调理作用,日常用它搭配赤小豆、百合煮粥,或泡水喝,能温和祛湿、改善肤质。

8. 湿遍全身:身体沉重、乏力嗜睡——用薏苡仁

- 典型症状:全身沉重、懒得动,四肢乏力、嗜睡,稍微活动就出汗,大便黏腻,舌苔白腻,体重莫名增加;

- 适用场景:上班族久坐后身体困重,痰湿体质者日常调理,产后或术后身体虚弱伴随的湿气重;

- 原理:薏苡仁味甘、淡,性凉,能“利水渗湿、健脾除痹”,是“祛湿全能手”,既能清除体内多余水分,又能健脾养胃,适合全身湿气重的人群。它性质平和,不寒不燥,长期食用也不易上火,经典方剂“薏苡仁汤”以它为主,专门调理湿邪阻滞全身引发的肢体沉重、关节酸痛,日常用它煮粥、煲汤,或打成粉冲服,能温和祛湿、增强体质,慢慢改善全身湿困状态。

三、祛湿不踩坑:中药搭配技巧,效果翻倍还不伤身

单一中药祛湿效果有限,合理搭配能“事半功倍”,以下5组经典搭配,针对不同湿邪问题,在家就能直接用:

1. 全身祛湿+健脾:薏苡仁+山药

- 适用场景:全身湿气重、伴随消化不良、乏力;

- 用法:薏苡仁50克、山药30克,加大米煮粥,每周吃2-3次;

- 原理:薏苡仁利水渗湿,山药健脾养胃,二者搭配“祛湿+健脾”标本兼顾,既排出当下湿气,又增强脾胃功能,减少湿气再生,适合长期调理。

2. 脾胃湿滞+理气:苍术+陈皮

- 适用场景:腹胀、消化不良、大便黏腻;

- 用法:苍术5克、陈皮3克,用沸水冲泡,代茶饮用,每天1次;

- 原理:苍术燥湿健脾,陈皮理气和胃,二者搭配能化解脾胃湿滞,同时促进胃肠蠕动,缓解腹胀,适合外卖吃得多、消化差的人群。

3. 肝胆湿热+疏肝:茵陈+菊花

- 适用场景:口苦、口臭、情绪烦躁;

- 用法:茵陈5克、菊花3克,搭配少量冰糖,沸水冲泡,代茶饮用;

- 原理:茵陈清利肝胆湿热,菊花疏肝理气、清热明目,二者搭配能快速缓解肝胆湿困引发的不适,适合熬夜、压力大的人群。

4. 筋骨湿痛+强筋:独活+杜仲

- 适用场景:关节酸痛、腰背僵硬;

- 用法:独活5克、杜仲5克,加水煮15分钟,代茶饮用,每周2次;

- 原理:独活祛湿止痛,杜仲补肝肾、强筋骨,二者搭配既缓解当下的关节酸痛,又滋养筋骨,减少湿邪反复侵袭,适合中老年人和久坐人群。

5. 皮肤湿气+清热:茯苓+赤小豆

- 适用场景:皮肤油腻、长痘、湿疹;

- 用法:茯苓10克、赤小豆20克,加适量清水煮30分钟,喝汤吃豆,每周2-3次;

- 原理:茯苓利水渗湿、健脾,赤小豆清热利湿、解毒排脓,二者搭配能从内排出皮肤深层湿气,同时清热解毒,改善皮肤状态,适合油性皮肤和湿疹人群。

四、祛湿的6个注意事项,一定要记牢

1. 辨证为先,避免盲目:湿气分“寒湿”和“湿热”,用药需对症——寒湿体质(畏寒怕冷、大便稀溏、舌苔白腻)适合用羌活、独活、苍术等温热性中药;湿热体质(口苦口干、大便黏腻、舌苔黄腻)适合用茵陈、黄连、泽泻等凉性中药,错用可能加重症状(比如湿热体质用苍术,会“火上浇油”)。

2. 祛湿不忘健脾,标本兼顾:单纯祛湿只能缓解一时,若脾胃功能不改善,湿气会反复滋生。因此,长期调理需搭配健脾食材(如山药、芡实、小米),减少生冷、油腻、甜腻食物(这些食物会损伤脾胃功能,加重湿气)。

3. 特殊人群慎用:

- 孕妇:大部分祛湿中药性偏寒凉或有行气作用,如黄连、泽泻、薏苡仁(性凉),孕妇需咨询医生后再使用,避免影响胎儿;

- 婴幼儿:脾胃功能尚未发育完全,不宜随意服用中药,湿气重可通过调整饮食(如减少甜食、生冷食物)、多运动改善;

- 体质虚寒者(畏寒怕冷、手脚冰凉、腹泻):慎用凉性祛湿中药(如黄连、茵陈、泽泻),以免加重虚寒症状;

- 有肝肾疾病、胃肠道疾病的人群:服用中药前需咨询医生,避免药物刺激脏器。

4. 避免过度祛湿:祛湿中药多有利水作用,过度服用可能导致体内水分流失、电解质紊乱,出现口干、头晕、乏力等症状。建议每周调理2-3次,症状缓解后即可停用,改为饮食和运动调理。

5. 结合生活习惯,事半功倍:祛湿不能只靠中药,还需配合健康习惯——避免久坐不动(每天运动30分钟,如快走、跳绳、八段锦,能促进气血循环,加速湿气排出);减少吹空调时间(空调温度不低于26℃,避免直吹);居住环境保持干燥(雨天少开窗,潮湿天气用除湿机);饮食清淡(多吃蔬菜、杂粮,少吃生冷、油腻、甜腻食物)。

6. 明确边界,不替代治疗:以上中药调理仅适用于亚健康状态的湿邪困扰,若出现严重症状(如关节肿胀疼痛难忍、皮肤湿疹大面积破溃、腹泻频繁伴脱水、黄疸明显等),属于器质性疾病或严重病症,需及时就医,不能依赖中药调理,以免耽误病情。

湿气虽难缠,但找对方法就能精准化解——记住“湿在哪就用哪味药,健脾祛湿标本兼顾”的原则,搭配合理的中药和健康的生活习惯,就能慢慢摆脱身体沉重、消化不良、皮肤油腻等困扰。不过要注意,中药调理需循序渐进,不可急于求成,且每个人体质不同,若服用后出现不适,需立即停用并咨询医生。健康的核心永远是“三分治、七分养”,祛湿的同时,养成规律作息、清淡饮食、适度运动的习惯,才能从根源上远离湿邪困扰。